33

Aberglaube - Aberration des Lichts.

Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Abergavenny'

landwirtschaftlichen Bezirks und hat (1881) 6941 Einw. Die alte

Marienkirche, das Irrenhaus und die Markthalle sind die einzigen bemerkenswerten Gebäude.

Aberglaube (Afterglaube, lat.

Superstitio), die jenige Gestaltung des Glaubens an

übernatürliche Vorgänge, welche nicht oder nicht mehr

dem herrschenden Glauben der Mehrheit entspricht oder über denselben hinausgeht. Vielfach handelt

es sich dabei um Phantasievorstellungen des Volks, die einer primitiven Kulturstufe überhaupt

entsprechen, weshalb der Volksaberglaube in den verschiedenen Weltteilen mannigfache

Übereinstimmung zeigt, vielfach aber auch um sogen. Überlebsel

aus einem ältern, durch neuere Formen ersetzten Volksglauben, z. B. aus dem alten Heidentum

oder auch nur aus einer frühern Epoche der noch jetzt herrschenden Religionsform, wie z. B. der

Hexenglaube. Psychologisch betrachtet, ergibt sich als Urquell der meisten Aberglaubensformen

das Personifikationsbestreben des menschlichen Intellekts, welches allen ihm unerklärlichen

Naturvorgängen ähnliche Ursachen unterlegt wie diejenigen, welche sein eignes Thun und Handeln

regieren, d. h. also einer Individualität, mit der man Verbindungen anknüpfen und unterhandeln

kann. Furcht und Eigennutz sind die beiden hauptsächlichsten Ursachen einer abergläubischen

Disposition des Gemüts, indem durch sie die Phantasie verleitet und der Verstand gefangen genommen

wird. Seinem Wesen nach ist der A. entweder theoretisch oder

praktisch; jener besteht in der bloßen Vorstellung, dieser

wirkt auf den Willen und dadurch auf das Handeln. Seinen Objekten nach ist er

religiöser oder physikalischer

A. Ersterer bezieht sich auf die Geisterwelt und hegt von ihrer Beschaffenheit wie von ihrer

Verbindung mit der sinnlichen Welt Vorstellungen, welche der Vernunft und Erfahrung widerstreiten;

aus ihm entstehen Abgötterei, Theosophie, Werkheiligkeit, Reliquiendienst, Glaube an die

magische Kraft gewisser Zeremonien, durch welche die vorausgesetzten übernatürlichen Mächte

zu Hilfsleistungen bewogen werden sollen (s. Magie),

und ein großer Teil des Gespensterglaubens. Der physikalische A. bezieht sich auf das Wirken

geheimer Zeichen und Naturkräfte und hat unter anderm die Astrologie, Chiromantie und Zauberei

hervorgebracht. Hierher gehört natürlich auch der A. an Wunderdoktoren, Amulette u. dgl. Geschichtlich

endlich unterscheidet man natürlichen und

philosophischen oder gelehrten Aberglauben. Jener

ist bei allen rohen, ungebildeten Völkern heimisch, dieser wirft dem rohen Irrwahn ein

wissenschaftliches Gewand um. Abergläubische Meinungen sind oft harmlos, selbst nicht ohne

poetischen Reiz, oft aber auch gefährlich. Sie machen furchtsam, unduldsam, bisweilen fanatisch.

Das sich erste Mittel dagegen ist ein guter Volksunterricht durch Schulen und Schriften.

Vgl. Schindler, Der A. des Mittelalters (Bresl. 1858);

Wuttke, Der deutsche Volksaberglaube der Gegenwart (2. Bearb., Berl. 1869);

Pfleiderer, Die Theorie des Aberglaubens (das. 1872);

Meyer, Der A. des Mittelalters (Bas. 1884); über die psychologische Seite:

Vignoli, Mythus und Wissenschaft (Leipz. 1880).

Aberklauen, s. v. w. Afterklauen.

Aberli, Johann Ludwig, Maler, geb. 1723 zu Winterthur,

widmete sich in Bern und seit 1759 in Paris der Landschaftsmalerei. Nach seiner Rückkehr ließ er sich in

Bern nieder und ätzte eine Reihe der beliebtesten Schweizer Landschaften in Kupfer. Die Abdrücke wurden in

Farbe gesetzt und vorzugsweise an die Reisenden verkauft. Dadurch begründete A. einen Zweig der

Schweizer Kunstindustrie, welcher

↔

erst durch die Photographie verdrängt wurde. Er lieferte auch Ölgemälde und starb 1786 in Bern.

Abernethy (spr. ebberníthi), Dorf in Schottland,

10 km südöstlich von Perth, einst Hauptstadt der Piktenkönige, aus deren

Zeit der 24 m hohe Rundturm stammt.

Abernethy, John, Chirurg, geb. 1763 zu

Derry in Irland, studierte in London, wurde Wundarzt am Christ Hospital, 1814 Professor der Anatomie

und Chirurgie am Kollegium der Wundärzte und starb 20. April 1831 in Enfield. Seine Schriften

erschienen gesammelt als "Surgical and physiological works" (Lond. 1831, 4 Bde.).

Vgl. M'Ilwain, Memoirs of J. A. (3. Aufl., Lond. 1857, 2 Bde.).

Aberrātio delicti (lat., "Abirrung des Verbrechens"),

die aus einer dolosen, rechtswidrigen Handlung entspringende, von dem beabsichtigten Zweck abweichende

Folge einer Handlung, z. B. Verübung der Handlung an einem andern als dem beabsichtigten Objekt; nicht

vorhergesehener rechtswidriger Erfolg einer strafbaren Handlung.

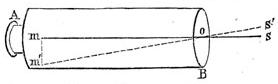

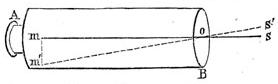

Textfigur: Aberration des Lichts.

Aberration des Lichts (Abirrung des Lichts). Die

Achse m o s eines Fernrohrs AB (s. Figur) sei nach irgend einem Himmelskörper, z. B. einem Fixstern, gerichtet,

so werden sich die von dem Stern kommenden Lichtstrahlen in dem Punkt m zu einem Bilde des Sterns vereinigen.

Bewegt sich nun das Fernrohr parallel mit sich selbst in einer zu den einfallenden Lichtstrahlen senkrechten

Richtung m' m und zwar so, daß es den Weg m' m zurücklegt in der Zeit, in welcher das Licht die

Strecke o m durchläuft, so werden sich die am Anfang dieser Zeit bei o eingedrungenen Lichtstrahlen, unbekümmert

um die Bewegung des Fernrohrs, zwar immer noch in dem nämlichen Punkt m des Raums vereinigen; aber an diese

Stelle, welche am Anfang jener Zeit von dem Mittelpunkt des Gesichtsfelds eingenommen war, wird im Augenblick

der Vereinigung der Strahlen der seitlich gelegene Punkt m' des Gesichtsfelds getreten sein. Das Bild des

Sterns wird demnach infolge der Bewegung des Fernrohrs an einer Stelle des Gesichtsfelds gesehen, an welcher

bei ruhendem Fernrohr Strahlen, die in der Richtung s' o m' einfallen, sich vereinigen würden. Der

Stern wird mithin vermöge dieser sogen. A., statt an seinem wahren Ort, in der Richtung m' o s'

gesehen, und man muß, um sein Bild in die Mitte des Gesichtsfelds zu bringen, die Achse des Fernrohrs, indem

man dasselbe um den Winkel m o m' dreht, in diese Richtung einstellen. Jedes Fernrohr ist aber thatsächlich

in Bewegung, indem es ja von der Erde bei ihrer Bewegung um die Sonne mitgenommen wird. Es muß daher jeder

Stern, dessen Strahlen die Erdbahn senkrecht treffen, in der Richtung der jeweiligen Bewegung der Erde verschoben

erscheinen, um einen Winkel m o m', dessen Größe bedingt ist durch das Verhältnis der Strecken m'

m und o m, welche die Erde einerseits und das Licht anderseits m der gleichen Zeit durchlaufen, d. h. durch das

Verhältnis der Geschwindigkeit der Erde zur Geschwindigkeit des Lichts. Dieser für alle Gestirne gleiche

Aberrationswinkel ist mit großer Sorgfalt gemessen worden und wird bei astronomischen Berechnungen jetzt

gewöhnlich zu 20,445 Sek. angenommen. Nach Nyrens neuesten Beobachtungen beträgt der Winkel

Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 34.