91

Achteck - Achtyrka.

Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Acht'

Störung und durch Leistung der nötigen Entschädigung oder Buße sich mit dem Ankläger und dem verletzten

Verein wieder auszusöhnen. Das Recht zu solcher feierlicher Aufforderung wie die Ausübung oder jenes

Auffordern und Vorladen selbst hieß Bann im weitesten Sinn und stand seit Ausbildung der königlichen

Macht den Königen und den von diesen damit bevollmächtigten Gerichten zu. Wenn auf dreimalige, je eine

sächsische Frist (6 Wochen und 3 Tage) haltende Vorladung der Angeklagte sich nicht stellte oder die

aufgegebene Buße nicht leistete, so traf ihn die Unteracht, d. h.

sein Vermögen wurde mit Beschlag belegt, und bei Strafe durfte ihn niemand im Bannbezirk aufnehmen und

unterstützen, der Ankläger aber durfte ihn ergreifen und vor Gericht stellen. Wenn er nun Jahr und Tag

(1 Jahr, 6 Wochen und 3 Tage) in diesem Bann blieb, ohne die nötige Buße zu leisten, so wurde vom König

die Oberacht (Aberacht), der

Königsbann, d. h. die völlige Fried- und Rechtlos- oder Vogelfreierklärung, gegen ihn ausgesprochen und

dies durch den Achtbrief bekannt gemacht. Erschien der

Geächtete oder Verfestete später,

wozu er sicheres Geleit auswirken mußte, und bewies er seine Unschuld, so wurde er zwar freigesprochen,

mußte aber dem Gericht eine bestimmte Summe (Achtschätzung) zahlen. Reichsacht

wurde die A. genannt, welche sich über das ganze Reich, Landacht die,

welche sich nur über den Bezirk eines gewissen kaiserlichen oder reichsständischen Landgerichts erstreckte.

Das rechtliche Verfahren, welches den Ausspruch von Bann und A. bedingte, hieß der

Achtsprozeß, zu dessen eigentümlichen Formen es gehörte, daß die A.

nur unter freiem Himmel ausgesprochen wurde. Viele hierauf bezügliche Bestimmungen erlitten im Lauf der

Zeiten bedeutende Abänderungen. Wenn z. B. die Oberacht ursprünglich nur vom König oder vom Kaiser an der

Spitze des Reichstags oder des Gerichts der fürstlichen und gräflichen Standesgenossen (der Reichsfürsten

und Reichsgrafen) ausgesprochen werden sollte, so verletzten doch einzelne, wie Karl V. bei der Ächtung

des Landgrafen Philipp von Hessen und des Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen, Ferdinand II. dem Kurfürsten

Friedrich V. von der Pfalz gegenüber, die gesetzliche Form und umgingen Reichstag und Fürstengericht. Nach

der Einrichtung des Reichskammergerichts sprach dieses oftmals die A. aus, seit dem Westfälischen Frieden

der Kaiser mit Zuziehung des an die Stelle des Fürstengerichts getretenen Reichshofrats, und endlich

bestimmte die ständige Wahlkapitulation von 1711 (Art. 20), daß eine Ächtung gegen Reichsstände von einem

der höchsten Reichsgerichte instruiert, sodann von einer besondern Reichsdeputation begutachtet und durch

den Reichstag genehmigt werden müsse. Die letzten Achtserklärungen waren 1706 die gegen den Kurfürsten

Maximilian II. Emanuel und dessen Bruder, den Kurfürsten von Köln, welche auch nach dem 1702 an Frankreich

erklärten Reichskrieg Bundesgenossen dieser Macht blieben. Gegen den freien, nicht reichsunmittelbaren Bürger

aber war das Achtverfahren außer Anwendung gekommen, seitdem die Idee des freien Friedensvereins deutscher

Männer dem Begriff der Unterthanschaft unter der regierenden Herrschaft Platz gemacht hatte.

Achteck (Oktagon, Oktogon),

in der Stereometrie ein Körper mit acht Ecken oder Winkeln.

Achtender (Achter),

s. Geweih.

Achter, der plattdeutsche Ausdruck für die veraltete Präposition "after",

d. h. hinter; also z. B. Achtersteven, s. v. w. Hintersteven, und Achterdeck;

s. Schiff.

↔

Achterfeldt, Johann Heinrich, kath. Theolog, geb. 17. Juni

1788 zu Wesel, ward 1818 Professor in Braunsberg, 1826 in Bonn, 1844 als Anhänger der vom römischen Stuhl als Irrlehre

verworfenen Lehre des Hermes (s. d.), dessen "Christkatholische Dogmatik" er herausgab, vom

Erzbischof von Köln suspendiert. Mit seinem Gesinnungsgenossen Braun gab er 1843-48 die "Zeitschrift für Philosophie

u. katholische Theologie" heraus. Er starb 11. Mai 1877 in Bonn.

Achtermann, Wilhelm, deutscher Bildhauer, geb. 15. Aug. 1799

in einem Dorf bei Münster, erlernte das Schreinerhandwerk und lieferte Schnitzereien, die wegen ihrer Feinheit und

Zierlichkeit bewundert wurden. Schon 32 Jahre alt und ohne alle Vorbildung widmete er sich der Kunst. In Berlin, wohin

er sich zu seiner Ausbildung begab, arbeitete er in den Ateliers von Rauch und Tieck. Durch Verkauf kleiner Arbeiten

verschaffte er sich endlich die Mittel zu einer Reise nach Italien. In Rom verfertigte er eine Pietà, die sich jetzt im

Dom von Münster befindet und in kleinern Nachbildungen verbreitet ist. Sein umfangreichstes Werk ist eine aus fünf

überlebensgroßen Figuren bestehende Kreuzabnahme von karrarischem Marmor, die 1858 im Dom zu Münster aufgestellt wurde.

Seine letzte größere Arbeit war ein gotischer Altar mit drei Reliefs aus dem Leben Christi für den Dom zu Prag (1873

aufgestellt). Obwohl A. einen großen Reichtum der Empfindung besaß, gelang es ihm bei seiner mangelhaften Formenkenntnis

nicht, in das Wesen der plastischen Kunst einzudringen. Er starb 26. Mai 1884 in Rom, wo er seit 1839 fast ununterbrochen

seinen Wohnsitz hatte.

Achtermannshöhe, ein Gipfel des Harzes, südlich vom Brocken, bildet einen mit prächtigem

Laub- und Nadelholz bewaldeten Granitkegel von 924 m Höhe.

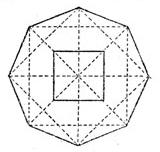

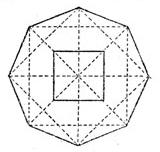

Textfigur: Achtort.

Achtort, ein achtspitziger, aus zwei sich durchkreuzenden Quadraten gebildeter Stern (s.

die punktierten Quadrate der Figur), war in der gotischen Architektur des Mittelalters eine zum Entwurf der Grundrisse

für Türme, Pfeiler, Fialen u. dgl. wichtige Figur.

Achtuba, Mündungsarm der Wolga, der sich oberhalb Zarizyn links abzweigt und sich unweit des

Meers mit dem Bereket vereinigt, dessen Namen er dann annimmt (s. Wolga).

Achtung, das Gefühl, welches aus der Voraussetzung des persönlichen Werts, sei es bei sich

(Selbstachtung), sei es bei andern (A. andrer), entspringt. Gegenteil derselben ist die Verachtung, das Gefühl, welches

der Voraussetzung persönlichen Unwerts bei sich selbst (Selbstverachtung) oder bei andern (Verachtung andrer) entstammt.

Verbindet sich die Selbstachtung mit der Verachtung andrer, so entsteht, wenn beide berechtigt sind, berechtigtes, sind

sie dagegen unberechtigt, unberechtigtes Selbstgefühl (Selbstüberhebung). Verbindet sich die Selbstverachtung mit der

A. andrer, so entsteht, wenn beide berechtigt sind, berechtigte, sind sie dagegen unberechtigt, unberechtigte Scheu

(Selbsterniedrigung). Verbindet sich mit der Voraussetzung des persönlichen Werts andrer die Vorstellung von dessen

unendlicher Überlegenheit, so geht die A. in Ehrfurcht (s. d.),

verknüpft sich die letztere mit der Voraussetzung persönlichen Unwerts, so geht die Verachtung in

Grauen (s. d.) über.

Achtyrka, Kreisstadt im kleinruss. Gouvernement Charkow, an zwei Flüssen, Achtyrka und Gussinza (zur

Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 92.