926

Aromatischer Essig – Arpeggio

Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Aromatische Mittel'

aromatische Kräuter

(

Species aromaticae), aus einer

Mischung des trocknen Krautes von Pfefferminze, Feldkümmel, Thymian und Lavendel mit Gewürznelken und Kubeben

bestehend;

aromatischer Spiritus (auch

Karmeliterspiritus sowie

Schlagwasser genannt), aus

Melissenblättern, Citronenschale, Muskatnuß, Zimmet und Gewürznelken mit Spiritus und Wasser destilliert;

aromatisches Pulver, aus Zimmetkassie, Kardamom und Ingwer;

aromatisches Wasser (auch

Kinderbalsam genannt),

aus Salbei, Rosmarin, Pfefferminze, Fenchel, Lavendel, Zimmetkassie, ebenfalls mit Spiritus und Wasser destilliert. Das

Aromatische Pflaster (auch

Magenpflaster genannt)

ist zusammengesetzt aus Wachs und Terpentin mit ätherischen Ölen und Harzen.

Aromatische Tinktur (Tinctura aromatica) ist ein weingeistiger

Auszug von Zimmet, Ingwer, Galgant, Nelken und Kardamom von stark gewürzhaftem Geschmack. Sie ist offizinell und wird als

Magenmittel u. s. w. genommen.

Aromatische Verbindungen nannte man früher Substanzen, die meist aus aromatischen Ölen und

Harzen gewonnen wurden und sich von den Fettkörpern durch besondere Eigenschaften unterschieden. Gegenwärtig nennt man

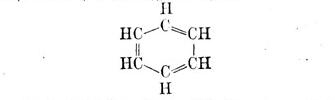

A. V. alle organischen Substanzen, die sich vom Benzol ableiten, einem Kohlenwasserstoff von der Zusammensetzung

C6H6, für den Kekulé die folgende ringförmige

Konstitutionsformel aufgestellt hat:

Textfigur:

Von dieser einfachsten leiten sich alle andern A. V. ab durch Ersetzung der Wasserstoffatome. An die Stelle derselben können

andere Atome oder Atomgruppen (Radikale) treten. Durch den Eintritt

von Cl, Br, J entstehen Chlor-, Brom-, Jodbenzole; durch

den Eintritt von NO2–Gruppen Nitrobenzole; von

NH2–Gruppen Amidobenzole (z. B.

C6H5•NH2, Anilin); von

OH–Gruppen Hydroxylbenzole oder Phenole; von

COOH–Gruppen die aromatischen Säuren; von

CHO–Gruppen aromatische Aldehyde; von

CH2OH–Gruppen aromatische Alkohole u. s. w. Treten an die Stelle von

Wasserstoffatomen Alkyle (Methyl, CH3, Äthyl,

C2H5, u. s. w.), so entsteht die große Reihe der homologen

aromatischen Kohlenwasserstoffe. Auch andere beliebige organische Radikale können den Wasserstoff im Benzol ersetzen, wie

z. B. in der Phenylessigsäure, C6H5•CH2•COOH,

die Gruppe CH2•COOH. Man unterscheidet dann

Benzolkern (C6H5) und

Seitenketten (CH2•COOH u. s. w.).

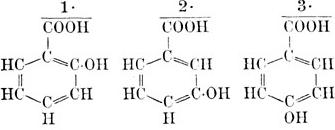

Von jedem Disubstitutionsprodukte des Benzols, d. h. von einer Verbindung, in der zwei Wasserstoffatome durch andere Atome

oder Radikale ersetzt sind, sind nun drei Isomere möglich, z. B. drei Oxybenzoesäuren:

Textfigur:

Man unterscheidet diese Isomeren durch die Vorsilben Ortho (o-), Meta (m-) und Para (p-) oder indem man die einzelnen

Kohlenstoffatome des Benzols mit Zahlen bezeichnet; so ist

-

1) die Formel der Orthooxybenzoesäure oder 1•2-Oxybenzoesäure (Salicylsäure),

-

2) die Formel der Metaoxybenzoesäure oder 1•3-Oxybenzoesäure,

-

3) die Formel der Paraoxybenzoesäure oder 1•4-Oxybenzoesäure.

Noch mannigfaltiger werden diese Isomerien, wenn drei oder mehr substituierende Gruppen vorhanden sind. Die A. V.

unterscheiden sich von den Fettverbindungen (s. d.) namentlich durch die große Beständigkeit des

Benzolkerns. Die meisten oxydierenden Mittel zerstören denselben nicht; Seitenketten werden in die Karboxylgruppe verwandelt.

Die Salpetersäure wirkt nicht oxydierend wie auf die Fettkörper, sondern «nitrierend», indem sie im Benzolkern Wasserstoffatome

durch Nitrogruppen, NO2, ersetzt.

Aromunen, eine Abteilung der Rumänen (s. d.).

Arōna, Stadt in der ital. Provinz Novara, an einem Bergabhang am Südende des Lago Maggiore und

der Eisenbahnlinie A.-Mailand (67 km) des Mittelmeernetzes, hat (1881) 4182 E., ein festes Schloß, einen Landungsplatz für

Dampfschiffe, eine Schiffbauschule, eine schöne Hauptkirche und lebhaften Handels- und Reiseverkehr. In dem 984 erbauten

und 1674 durch Feuersbrunst großenteils zerstörten Schlosse wurde der heil. Borromeo geboren, dem 1697 unweit A., bei dem

Priesterseminar, ein riesiges Standbild (20 m hoch) auf einem 14 m hohen Granitsockel errichtet wurde. Kopf, Hände und Füße

der Figur sind aus Erzguß, das übrige ist aus geschlagenem Kupfer.

Aronsstab, Aronsstärke, Aronswurzel,

s. Arum. – Aronsstab heißt auch

ein Sternbild des nördl. Himmels, aus drei gleichmäßig in einer geraden Linie liegenden Sternen bestehend.

Arouet (spr. arŭeh),

Familienname Voltaires.

Arpád, Sohn des Almos, der erste Großfürst der Ungarn oder Magyaren und Ahnherr

der ungar. Könige von Stephan dem Heiligen bis Andreas Ⅲ. (997–1301), die deshalb

Arpáden genannt werden. Nachdem die Ungarn vom mittlern Ural in das Land zwischen

dem untern Don und Dnjepr gezogen waren, wählten sie ihn zu ihrem Oberhaupt. Ob A. die Eroberung Pannoniens durch die

Ungarn noch erlebt hat, ist zweifelhaft. Sein sagenhaftes Leben ist vielfach Gegenstand der Darstellung in der ungar. Kunst und

Litteratur geworden.

Arpeggio (spr. -eddscho), Arpeggiatūra

(vom ital. arpa, die Harfe, abgeleitet), das Angeben der Accorde auf Klavier- und

Geigeninstrumenten nach Harfenweise, d. h. indem man die Töne eines Accords nicht zusammen und zu gleicher Zeit, sondern

nacheinander, wie auf der Harfe, erklingen läßt. Das jetzt gebräuchlichste Zeichen für A. (das

Arpeggieren, wie man auch sagt) ist

(Anmerkung des Editors: Symbol siehe Faksimile); es wird dem Accord vorgesetzt. Hin und wieder

findet man auch einen Bogen ﴾ angewendet. Einige nennen die arpeggierten Accorde auch

gebrochene Accorde; meist versteht man aber unter letztern solche Figuren oder

Tongruppen, die aus der Zerlegung von Accorden sich gestalten und in denen die

Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 927.