560

Manövriergeschütze – Mansfeld (Stadt)

Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Manövrieren im Wirbelsturm'

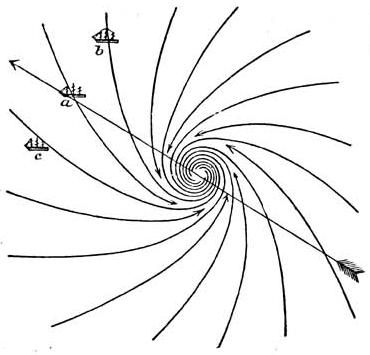

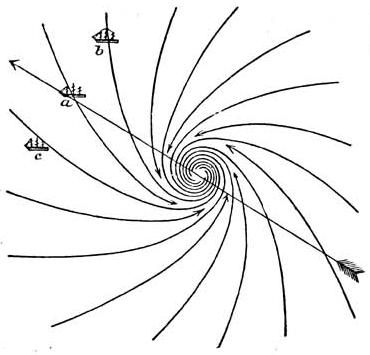

so ergiebt sich, daß für die nördl. Halbkugel die rechte, für die südliche die linke Seite eines

Wirbelsturms die gefährliche ist; denn ein Schiff in b (s. Abbildung) muß die Bahn des Centrums

vor diesem passieren, um, auf c zusteuernd, aus dem Gefahrbereich zu gelangen. Dreht das in b

befindliche Schiff

Textfigur:

bei (s. Beidrehen), so muß es sich darauf vorbereiten, den Orkan mit ganzer

Gewalt über sich ergehen zu lassen; um der Gefahr für den Verlust des Ruders und der Segel

hierbei vorzubeugen, muß das Schiff über Backbordbug beidrehen, weil auf der rechten Seite der

Orkanbahn der Wind über diesen Bug raumt (s. Raumen). Die vordere rechte

Seite (auf nördl. Halbkugel) wird dadurch noch gefährlicher, daß die Orkanbahnen im allgemeinen

die Tendenz haben, nach rechts hin sich zu krümmen. Ein in a befindliches Schiff wird sich durch

Abhalten nach c hin schützen können. Die linke Seite wird die navigierbare genannt, ein in c

befindliches Schiff wird durch Abhalten oder Beidrehen über Steuerbordbug dem Centrum fern genug

bleiben können. Das Abhalten (Lenzen, s.d.) darf nie platt vor dem Winde

geschehen, da die spiralförmig gekrümmten Windrichtungen zeigen, daß dann stets Gefahr der

Annäherung an das Centrum vorhanden ist. - Vgl. Segelhandbuch für den Atlantischen Ocean, hg.

von der Deutschen Seewarte (Hamb. 1885); Segelhandbuch für den Indischen Ocean, hg. von der

Deutschen Seewarte (ebd. 1892).

Manquieren, mankieren (frz.), fehlen,

mangeln, auch Bankrott machen, fallieren; Manquement

(spr. mangkmang), Mangel, Ausfall.

Manrēsa, Stadt in der span. Provinz Barcelona, eine der

malerischsten Städte Cataloniens, links am Cardoner, Station der Eisenbahn Barcelona-Lerida und

M.-Berga, hat (1887) 22685 E., große Spinnereien und Tuchfabriken. In einer Höhle bei M. lebte eine

Zeit lang Loyola.

Mans, Le, Stadt in Frankreich,

s. Le Mans.

Mansa, der Wurzelstock von

Anemiopsis californica

Hook

., einer amerik. Piperacee, Heilmittel bei Malariafieber und Ruhr.

Mansarde

(frz.), Dachgeschoß, Dachstube.

Mansart

(Mansard, spr. mangsahr),

François, franz. Baumeister, geb. 1598 zu Paris, gest. daselbst im Sept. 1666. Seine

namhaftesten Bauten in Paris sind nicht mehr vorhanden oder durch Um- und Anbauten entstellt, z.

B. das Hôtel de Lavrillière zu Paris, jetzt die Französische Bank; das Hotel Carnavalet

daselbst, jetzt ein Museum für Altertümer. Doch zeigt sich M.s Kunst in dem schönen Schlosse

Maisons bei St. Germain-en-Laye, jetzt Maisons-Laffitte genannt. M. ist einer der feinsten und

anmutigsten unter den franz. Architekten, ein Künstler von oft klassischer Strenge im Detail; er

gewann großen Einfluß auf Deutschland, wohin die Hugenotten seine Kunstart trugen. Mit Unrecht

gilt er für den Erfinder der nach ihm benannten Mansardendächer (s. Dach und

Dachstuhl, Bd.4, S. 678 b), welche schon früher angewendet wurden, die aber von M. um

1650 wieder aufgebracht und allgemein beliebt gemacht wurden.

Jules Hardouin-Mansart, Neffe und Schüler des vorigen, geb.

1645 zu Paris, gest. 11. Mai 1708 zu Marly-le-Roi, war erster Hofbaumeister Ludwigs ⅩⅣ. und

Oberaufseher der königl. Bauten. Außer einer Anzahl von Schlössern in der Umgegend von Paris

baute er die Kapelle in Versailles und den Invalidendom zu Paris (1706; s. Tafel:

Pariser Bauten, Fig. 2). – Vgl. Gurlitt, Geschichte des Barockstils, des Rokoko und des Klassicismus (Stuttg. 1887‒89); Dohme, Jules Hardouin-Mansart (in «Kunst und Künstler», Heft

74, Lpz. 1880)

Manschette

(frz. manchette), ein selbständiges oder mit dem Ärmel

verbundenes Bekleidungsstück, entweder glatt aus steifer Leinwand oder als Ärmelkrause oder als

Spitzenmanschette gefertigt; letztere waren unter Ludwig ⅩⅣ. beliebt; auch die Papier- oder

Seidenhülle des Bouquets heißt M.; in der Technik ein aus weichem Metall (Kupfer) oder häufiger aus

Leder gebildeter Stulp, der zur Abdichtung einfacher Kolben (s. d.) gegen die

Cylinderwand dient (sog. Manschettendichtung).

Mansfeld, früher Grafschaft (1100 qkm) des Obersächsischen Kreises, zum

Reg.-Bez. Merseburg der preuß. Provinz Sachsen gehörig, ist gebirgig und hat ansehnlichen Berg- und Hüttenbau. Zum Gebiet der frühern Grafschaft gehören auch zwei Seen, der Salzige und der

Süße See (s. Salziger See). Städte sind M., Eisleben, Sangerhausen und Hettstedt.

Die Grafschaft wurde als Magdeburger, Halberstädter und kursächs. Lehn, nachdem sie wegen tiefer

Verschuldung der Grafen seit 1570 von den Lehnsherren und deren Nachfolgern teilweise bis 1716,

teilweise bis 1780 sequestriert worden war, in letztgedachtem Jahre beim Erlöschen des

Mannsstammes der Grafen von M. zwischen Preußen und Sachsen geteilt. Der preuß. Anteil wurde

1807, der sächsische größtenteils 1808 zu dem Königreich Westfalen geschlagen. 1813 setzte sich

Preußen wieder in Besitz seines frühern Anteils und erhielt 1815 auch den ehemals sächs. Anteil.

Mansfeld, Kreisstadt im Mansfelder Gebirgskreis des preuß. Reg.-Bez.

Merseburg, am Thalbach und an der Linie Güsten-Sangerhausen der Preuß. Staatsbahnen, Sitz des

Landratsamtes des Mansfelder Gebirgskreises und eines Amtsgerichts (Landgericht Halle a. d. S.), hat

(1895) 2775 (1890: 2745) E., darunter 50 Katholiken, meist Bergarbeiter, das Lutherhaus, das dem

Vater des Reformators ge-

Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 561.