389

Nivellierinstrumente – Nizâm

Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Nivellieren'

Wolter, Führer in die Feldmeß- und Nivellierkunst (2. Aufl., Oranienb. 1889); Pietsch, Katechismus der Nivellierkunst (4. Aufl.,

Lpz. 1895); Nivellements der trigonometr. Abteilung der Landesaufnahme (8 Bde., Berl. 1873–94); Wüst, Leichtfaßliche

Anleitung zum Feldmessen und N. (4. Aufl., ebd. 1896); Lorber, Das N. (Wien 1894).

Nivellierinstrumente, Instrumente, welche die Herstellung einer horizontalen Visierlinie und hiermit die

Ermittelung des Höhenunterschiedes zwischen zwei Punkten durch geometr. Nivellement (s. Nivellieren)

ermöglichen. Allen N. gemeinsam ist die Benutzung der Schwerkraft zur Herstellung der wagerechten Abseh- oder Visierlinie.

Man kann dieselben nach der Benutzung fester oder flüssiger Körper einteilen in

Pendelinstrumente und Wasserwagen. Die

Pendelinstrumente beruhen darauf, daß ein schwerer, fester Körper leicht beweglich aufgehängt und mit einer Visiervorrichtung

versehen ist, die senkrecht zu der durch den Schwerpunkt und die Bewegungsachse des schwebenden Körpers (Pendels)

gehenden Linie steht. Alle diese Instrumente geben besonders infolge der unvermeidlichen Reibung stets nur ungenaue

Resultate; es gehören dahin der Quadrant, der Rheinische Höhenmesser, Franks Neigungsmesser, Bohnes Taschenniveau,

Couturiers Reflexions-Nivellierinstrument u. a. Die Wasserwagen zerfallen wiederum in zwei Arten, je nachdem bei ihnen die

Stellung einer Flüssigkeit in zwei kommunizierenden Röhren oder diejenige einer Luftblase im Innern eines rund ausgeschliffenen

Gefäßes benutzt wird. Zur erstern Art gehört die veraltete Kanalwage (s. d.). Zur zweiten Art, die man auch

als Libelleninstrumente (s. Libelle) bezeichnen kann, gehören die

feinsten und vollkommensten Instrumente, deren wichtigste Teile stets von einem Fernrohr und einer damit verbundenen

Röhrenlibelle gebildet werden. Dahin gehören die N. von Stampfer, Breithaupt, Sickler, Sprenger, Bamberg und viele andere.

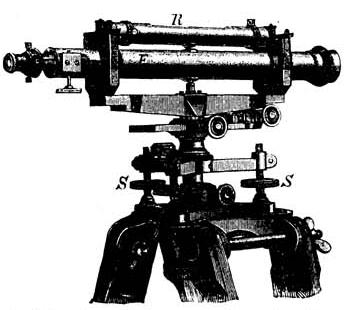

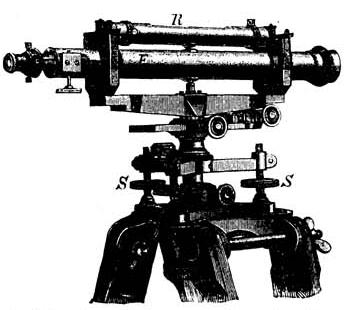

Textfigur:

Bei dem vorstehend abgebildeten Nivellierinstrument ist F das Fernrohr, R die Röhrenlibelle, SSS die zur Horizontalstellung

dienenden Schrauben. Auch sind die meisten Theodoliten (s. d.),

Tachymeter (s. d.) und Kippregeln (s. d.) hierher zu rechnen. –

Vgl. Doll, Die N. und deren Anwendung (Stuttg. 1870); Decher, Neues Nivellierinstrument (Münch. 1890).

Nivernais (spr. -wärnäh), ehemalige franz. Provinz, bildet jetzt das Depart.

Nièvre und kleine Teile der Depart. Loiret und Cher. ↔

Nivernais (spr.-wärnäh) oder Nivernois

(spr. -nŏá), Herzöge von, s. Nevers.

Nivolet (spr.-woleh), Dent du,

Aussichtspunkt (1558 m) in der Beaugesgruppe der Jura-Alpen (s. Westalpen), im ON. von Chambéry.

Über den Col du N. oder Colle del N. in den

Grajischen Alpen s. Mont-Iseran.

Nivôse (frz., spr. -wohs’; «Schneemonat»), der vierte Monat

des franz. republikanischen Kalenders (s. d.), dauerte in den J. I, II, III, V, VI, VII vom

21. Dez. bis 19. Jan., in den J. IV und VIII, IX, X, XI und XIII vom 22. Dez. bis 20. Jan., im J. XII vom 23. Dez. bis 21. Jan. des

Gregorianischen Kalenders.

Nixblume, Pflanzenart, s. Nuphar.

Nixdorf, Dorf im Gerichtsbezirk Hainspach der österr. Bezirkshauptmannschaft Schluckenau in

Böhmen, an der Linie Rumburg-N. (21 km) der Böhm. Nordbahn, hat (1890) 6201, als Gemeinde 6704 deutsche E., Fachschule

für Metallindustrie mit gewerblicher Fortbildungsschule sowie Fabrikation von Stahl- und Galanteriewaren, Messern, Scheren,

Stahlwerkzeugen, Metall- und Steinnußknöpfen, künstlichen Blumen, Posamentier- und Gürtlerwaren und Seidenbändern.

Nixe, der alte allgemein german. Name der Wassergeister (althochdeutsch

nichus, angelsächs. nicor, altnord.

nykr, niedersächs. nicker, dän.

nök, schwed. neck). Der männliche

Nicker, Nickel- oder

Wassermann zeigt sich gewöhnlich nur einzeln. Er gleicht einem kleinen, ältlichen, bärtigen

Manne und ist nach der Sage an den Fischzähnen, auch an entstellten Ohren und Füßen kenntlich. Zuweilen verwandelt er sich in

ein Roß, einen Stier oder einen Fisch. Er ist meist grausam und rachsüchtig. Gern raubt er Menschenmädchen und lebt mit ihnen

in seinem Wasserhause. Freundlicher schildert die Sage die weiblichen N.; sie sind schöne Jungfrauen und nur an dem nassen

Saume des Gewandes zu erkennen. Doch wird auch von schilfgegürteten, nackten Wasserfrauen und selbst von

fischschwänzigen berichtet. Gleich den männlichen lieben die weiblichen N. Musik und Tanz, mischen sich gern unter tanzende

Menschen und knüpfen mit Jünglingen Liebschaften an. Weissagung, Reichtum und Bedürftigkeit menschlicher Hilfe teilen die N.

mit den übrigen Elementargeistern.

Niza, rechter Nebenfluß der Tura (System Tobol), entsteht aus der Vereinigung der Nejwa und des

Rjesch im russ. Gouvernement Perm und mündet nach 200, mit der Nejwa 450 km im Gouvernement Tobolsk. Er ist schiffbar bis

zur Stadt Irbit (s. d.) auf 140 km.

Nizâm (Nisam), eigentlich Ordnung, ein arab. in

alle islamit. Sprachen übergegangenes Wort, bedeutet mit dem Zusatze dschedid (neu) im

Türkischen speciell die von Sultan Selim III. (1789–1807) gestiftete und dann von Mahmud II. (1808–39) erneuerte reguläre

Armee, der der Soldat nach dem Wehrgesetz vom Mai 1880 sechs Jahre anzugehören hat, von denen er bei der Infanterie und

den Schützen drei, bei den übrigen Waffen vier Jahre präsent bleiben soll. Dann gehört der Mann acht Jahre der Reserve-

(Redif-) Armee an und tritt nachher für sechs Jahre noch zum Landsturm (Mustahfiz) über. –

N. el-Aalem und N. el-Mulk, Welten- und

Reichsordner, im orient. Kanzleistil ein Nebentitel des Großwesirs; auch der Haupttitel des Beherrschers von Haidarabad

(s. Nisam) in Ostindien.