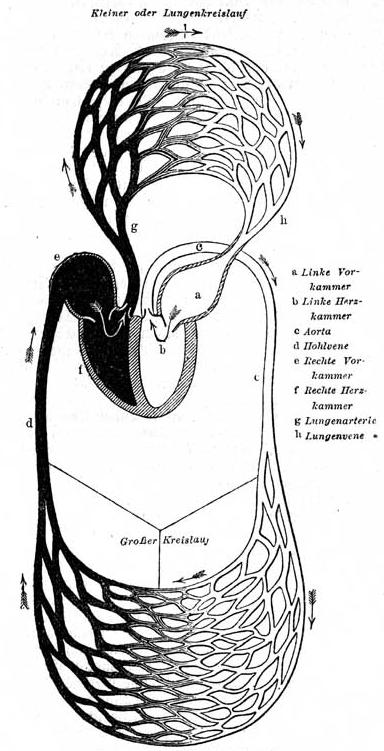

Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Blutbewegung'

sich aufnimmt und Kohlensäure abgibt. So durch Sauerstoff erfrischt, kehrt das Blut durch andre

rückführende Gefäße (die sogen. Lungenvenen h) nach dem linken Herzen zurück. Auf der ganzen

Strecke von den Lungenkapillaren zu den Körperkapillaren (also in den Lungenvenen und sämtlichen

Arterien, mit Ausnahme der Lungenarterie) ist das Blut hellrot oder arteriell, auf der Strecke

von den Körper- zu den Lungenkapillaren hingegen (also in sämtlichen Venen, mit Ausnahme der

Lungenvenen und in der Lungenarterie) dunkelrot oder venös. Da das Gefäßsystem in sich geschlossen

ist und die B. immer in derselben Richtung erfolgt, so ist es klar, daß dieselbe einen Kreislauf

darstellen muß. Die Bahn vom rechten Herzen durch die Lungen zum linken Herzen wird der

kleine Kreislauf genannt, gegenüber dem

großen Kreislauf, welcher die gesamte Blutbahn vom linken

Herzen durch den ganzen Körper hindurch nach dem rechten Herzen in sich schließt. Dieser wird

auch Körperkreislauf, der erstere

Lungenkreislauf genannt. Diese Benennungen beruhen freilich

auf einer ungenauen Auffassung, denn das Blut hat erst dann einen

↔

wirklichen Kreislauf beschrieben, wenn es nach seiner Wanderung durch den Organismus wieder an

seinem Ausgangspunkt angekommen ist.

Textfigur: Schema des Blutkreislaufs.

Die Herzbewegung gibt die Triebkraft für den Blutstrom ab. Bei den Säugetieren und Vögeln stellt

das Herz einen kegelförmigen, muskulösen Sack dar, der durch eine Scheidewand in zwei vollständig

getrennte, aber im wesentlichen übereinstimmend gebaute Hälften (linke und rechte Herzhälfte)

zerfällt. Die linke Hälfte ist der arteriellen, die rechte der venösen Abteilung des Blutstroms

eingeschaltet. Jede Herzhälfte zerfällt durch Scheidewände in eine dünnwandige Vorkammer a e,

welche das Blut zunächst aufnimmt, und in eine dickwandige Kammer b f, welche das Blut durch je

eine besondere Öffnung in die Hauptarterienstämme treibt. Die Kommunikation zwischen Vorkammer

und Kammer wird mittels großer Öffnungen (Atrioventrikularöffnungen) bewirkt, welche sich durch

Klappenventile verschließen, sobald der Inhalt der Kammern auf sie drückt. Die linke Kammer b

steht mit der Aorta c durch eine große Öffnung in Verbindung, welche mit drei halbmondförmigen

Klappen versehen ist, die einen Rückfluß des Bluts nach dem Herzen hin verhindern; eine analoge

Einrichtung findet sich rechts am Eingang in die Lungenarterie g. Der Sinn des beschriebenen

Klappenapparats ist der, den allseitig gedrückten Herzinhalt in einen Strom von bestimmter

Richtung zu verwandeln, bei der Zusammenziehung der Kammern den Rückfluß in die Vorhöfe, bei

der Erweiterung der Ventrikel aber jede Rückstauung des Bluts aus den Arterien zu verhindern.

Ist es eine wesentliche Funktion der Kammern, durch Druck auf ihren Inhalt den arteriellen

Strom zu erzeugen, so müssen die Vorhöfe als Reservoirs bezeichnet werden, dazu bestimmt, neues

Blut für die Speisung der Kammern aufzuspeichern.

Die Bewegungen des Herzens erfolgen rhythmisch und bestehen in einer abwechselnden Zusammenziehung

und Erweiterung der Vorkammern und Kammern; die beiden Herzhälften arbeiten hierbei durchaus

symmetrisch. Die Zusammenziehung des Herzens bezeichnet man als Systole,

die Erschlaffung als Diastole. Bei der Herzbewegung erfolgt

zunächst die gleichzeitige Zusammenziehung beider Vorhöfe, der unmittelbar die Zusammenziehung beider

Kammern folgt. Die Teile verharren kurze Zeit im Zustand der Zusammenziehung (Systole) und nehmen

darauf wieder ihre ursprüngliche Form an (Diastole), um nach einer kurzen Zeit der Ruhe

(Herzpause) die Bewegung von neuem zu beginnen. Bei der Thätigkeit

des Herzens beobachtet man Formveränderungen, deren exakte mechanische Zergliederung mit großen

Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Im Zustand der Diastole stellt das Herz einen schiefen Kegel dar,

dessen Basis eine Ellipse ist; im Zustand der Systole ist der Kegel gerader und seine Basis abgerundet.

Diese Formveränderung ist mit einer geringen Drehung des Herzens um seine Längsachse, die bei der

Systole von links nach rechts, bei der Diastole von rechts nach links erfolgt, verbunden. Bei der

Zusammenziehung des Herzens beobachtet man eine Erschütterung der Brustwandung, die man als

Herzstoß bezeichnet. Man empfindet denselben, wenn man in der

Herzgegend die flache Hand gegen die Brustwandung legt. Der Stoß kann nicht dadurch entstehen, daß

das Herz gegen die Brustwandung anschlägt, denn zwischen dem Herzen und der Brustwand existiert

kein leerer Raum, und das Herz kann sich nicht von der Brustwand entfernen. Es ist daher

Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 61.