31

Dolce far niente - Dôle.

Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Dolce'

Anmerkung: Fortsetzung von Nummer 1)

mantische Umbildung gefallen lassen; so schrieb er: "Il primo libro d'Enea

in ottave rime" (Vened. 1566), woraus später der "Enea" in 12

Büchern wurde (1568), mit einem Anhang: "Achille" (1572), und endlich

noch ein "Ulisse tradotto dall'Odissea d'Omero" (das. 1573). Unter

seinen ebenfalls den alten Dichtern nachgebildeten Tragödien (Vened. 1560) fand

"Marianna" den größten Beifall. Seine fünf Komödien erschienen Venedig

1560. Zahlreich sind seine Übersetzungen aus den lateinischen Dichtern und Schriftstellern. Auch schrieb

er die Biographien der Kaiser Karl V. (Vened. 1561-67) und Ferdinand I. (das. 1566) sowie ein Werk über

die italienische Sprache (das. 1562) und über die Malerei (1557). Unter den von ihm besorgten Ausgaben

zeichnen sich die des Petrarca, des Boccaccio und des Dante Alighieri aus.

2) Carlo, Maler s. Dolci.

Dolce far niénte (ital.,

spr. dóltsche), das süße Nichtsthun, der holde Müßiggang.

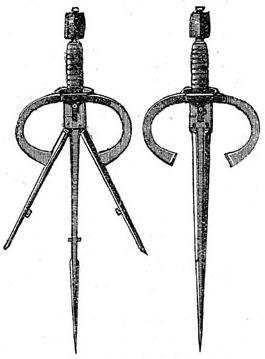

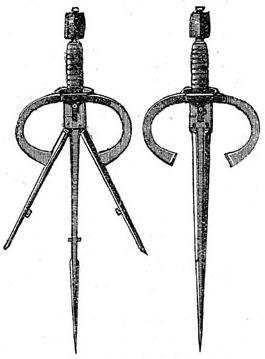

Figur 2: Linkehanddolch (geöffnet u. geschlossen).

Figur 1: Parazonium.

Dolch, kurze Stoßwaffe mit Griff und meist zwei-, aber auch ein- und dreischneidiger

Klinge, kommt bereits in der Steinzeit (s. d.), reicher ausgebildet und aus Bronze gegossen

in der Metallzeit (s. d.) vor. Die Merowinger hatten ein Messer

(sahs), welches den Übergang von dem D. zu dem einschneidigen Kurzschwert,

dem Scramasax, bildete. Auch Ägypter, Assyrer, Perser und Meder kannten den D.,

der sich häufig zu einer Prunkwaffe entwickelte. In Rom trug man seit Vespasian einen D. an der rechten Seite,

und beim Kaiser, dem Praefectus praetorio, den Kriegsobersten und Hauptleuten

galt der D. (pugio) als Zeichen der Macht über Leben und Tod. Die

Tribuni militum trugen einen andern D., das Parazonium

(Fig. 1), am Gürtel, freilich mehr zur Auszeichnung als zum wirklichen Gebrauch. Im Norden hielt sich das

einschneidige Messer (sax) noch lange, besonders beim Volk, während der D. zur

ritterlichen Bewaffnung gehörte und an einer Kette, die an der rechten Brustseite herabhing, oder im Gürtel

getragen wurde. Bei den Franzosen kam er unter dem Namen Miséricorde vor und

diente, den im Zweikampf überwundenen Gegner, falls er nicht um Gnade bat, zu töten. Eine eigne Art von

Dolchen, Main gauche, Linkehanddolch, dessen Klinge

sich durch Federdruck in drei

↔

Klingen auseinander legte (Fig. 2), diente im 16. und 17. Jahrh. bei Zweikämpfen zum Auffangen der Degenklinge des

Gegners mit der linken Hand. Ein ähnlicher D. wird den Femrichtern zugeschrieben. In neuerer Zeit verschwand der

D., und nur die Seekadetten einzelner Marinen tragen ihn noch als Seitengewehr an einer Schwungkoppel. In Süd-

und Mittelitalien ist der D. als Stilett, meist dreischneidig, nicht über 5cm lang,

eine bei dem niedern Volk vielverbreitete, namentlich auch von den Briganten getragene Waffe. Bei den Malaien

ist ein gewöhnlich schlangenförmig geformter D., Kris, gebräuchlich, dessen Spitze, wie im Altertum wohl

allgemeiner gebräuchlich, nicht selten vergiftet wird. Das Wort D. stammt aus dem Slawischen (böhm. und

poln. tulich) und ist erst im 16. Jahrh. bei uns eingedrungen; noch H. Sachs

schreibt Dollich.

Dolci (spr. dóltschi, Dolce),

Carlo, ital. Maler, geb. 25. Mai 1616 zu Florenz, lernte bei

Vignali, bildete sich aber einen eignen Stil, wurde 1648 Mitglied der florentinischen Zeichenakademie

und starb, nachdem er angeblich wegen tadelnder Bemerkungen des Luca Giordano in den letzten Jahren

tiefsinnig geworden, 17. Jan. 1686 in Florenz. Während damals die oberflächliche Bravourmalerei

vorherrschend war, malte er sorgfältig mit zart vertriebenen Farben. Doch war auch bei ihm der Reiz des

Affektierten das treibende Moment; eine fade Süßlichkeit, ein sentimentaler Ausdruck charakterisieren

seine Andachtsbilder, und zur Erreichung einer plastischen Wirkung glaubte er der schwarzen Schatten trotz

seiner sonst harmonischen Färbung nicht entbehren zu dürfen. Manchmal freilich brachte auch sein

angeborner Schönheitssinn Treffliches hervor, so z. B. in seinem Selbstporträt und dem der Erzherzogin

Claudia in den Uffizien zu Florenz, der Halbfigur des Brot und Wein segnenden Christus und der

orgelspielenden Cäcilia in Dresden, der heil. Magdalena in München. Hauptwerke von ihm finden sich in den

Florentiner Galerien, vorzüglich im Palazzo Corsini, dann in St. Petersburg und München. -

Seine Tochter Agnese (gest. 1680) war seine Schülerin und malte in seiner Art.

Dolcian (Dulcian), im 16. und 17. Jahrh. Name des

Fagotts; in der Orgel eine Zungenstimme zu 8 oder 16 Fuß (Fagott).

Dolcissimo (ital.),

s. Dolce.

Dolde (Umbella, Schirm), eine Form des

Blütenstandes (s. d., S. 80).

Doldenfrüchtchen (Hängefrüchtchen), die für die

Doldengewächse charakteristische Form des Doppelacheniums (s. Frucht).

Doldenhorn, schweizer. Alpengipfel, auf dem Nordkamm des Lauterbrunnenthals

im Berner Oberland, 3647m hoch.

Doldentraube (lat. Corymbus), eine Form des

Blütenstandes (s. d.).

Dôle (spr. dohl), nächst dem Mont Tendre der höchste

Rücken des schweizer. Jura, auf Waadtländer Gebiet, ersterer 1678, letzterer 1680m hoch, nur von

einigen benachbarten französischen Gipfeln (Reculet 1720m, Cret de la Neige 1723m) überragt. Die D.,

welche meist von St.-Cergues bestiegen wird, bietet ein prachtvolles Alpenpanorama, vom St. Gotthard bis

jenseit des Montblanc. In der Nähe das Dappenthal (s. d.).