Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Jena'

Textfigur: Wappen von Jena

meist schroffen Kalkbergen umgeben, am linken Ufer der Saale und an den

Eisenbahnlinien Großheringen-Saalfeld und Weimar-Gera, 158 m u. M.

Die Straßen sind zumeist winkelig, die Häuser hochgiebelig und ohne

besonderes Interesse. Außer der dem 15. Jahrh. entstammenden großen und

schönen spätgotischen Haupt- oder Michaelskirche mit 97 m hohem Turm, der

Kollegienkirche mit hoch gewölbtem Schiff und dem Bibliotheksgebäude sind

hervorzuheben: das Schloß, das von 1672 bis 1690 die Residenz der Herzöge

von Sachsen-Jena war, der Gasthof zum Schwarzen Bären, wo Luther auf

seiner Flucht von der Wartburg übernachtete, das Kollegiengebäude, das

Oberlandesgericht u. a. Der Marktplatz ist seit 15. Aug. 1858 mit dem Standbild

(von Drake) des Kurfürsten Johann Friedrich des Großmütigen, des Gründers

der Universität, geziert. Die Zahl der Einwohner beläuft sich (1885) mit

Garnison (ein Füsilierbat. Nr. 94) auf 12,017 Seelen, meist Evangelische. Industrie

und Handel sind nicht bedeutend, doch besitzt J. eine große Fabrik optischer und

mechanischer Apparate, verbunden mit Glasfabrik, eine Pianofortefabrik,

Fabrikation geräucherter Fleischwaren, eine Dampfziegelei, Weinbau etc.

Nennenswert ist auch der lebhafte Buchhandel. Die Stadt ist Sitz eines

Oberlandesgerichts für die thüringischen Staaten, mit Ausnahme von

Schwarzburg-Sondershausen, und eines Amtsgerichts. Das Hauptinteresse

liegt für J. in der Universität. Dieselbe zählte im Wintersemester

1886/87: 81 Dozenten und 607 Studierende. Mit derselben sind verbunden:

die Bibliothek (200,000 Bände), eine Sternwarte ↔

mit meteorologischem Institut, eine Tierarzneischule, eine

landwirtschaftliche Lehranstalt, ein pharmazeutisches Institut, eine

Lehranstalt für Chemie, ein mineralogisches Kabinett nebst reicher

Petrefaktensammlung, ein zoologisches und physikalisches Museum, ein

osteologisches, ein germanisches und archäologisches Kabinett,

eine Sammlung orientalischer Münzen, ein anatomisches Museum, ein

botanischer Garten, eine ambulatorische Klinik, ein Landkrankenhaus,

ein Entbindungsinstitut, eine Landesirrenanstalt etc. Von andern

Bildungsanstalten sind zu nennen: ein Gymnasium, zwei

Knabenerziehungsanstalten und mehrere wissenschaftliche Gesellschaften.

In der Umgegend sind der Hausberg (s. d.) mit dem

Fuchsturm, die Dörfer

Ziegenhain und Lichtenhain (s. d.),

die Lobdaburg, das Forsthaus mit dem Kriegerdenkmal, der Landgrafenstein

mit dem Windknollen (Napoleonsstein)

und die Kunitzburg vielbesuchte Punkte. - J. wird als Stadt erst

im 13. Jahrh. genannt. Es gehörte damals den Herren v. Lobdaburg, Elsterberg

und Arnshaugk. Von diesen kam es zu Anfang des 14. Jahrh. an die Markgrafen

von Meißen, fiel in der Teilung von 1411 an Wilhelm, Landgrafen von

Thüringen und Markgrafen von Meißen, und 1423 durch Tausch an dessen

Bruder, den Kurfürsten Friedrich den Streitbaren von Sachsen. Es ist

seit der Teilung von 1485 im Besitz der Ernestinischen Linie.

Die Universität (s. oben) mußte 1578 wegen einer Seuche nach Saalfeld

verlegt werden, von wo sie erst im folgenden Jahr nach J. zurückkam.

Als die Söhne des Herzogs Wilhelm von Weimar (gest. 1662) dessen Lande

teilten, ward der jüngste, Bernhard, mit J. abgefunden. Dieser

erhob die Stadt 1672 zur Residenz eines selbständigen Herzogtums

und residierte in dem von Johann Ernst, dem ältesten Sohn des

Herzogs Johann III. von Weimar, 1620 erbauten Schloß. Da jedoch

Bernhards Sohn Johann Wilhelm 1690 ohne Erben

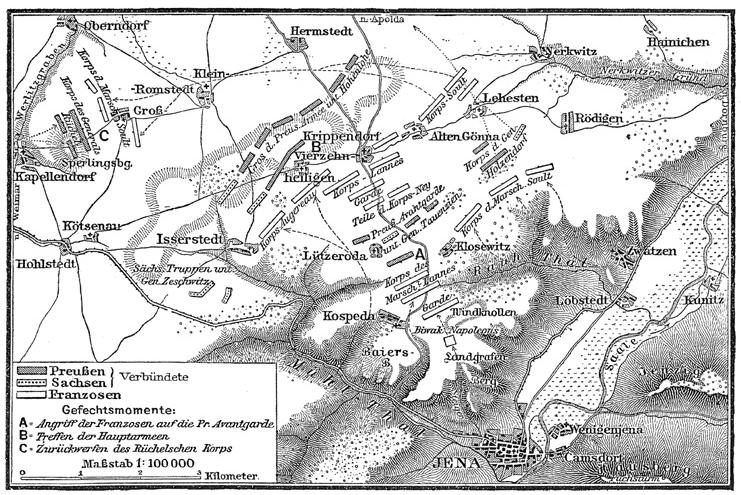

Textfigur: Karte zur Schlacht bei Jena (14. Oktober 1806).

Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 192.