Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Auge (des Menschen)'

Durch dieses umgekehrte Bild auf der Netzhaut wird die Gesichtsempfindung vermittelt. Aber der Lichteindruck ist als solcher noch keine Empfindung,

sondern er wird es erst durch die Fortpflanzung der durch ihn bewirkten Erregung zum Gehirn in der Bahn des Sehnerven. Im Gehirn wird erst die

selbstbewußte Empfindung (Gesichtsvorstellung) geschaffen und vom Geiste auf den äußern Gegenstand bezogen oder

nach außen projiziert, und zwar in der Richtung der Richtungslinie, d.h. in der Linie, die, durch den Kreuzungspunkt o gehend, den erregten Netzhautpunkt, z.B.

α mit dem entsprechenden Punkte H verbindet.

Die Thatsache, daß wir die Gegenstände in der Lage sehen, wie sie wirklich außer uns im Raume gestellt sind, nämlich das Obere oben, das Untere unten u.s.w.,

obgleich die Bilder von ihnen auf unserer Netzhaut gerade die umgekehrte Lage haben, erklärt sich daraus, daß die Seele das auf der Netzhaut entworfene,

mosaikförmige Bild nicht als ein objektives (auf der Netzhaut stehendes) anschaut, sondern daß sie nur die zu ihr fortgeleiteten physiol. Erregungen

wahrnimmt, welche die einzelnen Lichtkegel in den von ihnen getroffenen Netzhautstellen hervorrufen, und diese Lichteindrücke in der Richtung der

Projektionslinien nach außen versetzt. Da nun das von a ausgehende Licht in α empfunden, aber nach a projiziert, das von b ausgehende Licht in β empfunden,

aber nach b projiziert wird, so werden die Punkte a und b und ebenso alle übrigen Objektpunkte an ihrem wirklichen Orte gesehen.

Um mit gleicher Schärfe in der Nähe wie in der Ferne sehen zu können, besitzt das A. die Fähigkeit, sich für die verschiedene Entfernung der Objekte zu

accommodieren (s. Accommodationsvermögen).

Vermöge ihrer halbkugeligen Form ist die Netzhaut im stande, auch von weit seitlich liegenden Punkten Lichteindrücke zu empfangen. Das unbewegte A.

übersieht also gleichzeitig einen großen Teil des vor ihm liegenden Raums (Gesichtsfeld des betreffenden A.). Indessen

ist das gesunde A. infolge der bevorzugten Empfindlichkeit des gelben Flecke stets bestrebt, das Bild eines zu sehenden Punkten mit diesem gelben Fleck

aufzufangen und richtet deshalb stets die Augenachse, die man deshalb auch Blicklinie nennt, auf den zu fixierenden

Punkt. Zu diesem Zwecke besitzt das A. eine große Beweglichkeit, und zwar sind seine Bewegungen sämtlich Rollungen, die um einen Punkt (den Drehpunkt)

vor sich gehen, der ziemlich mit dem Mittelpunkt des Augapfels zusammenfällt und selbst bei den Bewegungen seinen Ort nicht ändert. Sechs Muskeln, die

Augenmuskeln, bewirken diese Bewegungen (s. Tafel:

Das Auge des Menschen, Fig. 4), vier gerade, die von der Spitze der Augenhöhle nach vorn laufen

und sich in der Nähe der Hornhaut an den Augapfel ansetzen, je einer oben, unten, innen und außen, und zwei schiefe. Der obere schiefe verläuft mit den vier

geraden, seine Sehne schlingt sich um eine an der obern innern Ecke der Augenhöhlenöffnung gelegene Rolle, um nach hinten und außen laufend hinter dem

Äquator des Augapfels mit demselben zu verwachsen. Dieselbe Richtung nimmt unterhalb des Augapfels der von der untern innern Ecke der

Augenhöhlenöffnung entspringende untere schiefe. Je zwei dieser Muskeln, nämlich die zwei schiefen, der obere und untere gerade und der innere und

äußere gerade sind Antagonisten, wirken sich entgegen und rollen den Augapfel um ↔ eine gemeinsame Drehungsachse, die zur Zugebene

der Muskeln im Drehpunkte errichtete Normale. Die meisten Augenbewegungen werden nicht durch die Wirkung nur eines Muskels ermöglicht, sondern durch

eine zusammengesetzte Wirkung von zwei oder auch drei Muskeln. Den Raum, den ein A. bei unbewegtem Kopfe mit seiner Blicklinie bestreichen kann, nennt

man sein Blickfeld. Die beiden A. des Menschen sind in Beziehung auf ihre Wirksamkeit als die Auseinanderlegung eines

einzigen A. zu betrachten; wenigstens gilt dieses vollständig von beiden Netzhäuten. Diese sind gleichsam zwei Zweige mit einer Wurzel, und jedes Teilchen

der einfachen Wurzel ist gleichsam in zwei Zweige für beide A. gespalten (s. Tafel:

Das Auge des Menschen, Fig. 6). Man kann sich gewissermaßen die Flächen beider Netzhäute

aufeinandergelegt denken, so daß die rechte Seite der Netzhaut des rechten A. auf die reche Seite derjenigen des linken A. zu liegen kommt. Die sich dann

deckenden Teile sind, was ihre Wirkung anbetrifft, eins und dasselbe und stellen, zugleich angeregt, der Seele nur ein einfaches Bild vor

(Identische Netzhautpunkte). Identisch sind sowohl die Mittelpunkte beider Netzhäute (der gelbe Fleck) als die Stellen

beider Netzhäute, die gleichweit nach rechts, links, oben oder unten vom gelben Flecke entfernt liegen. Alle übrigen Stellen beider Netzhäute sind

gegeneinander verschieden (different). Sind sie erregt, so ist es geradeso gut, als ob verschiedene Stellen in einem einzigen A. erregt wären; sie sehen die

Gegenstände nicht einfach, sondern doppelt. Um mit beiden A. einfach zu sehen, richten wir daher unter allen Umständen die Sehachsen beider A. auf den

scharf zu sehenden Punkt, so daß sie sich in diesem Punkte schneiden und in beiden A. das Bild auf den gelben Fleck fällt und gleichzeitig die entsprechenden

Netzhautmeridiane beider A.

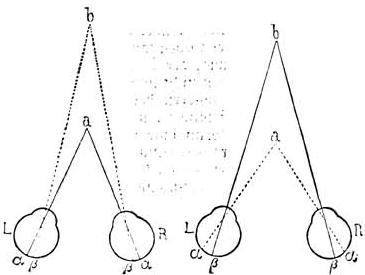

Figur: 4, Figur: 5

parallel sind. Fixieren wir nun z.B. einen vor uns liegenden Punkt a (s. Fig. 4), so erscheint ein fernerer Punkt b doppelt, weil er

sich in beiden A. auf den nicht identischen Stellen β β abbildet. Ebenso muß beim Fixieren eines fernen Punktes b (s. Fig. 5) der nähere Punkt a, dessen Bild in

beiden A. auf die nicht identischen Stellen α α fällt, doppelt gesehen werden. Bei einer gegebenen Stellung der Sehachsen ist es nur eine bestimmte Reihe von

Punkten, die sich auf identischen Stellen abbildet, und daher einfach erscheint. Den geometr. Ort, wo diese Punkte liegen, und der je nach der verschiedenen

Stellung der A. ein Kreis, eine ebene Fläche u.s.w. sein kann, nennt man Horopter,

Sehkreis. Alle außerhalb des

Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 108.