Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Heizung'

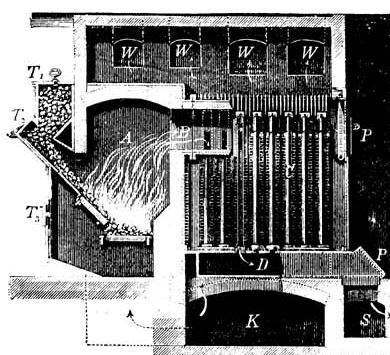

Figur 2:

T2 die Schüröffnung, T3 die Luftzuführungsthür, B oberes

Verteilungsrohr, C Batterie-Elemente, D Rauchsammler, S Schornsteinfuchs, P, P Reinigungsthüren, K Kaltluftkanal,

W Warmluftkanäle. – Vorteile der Luftheizung sind: billige Anlage und Unterhaltung,

einfache Bedienung, kräftiger Luftwechsel, Wegfall jedes Heizapparats in den Zimmern, Ausschluß von Frostschäden;

Nachteile: geringe Ausdehnungsfähigkeit der Anlage in horizontalem Sinne (deshalb dann

Anordnung mehrerer getrennter Heizsysteme), bei exponierten Räumen ungleichmäßige Erwärmung, kein Nachheizen; nur in

neuen Gebäuden ausführbar wegen der vielen Zu- und Abführungskanäle in den Mauern; leicht eintretende Überhitzung und

damit in Verbindung auch Austrocknung der Luft. Das Aufstellen von Verdunstungsgefäßen über dem Heizapparat zur

Befeuchtung der Luft ist deshalb erwünscht. Anwendbar ist die Luftheizung für kleinere Gebäude in vor Winden geschützter

Lage, für Gesellschaftsräume, Säle, kleinere Theater und Schulen.

B. Die Wasserheizung benutzt den Kreislauf des an

einer Stelle erwärmten und an einer andern Stelle wieder abgekühlten Wassers in einem geschlossenen Rohrsystem. Man

unterscheidet Niederdruck- oder Warmwasser- und

Hochdruck- oder Heißwasserheizung. Bei ersterer

wird der Siedepunkt des Wassers fast erreicht (etwa 80° C.), bei letzterer bedeutend überschritten (130–180° C.). Die beiden

gebräuchlichen Anordnungen der Warmwasserheizung zeigen die Fig. 3 u. 4.

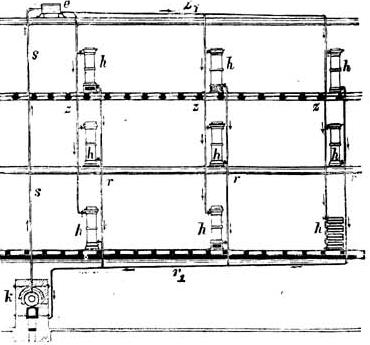

Figur 3:

Bei dem in Fig. 3 skizzierten Röhrensystem wird das Wasser von dem im Keller befindlichen Heizapparat k (hier ein

Flammrohrkessel) mittels des Steigrohrs s bis zum höchsten Punkt der Anlage und zu dem Expansionsgefäße (für die Entlüftung

und Ausdehnung des Wassers bestimmt), von dort aus durch ein Verteilungsrohr z1 nach den

senkrechten Zulaufleitungen z geführt, welche das Wasser durch die Heizkörper h und sodann abgekühlt durch die

Rücklaufröhren r nach dem Sammelrohr r1 ↔ leiten; dieses wieder mündet im

tiefsten Punkte des Kesseln ein.

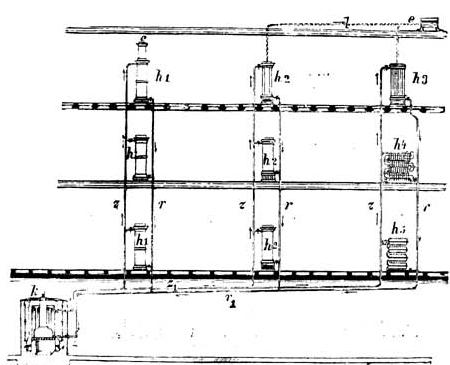

Figur 4:

In Fig. 4 geht das Verteilungsrohr z1 vom Heizapparate k (hier ein Schüttkessel) entlang der

Kellerdecke unterhalb der Heizkörper, und die Steigestränge z führen denselben das warme Wasser zu. Das Wasser steigt auch

hier vom Eintritt in den Kessel ab bis zum höchsten Punkte der Anlage stetig und fällt von dort aus wieder stetig durch die Röhren

r und r1 nach k. Beim System Fig. 4 befindet sich entweder auf jedem Ofen in einem Aufsatze

das Expansionsgefäß e oder es wird durch die Luftleitung l mit den Ofen verbunden. Die Heizkörper sind in der Regel

gußeiserne mit Rippen versehene Kasten oder Röhren (Rippenregister, Batterieheizkörper), wie

h4 und h5; seltener, weil teurer, Rohrregister

h3, noch seltener Cylinderöfen, wie h1 und

h2, mit oder ohne innere Luftröhren.

Bei der Heißwasser- oder nach ihrem Erfinder

Perkings-Heizung ist das Expansionsgefäß und damit das ganze System geschlossen;

das Wasser kann über den Siedepunkt erhitzt werden, übt aber entsprechend der Temperaturen von 130°, im Maxi-

Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 1012.