825

Kuppeldach – Kuppelung

Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Kuppel'

Tambour, 35 m Stichhöhe und 110 m Gesamthöhe; der Invalidendom zu Paris, von Jules Hardouin Mansart

(1645–1708), mit 24 m Spannweite, etwa 10 m Stichhöhe, wobei wie bei allen genannten Kirchen nur die

innere Kuppelwölbung in Betracht gezogen wurde, und 105 m Gesamthöhe der äußern Holzkuppel; die

Frauenkirche zu Dresden, von G. Bahr 1726 begonnen, mit 22 m Spannweite,

10,7 m Stichhöhe, 83 m Gesamthöhe; die Karlskirche zu Wien, von

J. B. Fischer von Erlach 1716–37, oval, mit 16,5–23 m Stichweite; die K.

der Befreiungshalle zu Kelheim in Bayern, von Klenze (1842–63), mit 30 m Spannweite und

41,5 m Scheitelhöhe; die aus Eisen und Glas konstruierte K. des

Reichstagsgebäudes in Berlin, von Wallot, und des Reichsgerichtsgebäudes in Leipzig, des

Verwaltungsgebäudes in Chicago u. s. w.

Die innere Fläche der K. wurde im Altertum durch vertiefte Kassetten (s. d.), im

Zeitalter der byzant. Baukunst mit Mosaikgemälden auf Goldgrund und im Zeitalter der Renaissance mit

figürlichen Gemälden in reichster Weise geschmückt. Eine besondere Art von K., welchen auch die Kugel

zu Grunde gelegt ist, bilden die Chor- und

Nischengewölbe, welche aus der Hälfte oder dem kleinern Teil einer

K. oder halben Hohlkugel bestehen. Während bei dem Kuppelgewölbe der größte Kugelkreis innerlich

tangential an die Umfassungsmauern des Raums sich anschließt, treten noch andere Kuppelgewölbe auf,

bei welchen der größte Kugelkreis durch die Ecken des Raums geht, wodurch die Pendentifs wegfallen. Ein

solches Gewölbe nennt man Hängekuppel oder

Kugelgewölbe; es kann über jedem beliebigen Grundriß angeordnet

werden. Legt man zwischen die Pendentifs einer K. und einer flachen Hängekuppel ein trennendes Gesims,

so entsteht die Flachkuppel, wobei das eigentliche Gewölbe nur ein

Kugelabschnitt ist. – Vgl. Schwedler, die Konstruktion der Kuppeldächer (2. Aufl., Berl. 1877).

Kuppelei (lat. lenocinium) betreibt derjenige,

welcher durch seine Vermittelung oder durch Gewährung und Verschaffung von Gelegenheit der

Unzucht (s. d.) Vorschub leistet. Sie wird strafbar dadurch, daß entweder

gewohnheitsmäßig oder aus Eigennutz gekuppelt wird (§. 180 des Deutschen Strafgesetzbuchs; Strafe:

Gefängnis bis zu fünf Jahren, Ehrverlust und Zulässigkeit von Polizeiaufsicht fakultativ), oder daß

hinterlistige Kunstgriffe angewendet werden oder der Schuldige zu den Personen, mit welchen Unzucht

getrieben ist, in dem Verhältnis von Eltern zu Kindern, von Vormündern zu Pflegebefohlenen, von

Geistlichen, Lehrern oder Erziehern steht: schwere K. (§.181; Strafe:

Zuchthaus bis zu fünf Jahren, sonst wie oben). Auch der geschlechtliche Verkehr zwischen Verlobten fällt

unter den Begriff der Unzucht, und zwar auch da, wo abweichende lokale Anschauungen und Sitten in

Geltung sind. Das Reichsgericht hat deshalb in stehender Rechtsprechung die Zuchthausstrafe wegen

schwerer K. für gerechtfertigt gehalten, wenn Eltern dem fleischlichen Verkehr ihres Kindes mit dessen

Verlobten Vorschub leisteten. Angenommen ist in der Rechtsprechung der höchsten Gerichte ein

Vorschubleisten bei dem Vermieten von Wohnungen an Prostituierte, wenn die Wohnung zu Zwecken der

Unzucht benutzt werden soll, nicht aber bei dem bloßen Vermieten ohne jenen Zweck; ferner wenn ein

Dienstmann gegen Entgelt einen Fremden zu einer öffentlichen Person führt; auch ↔ in

dem Verhalten eines Zuhälters (Louis), welcher gewohnheitsmäßig oder aus Eigennutz die Dirnen, zu denen

er sich hält, bei ihren öffentlichen Ausgängen begleitet und ihren Verkehr mit Männern vermittelt, indem er

sie auf solche aufmerksam macht. Auch die Unterhaltung einer polizeilich geduldeten Bordellwirtschaft ist

nach der Annahme des Reichsgerichts als K. strafbar, denn die K. ist ein selbständiges Delikt und völlig

unabhängig von der Strafbarkeit der begünstigten Unzucht.

Das Österr. Strafgesetz von 1852 straft als Verbrechen mit schwerem Kerker bis zu fünf Jahren die dem

Deutschen Strafgefetz in §. 181 ähnlichen Fälle (§§. 132, 133), und als Übertretung mit strengem Arrest

(§§. 512–515) die Beherbergung von Schanddirnen, die gewerbsmäßige Zuführung solcher Personen, den

sonstigen Unterhändler und den kupplerischen Gast- und Schenkwirt. Der Österr. Strafgesetzentwurf von

1889 straft die Verkuppelung von Prostituierten, wenn dabei polizeilichen Anordnungen zuwidergehandelt

wird (und umgeht damit die im deutschen Recht entstehenden Schwierigkeiten), die Verkuppelung züchtiger

Frauenspersonen, die Verführung solcher durch hinterlistige Kunstgriffe, die K. im Autoritätsverhältnis und

den sog. Mädchenhandel.

Kuppelstange, bei Dampfmaschinen eine meist wie die

Pleuelstange (s. d.) geformte, mit zwei Köpfen versehene Stange, die sich von

letzterer dadurch unterscheidet, daß sie nicht zur Änderung einer Bewegungsrichtung, sondern zur

Übertragung der nämlichen Bewegung auf einen zweiten Maschinenteil dient. Eine Anwendung der K. findet

z. B. bei Lokomotiven statt, wo dieselbe die rotierende Bewegung des direkt von der Kurbelstange

angetriebenen Laufrads auf ein zweites Laufrad übermittelt und die Bewegung des letztern daher von der

der erstern abhängig macht.

Kuppelung, Maschinenelemente, die dazu dienen, zwei Wellen an ihren Enden

derart miteinander zu verbinden, daß die drehende Bewegung der einen auf die andere übertragen wird. Die

K. lassen sich einteilen in feste, bewegliche und lösbare oder Ausrückkuppelungen.

Die einfachste feste K. ist die Muffenkuppelung, welche aus einer

über die Enden zweier aneinander stoßenden Wellen geschobenen und mit diesen mittels Längskeils

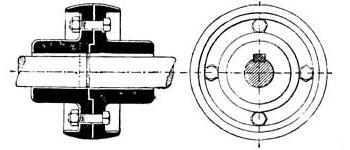

verbundenen Muffe besteht. Praktischer ist die Scheibenkuppelung,

wie die nachstehenden Fig. 1 u. 2 eine solche zeigen.

Figur 1, 2:

Hier ist auf jedem Wellenende eine Scheibe aufgekeilt, und beide werden durch Schrauben miteinander

verbunden. Während die Scheibenkuppelung in senkrechter Richtung zur Wellenachse geteilt ist, geht die

Teilung bei der Schalenkuppelung in gleicher Richtung mit der

Wellenachse. In neuerer Zeit wird sehr viel die in Fig. 3–5 dargestellte

Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 826.

Artikel, die man unter K vermißt, sind unter C aufzusuchen.