1067

Zwischenvorhang – Zwölf Tafeln

Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Zwischenurteil'

über den Grund des Anspruchs, z.B. darüber entscheidet, daß der Kläger einen Anspruch auf Schadenersatz hat, während noch unentschieden bleibt, wie

hoch der Schaden ist. Dieses Z. wird rechtskräftig, wenn es nicht für sich durch ein Rechtsmittel angegriffen wird (Deutsche Civilprozeßordnung §. 276 und

Österr. Civilprozeßordnung §. 393). (S. auch Interlokut.)

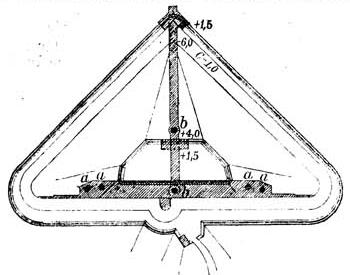

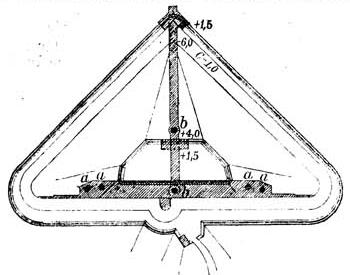

Textfigur:

Zwischenwerke, sturmfreie Infanterieposten zwischen den Forts einer modernen Fortfestung; sie dienen zur taktischen Sicherung

größerer Intervalle, sollen also die Stellungen im Zwischenfeld namentlich durch flankierende Wirkung unterstützen. Ältere Z. haben meist den Grundriß der

Halbredoute, neuere Dreiecksform (s. vorstehende Figur). Neben der Infanterie (halbe Kompagnien) erhalten sie meist nur Schnellfeuergeschütze (in

Senkpanzern, a der Figur); in einzelnen Fällen, z.B. in Bukarest, wurden auch schwere Geschützpanzer in ihnen aufgestellt. Notwendig sind stets gepanzerte

Beobachtungsstände (b der Figur).

Zwischenzahnlaute, s. Laut.

Zwischenzolllinie, die im Innern eines Staatsgebietes errichtete Zolllinie, bei deren Überschreitung ein

Binnenzoll (s. d.) erhoben wird. Eine solche bestand bis 1851 zwischen den österr. und ungar. Provinzen des damaligen Kaisertums

Österreich.

Zwiselalp (Zwieselalpe), s. Gosau.

Zwittau, slaw. Svitava, Stadt in der österr. Bezirkshauptmannschaft Mährisch-Trübau in

Mähren, auf einem Plateau des böhm.-mähr. Scheidegebirges, an der Zwittawa, der Linie Wien-Brünn-Prag-Bodenbach der Österr.-Ungar. Staatsbahn und der

Lokalbahn Z.-Politschka (21 km), Sitz eines Bezirksgerichts (154,22 qkm, 24445 E.) und Steueramtes, hat (1890) 1647, als

Gemeinde 7787 meist deutsche E., fünf Kirchen, darunter die schöne neue Marienkirche und die neue St. Josefkirche der Redemptoristen,

Landesoberrealschule, zwei Bürgerschulen, eine k. k. Webefachschule, Volksbibliothek, davor ein Brunnen (von Donndorf), Gasanstalt, elektrische Centrale,

ein 1886 erbautes Armen- und Waisenhaus, Krankenhaus; Baumwollspinnerei, Baumwoll-, Barchent-, Leinen-, Tuch- und Juteweberei, Stärkesirup- und k. k.

Tabakfabrik, zwei Dampfsägewerke, Flachs- und Getreidehandel.

Zwittermünzen (frz. médailles hybrides), Münzen, die zwei nicht zusammengehörige

Gepräge in sich vereinigen. ↔

Zwölf, neben der Zehn als der Grundzahl unsers dekadischen Systems ebenfalls eine besonders ausgezeichnete Zahl, weil sie sich

leicht in zwei, drei, vier oder sechs Teile zerlegen läßt, was bei der Zehn nicht der Fall ist. (S. Duodecimalsystem.)

Zwölfender, Zwölfer, ein Edelhirsch, dessen Geweih im Normalzustande an jeder Stange

sechs Enden (Aug-, Eis-, Mittelsprosse und dreiendige Krone) trägt. (S. Geweih, Fig. 7.)

Zwölffeder (Alucita hexadactyla L.; s. Tafel:

Schmetterlinge II, Fig. 12), ein bis 16 mm klafternder, zur Familie der Federmotten oder Geistchen

gehörender zierlicher Schmetterling, der seine Flügel, von denen jeder sechsteilig ist, in der Ruhe nach Art der Spanner hält. Das zarte, graubraune Tierchen

fliegt im Mai, seine Raupe lebt an den Blütenknospen des Geißblattes.

Zwölf Götter, eine wohl ursprünglich nur in Rücksicht auf die Bedeutung der Zahl 12 als Grundzahl des aus Babylonien

stammenden Zahlensystems gebildete Zusammenstellung von Gottheiten, deren einzelne Glieder eben deshalb anfänglich nicht ganz fest bestimmt waren.

Die älteste Spur dieser Vorstellung findet sich im Homerischen Hymnus auf Hermes, da dieser als Opferherold das Fleisch des Opfertieres in 12 Teile zerlegt.

Der erste Altar wurde ihnen, soviel bekannt, von dem jüngern Pisistratus, dem Sohne des Hippias, auf dem Markte von Athen errichtet, doch sollten der Sage

nach schon Deukalion, Herakles, Jason oder die Söhne des Phrixos Zwölf-Götter-Altäre und -Kulte geweiht haben. Später waren solche zu Megara, Thelpusa,

in einigen Städten Kleinasiens, in Leontini und besonders zu Rom auf dem Forum, wo 12 vergoldete Bildsäulen in einer Halle beim Aufgang vom Forum nach

dem Kapitol aufgestellt waren. Die Z. G. galten als Schwurgötter und sollten als Schiedsrichter in dem Streite zwischen Athena und Poseidon sowie zwischen

letzterm und Ares aufgetreten sein. In Athen bestand die Gruppe wahrscheinlich aus Zeus, Hera, Poseidon, Demeter, Hephaistos, Athena, Apollon, Artemis,

Ares, Aphrodite, Hermes und Hestia; wenigstens fand diese Zusammenstellung in Rom, wo sie Consentes dii (die

vereinigten Götter) hießen, und dem übrigen Italien Verbreitung, auch wurde dieselbe zu den 12 Monaten in Beziehung gesetzt. Erhalten ist mit den Bildern

dieser Götter, außer einem im Kerameikos zu Athen gefundenen Bruchstück, besonders die sog. Ara Borghese und ein Gemälde zu Pompeji. – Vgl. Chr.

Petersen, Das Zwölfgöttersystem der Griechen und Römer (Hamb. 1853 u. 1867); E. von Schmidt, Die Z. G. Der Griechen (Jena 1859).

Zwölf Nächte oder die Zwölften, auch Rauchnächte,

die durch mancherlei abergläubische Vorstellungen und Bräuche auch als Lostage (s. d.) ausgezeichnete Zeit von Weihnachten bis

Dreikönigstag (25. Dez. bis 6. Jan.). Sie ging dem großen Julfest der Germanen voran und war namentlich dem Sturm- und Totengott geweiht. (S. auch

Klöpfelnächte.)

Zwölf Tafeln (Lex duodecim tabularum). Die Willkür, mit der die Konsuln gegen die Plebejer

ver-

Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 1068.