737

Apis (Biene) – Apocynum

Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Apis (Stier)'

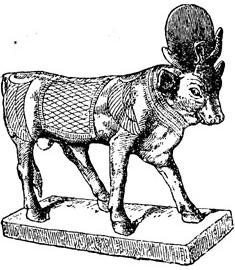

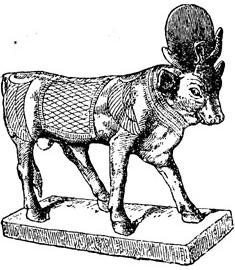

Textfigur:

und hielt ihn für eine «Wiederholung» des Ptah. In der spätern Theologie, die alle Götter als Sonnengötter miteinander identifizierte, wird der A. auch als «das beseelte

Bild des Osiris» (Plutarch) aufgefaßt. Die Ägypter stellen ihn als schwarzen Stier dar; vorn an der Stirn trägt er einen dreieckigen weißen Fleck; der untere Teil des Halses,

der Bauch, die Beine und das Schwanzende sind weiß. Um den Hals trägt er eine Kette, auf dem Rücken eine Decke. Auf dem Nacken hat er als Abzeichen die geflügelte

Sonne, oder einen Geier mit ausgebreiteten Flügeln; dieselben Merkmale finden sich auch auf dem Hinterkörper. Hierzu stimmt im wesentlichen die Schilderung, die

Herodot vom A. entwirft. Als Tier des Sonnengottes wurde der A. auch mit der Sonnenscheibe, an der sich vorn eine Schlange emporreckt, dargestellt (s. vorstehende

Figur). Wie der Mensch, wurde nach ägypt. Glauben auch das heilige Tier nach seinem Tode eins mit Osiris; wie man den verstorbenen Menschen als Osiris bezeichnet,

so heißt deshalb auch der tote A.: Osiris-Apis, ägypt. Osar-Apis (Sarapis, s. d.). Die verstorbenen Apisstiere

wurden seit der 18. Dynastie in einer bei Sakkara belegenen Gruft, dem sog. Serapeum (s. d.), beigesetzt.

Apistie (grch.), Unglaube, Mißtrauen.

Apitz (eigentlich Ludwig), natürlicher Sohn des Landgrafen

Albrecht (s. d.) des Entarteten.

Apĭum L.,

Sellerie, Pflanzengattung aus der Familie der Umbelliferen (s.d.) mit 14 über die ganze Erde verbreiteten

Arten. Es sind einjährige oder perennierende Kräuter mit gefurchten, ästigen Stengeln, fiederlappigen Blättern und kleinen, grünlichweißen, in hüllenlose Döldchen

gestellten Blüten. Die bekannteste Art ist der gewöhnliche Sellerie, auch Eppich oder

Mark genannt, A. graveolens L., der sich fast in

ganz Europa auf salzhaltigem Boden und am Meeresstrande wild wachsend findet, außerdem aber der Wurzel halber fast überall angebaut wird

(s. Sellerie und Tafel: Gemüse III, Fig. 7, 8, und

IV, Fig. 11). Die Wurzel war früher als Radix Apii

offizinell. Im alten Griechenland wurden aus den Blättern des Sellerie Kränze als Schmuck für Gräber und als Preise für die Sieger in den öffentlichen Spielen gewunden.

Aplanātisch (grch.), nicht abweichend. Aplanatische Linsen,

s. Linse (Optik).

Aplerbeck, Dorf im Kreis Hörde des preuß. Reg.-Bez. Arnsberg, an der Emscher und der Linie Ruhrort-Essen-Dortmund- Holzwickede der

Preuß. Staatsbahnen, hat (1890) 6225 E., Post, Telegraph, alte (10. Jahrh.) nicht mehr benutzte und neue (1869) got. evang., sowie roman. kath. (1888) Kirche, evang.

höhere Bürger- und Mädchenschule, konfessionell getrennte Volksschulen, Wasserleitung von Dortmund, ↔ Gasbeleuchtung, Sparkasse, Kohlenzeche

(Produktion 1889: 111537 t Steinkohlen und 1026 t Eisenstein), Hochöfen (Kommanditgesellschaft), Walzwerk (der Dortmunder Union gehörig). Die beiden Missionare

«Ewaldsbrüder» sollen im J. 750 hier erschlagen worden sein.

Aplomb (frz., spr. aplóng), eigentlich das Lotrechtsein, dann Sicherheit, sichere Haltung.

Apnoë (grch., Atemlosigkeit), derjenige Zustand, bei welchem keine Atembewegungen

gemacht werden, weil das Blut Überfluß an Sauerstoff hat, findet sich normalerweise während der Zeit des intra-uterinen Lebens und ist später nur auf künstlichem

Wege hervorzubringen.

Apo, Vulkan auf der zur Gruppe der Philippinen in Ostasien gehörigen Insel Mindanao, ist 2686 m hoch. Der Durchmesser des Kraters

beträgt etwa 500 m. In einer Höhe von 2000 m befinden sich die ersten Schwefelquellen.

Apobāten (grch.), bei den altgriech. Wagenkämpfen Bezeichnung für Wettkämpfer, die, neben dem Wagenlenker stehend,

von dem rennenden Wagen herab und wieder hinaufsprangen. Diese Art des Wettkampfes hatte sich später nur in Athen (an den Panathenäen) und in Böotien erhalten.

A poco a poco (ital., d. i. allmählich, nach und nach), in der Musik, der Vortragsbezeichnung

forte, piano, crescendo,

decrescendo u.a. beigesetzt: allmählich an Tonstärke zu- oder abnehmend.

Apocrisiarĭus (grch. Apokrisiarios) hieß seit dem 4. Jahrh. ein außerordentlicher

oder auch beständiger Abgesandter bedeutender Bischöfe am Hof in Konstantinopel, insbesondere der päpstl. Legat in Byzanz. Am fränk. Hofe war A. der Titel für den

obersten Geistlichen, dessen Stellung etwa der des spätern Großalmoseniers entsprach (s. Almosenier). Doch hatte der A. durch die Oberaufsicht

über die Hofkanzlei auch Einfluß auf die Staatsgeschäfte.

Apocynacēen, Pflanzenfamilie ans der Ordnung der Contorten (s. d.) mit gegen 900 meist in

tropischen und subtropischen, weniger in den gemäßigten Zonen vorkommenden Arten; Bäume, Sträucher oder krautartige Gewächse mit ganzrandigen, nicht selten

immergrünen Blättern und regelmäßig gebauten oft lebhaft gefärbten Blüten; letztere stehen meist in rispenförmigen Blütenständen, seltener einzeln in den

Blattwirteln, haben einen fünfspaltigen Kelch, eine fünfspaltige Blumenkrone, die öfters mit einer zottigen Nebenkrone versehen ist, und fünf in die Kronenröhre

eingeschlossene Staubgefäße. Der Fruchtknoten ist oberständig und meist mit nur einem Griffel versehen, die Frucht ist eine Beere, Steinfrucht oder Kapsel. Die A.

enthalten zumeist einen scharfen, oft stark giftigen Milchsaft.

Apocynum L., Pflanzengattung aus der Familie der

Apocynaceen (s. d.) mit nur fünf Arten: drei in Südeuropa und dem gemäßigten Asien, die beiden andern in Nordamerika; perennierende

krautartige Gewächse oder Halbkräuter mit kleinen, aber schön gefärbten zu trugdoldenartigen Inflorescenzen vereinigten Blüten. Fast alle Teile enthalten einen mehr

oder minder giftigen Milchsaft. Einige Arten werden als Zierpflanzen gezogen, besonders die beiden amerikanischen

A. androsaemifolium L. mit rötlichweißen Blüten,

A. cannabinum L. mit grünlichgelben Blüten, sowie die südeurop. Art

A. venetum L. mit rosenroten Blüten. Sie gedeihen im freien Lande, verlangen aber

eine leichte, milde,

Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 738.