Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Seeminen'

zwei Reihen gezeichnet; dabei bedeuten die Punkte Stoßminen, die Kreuze Beobachtungsminen. Früher legte man die Minen vielfach auf den Grund, wozu bedeutende

Ladungen erforderlich waren, jetzt werden sie auf 2–4 m unter Wasser gelegt; die hohlen Kesselblechgefäße werden nur zu einem Drittel ihres Raumgehalts mit der

meist 50 kg betragenden Schießwollladung gefüllt, haben deshalb genügenden Auftrieb, um so hoch zu schwimmen, als ihnen ihr Ankertau, das einen schweren eisernen

Schildanker trägt, gestattet. Besonders sinnreich ist die Art der Zündung. Auf der Oberfläche der S. sitzen fünf durch Bleikappen geschützte geschlossene

Glasgefäße, Schwefelsäure enthaltend. Beim Anstoß eines Schiffs biegen sich die Schutzkappen und zerbrechen die Gläser, die Flüssigkeit ergießt sich auf ein

darunter befindliches Trockenelement aus Zinkkohlenplatten; der hierdurch erregte elektrische Strom bringt einen dünnen Platindraht innerhalb einer explosiven

Zündmasse zum Glühen, und dadurch erfolgt die Sprengung. (S. Tafel: Torpedos und Seeminen, Fig. 2:

Unterseeische Minenexplosion.) Da man in den Stromkreis ein langes sog. Sicherheitskabel eingeschaltet hat, ist man in der Lage, das Hantieren mit den S. dadurch

unschädlich zu machen, daß man den Stromkreis des Kabels so lange unterbrochen hält, bis die Mine fertig verankert ist; erst dann erfolgt auf gehörige Entfernung

von der Mine das Zusammensplissen des Sicherheitskabels, das an einem kleinern Eisen dann ebenfalls auf den Meeresboden versenkt wird. Will man die Minensperre

wieder entfernen, so holt man erst die Sicherheitskabel wieder in die Höhe, unterbricht den Stromkreis durch Zerteilen desselben und kann dann wieder ohne Gefahr

die Mine selbst aufnehmen. Das Legen der Minen erfolgt durch Minenruderjollen oder kleine Dampfboote, die die Mine in Schlepp nehmen und an ihrem durch

Markierungsbojen bestimmten Platz verankern, nachdem sie die S. von dem als schwimmendes Depot dienenden Minenprahm empfangen

haben, der hinter der Sperre verankert liegt. Ein Teil der Minensperre muß das Passieren der eigenen Schiffe gestatten können. Diese sog. Ausfallslücke wird durch

Beobachtungsminen ausgefüllt; diese haben im Gefäß selbst keine Minengläser und Elemente, vielmehr geht der Stromkreis von der Mine mittels Kabels an Land bis zur

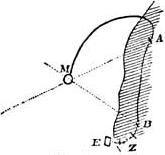

ersten Beobachtungsstation A, ist dort durch einen Schlüssel S unterbrochen, der nur geschlossen wird, wenn der Beobachter den Feind in Richtung der S. sieht;

dann läuft das Kabel zur zweiten Beobachtungsstation B, wo in gleicher Weise der Strom geschlossen wird, wenn dort der Feind in Linie der Mine sich zeigt; am

letzten Teil des Stromkreises liegt die Zündbatterie Z, deren äußerer Pol mit einer Erdplatte E verbunden ist. Die Mine selbst wirkt dabei als zweite Erdplatte.

Das einfache Schema des Stromkreises stellt Abbildung 2 dar. Nur wenn beide Beobachter das feindliche Schiff in Richtung der

Mine sehen, ist der Stromkreis geschlossen; dann aber muß auch das Schiff gerade über der explodierenden Seemine sein. Die Sicherheit in der Beobachtung wird

erreicht mit Hilfe des Siemensschen Distanzmessers, bei dem die Bewegungen des Fernrohrs des Beobachters A (s. Fig. 2) auf elektrischem Wege auf ein Reißbrett,

das gleichfalls ein Fernrohr trägt, dem Beobachter B übermittelt werden, so daß dieser auf der Karte stets den Schnittpunkt M der Visierlinien sieht und dem

entsprechend die Minen zünden kann durch besondern ↔ Stromschluß. Andere Beobachtungsminen tragen den Mathiesonschen Stromschließer, durch den

diese S., wenn nötig, gewissermaßen in selbständige Stoßminen verwandelt werden, ein Vorteil vor den obengenannten, da bei Nacht und Nebel keine Beobachtungen

möglich sind.

Figur: 2.

Eine Abart der Stoßminen sind die Streuminen, die so eingerichtet sind, daß sie erst nach einer bestimmten Zeit von selbst

wirksam werden und ihre Wirksamkeit nach einer beliebig festzusetzenden Periode selbständig wieder abstellen. Die Streuminen werden von sog. Streuminendampfern

durch besondere Einrichtungen vor feindliche Häfen oder in bestimmte Stellen eines Fahrwassers gelegt und werden im Kriegsfall in flachen Meeren mit wenig

Strömung, wie der Ostsee, eine Rolle spielen.

Eine Abart der Beobachtungsminen sind die Konterminen, S. mit sehr großer Schießwollladung, bis zu 250 kg, die durch flache

Boote möglichst nahe einer feindlichen Minensperre gebracht und dann auf elektrischem Wege entzündet werden, wobei sie alle im Umkreis von 50 m liegenden

Stoßminen u.s.w. zerstören und so eine Bresche in die Minensperre schlagen, die dem Angreifer das Passieren gestattet. Auch mit Booten oder großen Prähmen hat man

die feindlichen Minensperren zu breschieren versucht, wobei jedenfalls das Resultat gewonnen ist, daß jede Minensperre ihrerseits des Schutzes von Küstenforts und

Wachtschiffen und -Booten bedarf, um nicht unwirksam gemacht zu werden.

Seemüller, Joseph, Germanist, geb. 15. Okt. 1855 zu Währing bei Wien, studierte in Wien und Straßburg, wurde 1879 Privatdocent der

deutschen Sprache und Litteratur in Wien, war seit 1881 zugleich Gymnasialprofessor, bis er 1890 an die Universität Innsbruck berufen wurde. S. gab Willirams

«Paraphrase des Hohen Liedes» (Straßb. 1878), einen österr. Satiriker des 13. Jahrh., den sog. «Seifried Helbling» (Halle 1886), dann Ottokars große österr.

Reimchronik (Hannov. 1890–92) kritisch und erklärend heraus. Seine «Wiltener Gründungssage» (Innsbr. 1895) ist eine Quellenstudie. In einer Reihe pädagogischer

Schriften («Die Sprachvorstellungen als Gegenstand des deutschen Unterrichts», Wien 1885; «Zur Methodik des deutschen Unterrichts», ebd. 1885; «Der deutsche

Sprachunterricht am Obergymnasium», ebd. 1888 u.a.) hat er zuerst Ergebnisse der Steinthal-Paulschen Sprachbetrachtung für den Schulunterricht verwertet.

Seen, in natürliche Eintiefungen des Festlandes eingeschlossene größere Wasseransammlungen. Der Sprachgebrauch ist aber in Unterscheidung

zwischen S. und kleinern, oft künstlich erzeugten Wasserbecken (Teichen, Weihern) schwankend. Einige S. werden sogar «Meer» genannt, z.B. Kaspisches, Totes,

Schwäbisches Meer (Bodensee). Mit Ausnahme des tropischen Afrikas sind die äquatorialen Gegenden der Erde im allgemeinen seearm, erst polwärts von 40° nördl. und

südl. Br. nimmt der Seereichtum zu, doch bedecken die S. überhaupt nur einen kleinen Teil der Erdoberfläche; auch in seereichen Ländern ist ihr Gesamtareal

verhältnismäßig gering. Am seereichsten sind Finland, Schweden und Maine in den Vereinigten Staaten, wo die S. 11, 8,4 und

Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 798.