Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Zelle'

Anmerkung: Fortsetzung von [Die Pflanzenzelle.]

Figur 9: Zelle mit verzweigten Tüpfelkanälen.

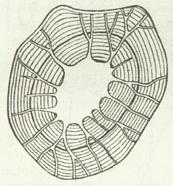

Figur 8: Tüpfelzelle.

den Pflanzenteile. Die Verholzung der Zellmembran

wird durch Gelbfärbung mit schwefelsaurem Anilin, Rotfärbung mit Phoroglucin (Anmerkung des Editors: richtig: Phloroglucin) und

Salzsäure, Grün- oder Blaufärbung mit Phenol und Salzsäure nachgewiesen; verholzte

Zellmembranen können fast in allen Gewebearten der Pflanzen auftreten, sind jedoch

nur für die Elemente des Holzkörpers (s. Holz)

besonders charakteristisch. Als Verschleimung der Zellhaut wird der Vorgang bezeichnet,

bei welchem dieselbe in einen stark quellungsfähigen Zustand übergeht, wie es in den

Oberhautzellen mancher Samen, z. B. von Plantago Psyllium,

der Quitte u. a., der Fall ist; auch die Haargebilde vieler Laubknospen zeichnen sich

durch Schleimbildung in der Zellhaut aus. Verwandt mit der Verschleimung ist die

Gummibildung, welche in Wunden von Laubhölzern und

andern Krankheitserscheinungen derselben (s. Gummifluß)

eintritt. Die Gallertscheiden mancher Algen,

besonders der Konjugaten, sind durch die Eigenschaft ausgezeichnet, Niederschläge in

sich aufzuspeichern und dann dieselben unter starker Quellung abzustoßen.

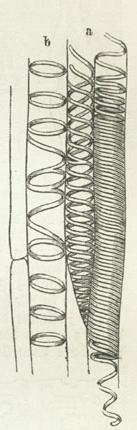

Figur 11: Ring- (b) und spiralförmige (a) Wandverdickung.

Figur 10: Leiterförmige Verdickung.

Während im jugendlichen Zustand die Zellhaut überall gleiche Dicke und glatte Oberfläche

zeigt, treten bei weiterer Entwickelung in ihr Verdickungen

auf, welche teils nach außen gerichtet sind, teils in den Innenraum der Z. vorragen. Die dabei

unverdickt bleibenden Stellen werden als Tüpfel (Fig. 8)

oder, falls dieselben völlig aufgelöst werden, als Poren bezeichnet. Wenn die Zellhaut sich

stark verdickt, so bilden die verdünnten Stellen enge Kanäle (Tüpfelkanäle),

die sich auch im Innern der Zellwand verzweigen können (Fig. 9). Die auf der Außenseite der

Membran auftretenden Verdickungen können sich nur bei Zellen bilden, welche teilweise oder ganz

isoliert sind, und erscheinen daher besonders auf Oberhautzellen als höckerartige Vorsprünge

od. auf Pollenzellen von Blütenpflanzen (s. Pollen)

sowie Sporenzellen der Kryptogamen in Form von Stacheln, Warzen und Leisten mit mannigfaltigster

Ausbildung. Sehr wichtig für die Unterscheidung der verschiedenen Zell- u. Gewebeformen sind

die auf der Innenseite der Zellhaut entstehenden Wandverdickungen. Diese können zunächst allseitig

den ganzen Umfang der Zellhaut besetzen oder nur auf eine bestimmte Partie des Zellumfanges

beschränkt sein (exzentrische Wandverdickung). Beschränkt sich die Verdickung nur auf die

Kanten, in denen mehrere Zellen zusammenstoßen, so entsteht die für das

Kollenchym (s. d.) charakteristische

Verdickungsform. Verdickungen, welche zu der Längsrichtung der Zellwand quer aufgelagert werden,

heißen im allgemeinen leiter- oder

leistenförmig (Fig. 10); die Leisten können sich auch als

gesonderte Ringe (ringförmige Wandverdickung, Fig. 11 b)

oder kontinuierliche Schraubenbänder

↔

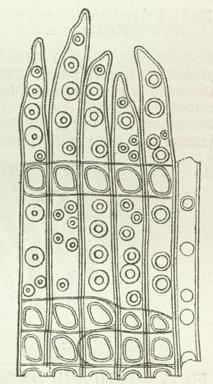

Figur 13: Zellen mit behöften Tüpfeln (aus Kiefernholz).

(spiralförmige Wandverdickung, Fig. 11 a) oder als feine

Netze ausbilden. Nicht selten werden auch unregelmäßig gestellte, zapfenartig in das Innere der

Zellen vorspringende Verdickungen (s. Gefäße)

gebildet. Die Tüpfel können entweder als rundlicher oder spaltenförmiger Kanal

(einfache Tüpfel) die Zellwand durchsetzen, oder sie

erzeugen eine linsenförmige, zwischen zwei benachbarten Zellen liegende Erweiterung, den

sogen. Tüpfelhof (Fig. 12), welcher nach beiden Seiten

durch einen engen Kanal mit dem Innenraum der beiden Zellen in Verbindung steht und im

mittlern Teil durch die Unverdickt gebliebene Zellhaut, die Tüpfelschließhaut

(Fig. 12 B), geschlossen bleibt. Letztere wird beim Präparieren leicht abgerissen und fehlt

daher auf dem in Fig. 12 C dargestellten Querschnitt. In der Flächenansicht erscheint der

Tüpfelhof (Fig. 13) als äußerer, größerer Kreis, der enge Kanal als kleiner, innerer Kreis

oder als Spalte. Die Hoftüpfel entstehen an den Kambiumzellen als Zellwandverdünnungen von

rundlicher Gestalt (Primordialtüpfel), auf deren Mitte

sich ein verdickter Teil, der Torus, ausbildet, während die Wandung des Hofs als Ringwulst im

Umkreis der Zellwandverdünnung angelegt wird. Gewisse Elemente der Gefäßbündel (Tracheen und

Tracheiden, s. Gefäßbündel) sind durch

den Besitz von gehöften Tüpfeln sehr ausgezeichnet, das Holz der Koniferen besteht fast

ausschließlich aus derartigen Zellen. Die Funktion der Hoftüpfel scheint die einer Art von

Sicherheitsventil zum Ausgleich von Druckdifferenzen zwischen dem Inhalt benachbarter

Tüpfelzellen zu sein. Wirklich offene Poren kommen zunächst in

den Siebröhren (s. d.) vor, deren Quer- und Seitenwandungen von feinen Kanälen

durchsetzt

Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 860.