Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Zelle'

Anmerkung: Fortsetzung von [Die Pflanzenzelle.]

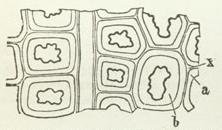

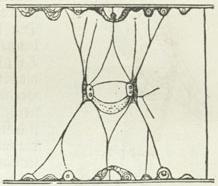

Figur 14: Holzzellen mit den Schichten der Membran x, a, b.

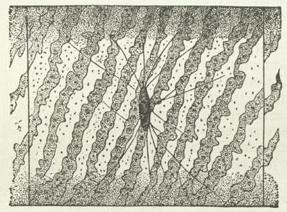

Figur 15: Einzelne Zelle von Spirogyra majuscula im Ruhezustand.

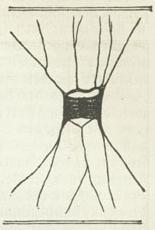

Figur 16: Spirogyrazelle mit Zellkern, dessen Kernplatte sich spaltet.

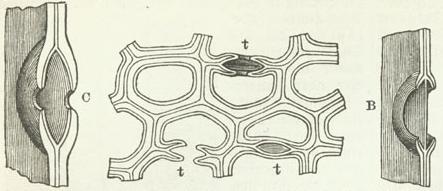

Figur 12: Zellen mit durchschnittenen behöften Tüpfeln tt; B Schrägansicht eines Tüpfelhofs mit Schließhaut, C desgl. ohne Schließhaut.

werden, um auf diese Weise eine direkte Verbindung zwischen den Plasmakörpern

übereinander liegender Siebröhrenglieder zu ermöglichen. Auch an den Zellhäuten

von Endospermzellen, von Rinden- und Markparenchymzellen sind offene, durch

feine Plasmafäden ausgefüllte Poren sehr verbreitet, so daß sämtliche Zellen

des Parenchyms durch ihr Plasma miteinander in Wechselwirkung zu treten vermögen.

Die Zellhaut der Pflanzen läßt bei stärkerer Verdickung in der Regel mehrere

optisch deutlich unterscheidbare Lamellen erkennen, von welchen die innerste

(Fig. 14 bei b) als tertiäre Membran oder

Innenhaut, die zwischen zwei benachbarten Zellen liegende Haut (Fig. 14 bei x)

als primäre Membran oder

Mittellamelle, die zwischen beiden liegende

(Fig. 14 bei a) als sekundäre Schicht

bezeichnet zu werden pflegt. Die Mittellamelle besteht ihrerseits wieder aus

drei Platten, von welchen die mittelste, die sogen.

Intercellularsubstanz, sich bei Behandlung mit

heißer Salpetersäure und chlorsaurem Kali leicht auflöst; aus diesem Grunde kann

man mittels dieser Reagenzien kleine Holzstücke leicht in ihre einzelnen histologischen

Elemente spalten (Schulzesches Macerationsverfahren).

Außer den genannten Schichten läßt die Haut stärker verdickter Zellen auf dem Querschnitt

oft eine mehr oder weniger große Anzahl konzentrischer feiner Schichten von

verschiedener Brechbarkeit (Schichtung der Zellhaut)

sowie bei der Flächenansicht ein oder mehrere Systeme abwechselnd heller und dunkler

Linien (Streifung der Zellhaut) erkennen. Die

Schichtung wird durch ungleiches Quellungsvermögen der aufeinander folgenden Lamellen

↔

hervorgebracht, während die Streifung durch eine sehr feine Spiralverdickung der Wand

hervorgerufen zu werden scheint. Nimmt man mit Nägeli an, daß die Zellhaut aus

Micellen, d. h. aus Gruppen zusammengelagerter

Moleküle, besteht, welche sich mit Wasserhüllen von wechselnder Dicke zu umgeben

vermögen (Micellartheorie), so erklärt sich die

ungleiche Quellungsfähigkeit der Zellhautschichten durch die Annahme größerer oder

kleinerer Micellen, da bei gleichem Volumen zweier Membranteile die Wasserhüllen bei

kleinern Micellen mächtiger sein müssen als beim Vorhandensein größerer Micellen.

Nach Wiesner enthält die lebende Zellhaut stets Plasma und besteht aus einem netzartigen

Gerüst von kleinen plasmatischen Körnchen (Plasmatosomen),

die sich in Körnchen von Zellstoff (Dermatosomen)

verwandeln.

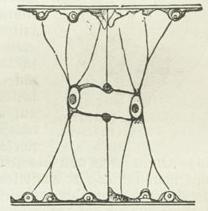

Figur 17: Spirogyrazelle mit zwei Zellkernanlagen, welche eben die Kernkörperchen ausbilden.

Figur 18: Spirogyrazelle mit fast vollendeter Scheidewand und geraden Verbindungsfäden der Zellkerne.

Die Entstehung der Zellhaut knüpft in der Regel an den Vorgang der

Kernbildung (s. oben) an, bei welchem in den Verbindungsfäden der Tochterkerne sich knötchenartige,

aus Eiweißsubstanz bestehende Verdickungen bilden, die dann eine aus Cellulose aufgebaute Zellplatte

herstellen. Der Vorgang läßt sich sehr deutlich an den Zellen von Spirogyra

(Fig. 15) beobachten, in welchen sich nach der Kernteilung (Fig. 16) die Verbindungsfäden bis zur

Berührung mit der Seitenwand der Mutterzelle ausbreiten und an dieser zunächst eine ringförmige

Verdickung (Fig. 17) erzeugen, welche allmählich nach innen fortschreitet (Fig. 18) u. schließlich

zu vollständiger Trennung der beiden Tochterzellen (Fig. 19) führt. In andern Fällen ist die

Wandbildung von der Teilung der Kerne mehr oder weniger unabhängig; beispielsweise fächert sich

in den Zellen von Cladophora der Zellraum nur durch Bildung

einer ringförmigen, allmählich zur Querwand heranwachsenden Zellstoffleiste ohne Teilnahme der

Kerne an der Membranbildung. Nackte Primordialzellen, wie z. B. zur Ruhe gelangte Schwärmsporen,

umkleiden sich

Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 861.