Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Zelle'

Anmerkung: Fortsetzung von [Die Pflanzenzelle.]

ihrer Haut, durch welche die Micellen derselben (s. oben) ihre Wasserhüllen mit einer

gewissen Kraft zu vergrößern bestrebt sind. Hierbei muß die Beweglichkeit derselben

abnehmen und ihre durch äußern Druck bewirkte Bewegung in den Micellarzwischenräumen

verlangsamt werden (Filtrationswiderstand). Tritt

ein quellungsfähiger Körper, wie die Zellhaut, zwischen Lösungen von verschiedener

Konzentration, so entstehen Bewegungen der Wasser- und Salzmoleküle

(Osmose), die bei einer rings geschlossenen Z.

mit fester Haut und osmotisch wirksamem Zellsaft eine Volumenzunahme der Z. und damit

einen Druck auf die Membran (Zellturgor) herbeiführen.

Im Gegensatz zu der leicht durchlässigen Zellhaut besitzt der Plasmakörper, welcher

seinerseits mit einer sehr feinen äußern und innern Plasmahaut umkleidet ist, die

Eigenschaft der Undurchlässigkeit (Impermeabilität)

und läßt selbst Farbstoffe, welche er in getötetem Zustand in sich aufzuspeichern

pflegt, in lebendem Zustand nicht oder nur in ganz verdünnter Lösung hindurch. Die

Größe des Zellturgors entspricht dem Druck mehrerer, unter Umständen bis 20 Atmosphären.

Durch Einlegen einer lebensthätigen Pflanzenzelle in die Lösung neutraler Alkalisalze

von bestimmter Konzentration läßt sich der Zellturgor aufheben, wobei sich der

Plasmakörper von der Zellmembran loslöst und sich unter Umständen zu einer vollkommenen

Kugel abrundet (Plasmolyse).

Unter den mechanischen Eigenschaften der Zellhaut kommt

besonders ihre Dehnbarkeit, Tragfähigkeit und absolute Festigkeit in Betracht, da nur vermöge

derselben die aus Zellen aufgebauten Organe den von außen wirkenden Zug- und Druckkräften

Widerstand zu leisten vermögen. Die Dehnbarkeit wird durch die größte Längenausdehnung

gemessen, welcher die betreffende Membran kurz vor dem Zerreißen fähig ist; sie beträgt

bei Bastzellen 1-1,5 Proz. der Gesamtlänge, bei Kollenchymzellen 1,5-2 Proz., bei den

Markparenchymzellen dagegen 12-20 Proz., bei den Markstrangzellen von Usnea sogar mehr

als 100 Proz. Der Tragmodul bezeichnet dasjenige in Kilogrammen ausgedrückte Gewicht, welches

ein Gewebestreifen von 1 qmm Querschnitt auszuhalten im stande ist, bevor er die Elastizitätsgrenze

erreicht, d. h. eine dauernde Verlängerung erfährt. Nach Versuchen von

Schwendener kommt die Tragfähigkeit der Bastzellen

(15-20 kg) der des Schmiedeeisens ungefähr gleich, die Kollenchymzellen haben dagegen

einen sehr viel kleinern Tragmodul. Die absolute Festigkeit, welche durch das zum Zerreißen

eines Gewebestreifens von 1 qmm Querschnitt erforderliche Gewicht gemessen wird, ist bei den

Bastzellen um die Hälfte geringer als bei den Metallen. Durch diese mechanischen Eigenschaften

wird im Verein mit bestimmten Bauprinzipien in der Anordnung der mechanisch bedeutsamen Gewebe,

d. h. des Bastes, des Kollenchyms und des Libriforms, welche zusammen als

Stereom oder Hartgewebe im Gegensatz zu dem Füllgewebe

oder Mestom bezeichnet werden, die Festigkeit der

Pflanzenorgane ähnlich wie durch das Skelett im Tierkörper bedingt. Im allgemeinen werden bei

Organen, die vorzugsweise Zugkräften ausgesetzt sind, wie Wurzeln, flutende Stengel,

herabhängende Fruchtstiele u. a., die Festigungselemente nach der Mitte des Organs zusammengedrängt,

während letztere bei Organen, die, wie die Pflanzenstengel und -Stämme, Druckkräften Widerstand

zu leisten haben, auf die Peripherie verlegt werden müssen.

Noch weit verwickeltere Vorgänge als in der

↔

Zellhaut spielen sich im Plasmakörper der Z. ab, so daß eine befriedigende mechanische Erklärung

zur Zeit unmöglich erscheint. Da das Plasma bei allen Lebensvorgängen der Pflanze, so vorzugsweise

bei den Reizbewegungen (s. Pflanzenbewegungen),

bei der Ernährung und dem Wachstum sowie der Fortpflanzung, das eigentliche Agens darstellt, so

müssen in erster Linie alle diese Vorgänge auf Lagenveränderungen und chemische Spaltungen der

Plasmamoleküle zurückgeführt werden. Sichtbare Bewegungen des Plasmas kommen in vielen Fällen vor,

und man unterscheidet hierbei: 1) die Schwärmbewegung der frei

lebenden Zellen mit den Schwärmsporen und Spermatozoen mit Hilfe feiner Wimpern; 2) die

Amöbenbewegung nackter Plasmakörper wie der Myxomyceten, deren

Plasmodien nach gewissen veränderlichen Richtungen Fortsätze aussenden, in welche die übrige Masse

einströmt; 3) die Strömung oder Zirkulation

des Plasmas in vielen Zellen, wie von Chara,

Nitella, in Haaren von Land- und Wasserpflanzen. Sie zeigt sich

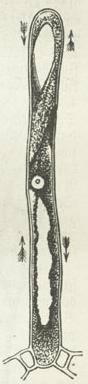

am deutlichsten, wenn ein Saftraum im Plasma vorhanden ist, der von einzelnen Plasmafäden durchzogen

wird (Fig. 21). Man beobachtet dabei eine an den kleinen Körnchen innerhalb des Plasmas deutlich

wahrnehmbare Strömung sowohl in den Plasmafäden als in dem wandständigen Plasmaschlauch, deren Bahn

netzartig nach verschiedener Richtung sich teilt. In Zellen mit einem nur wandständigen Plasmaschlauch

ohne verbindende Fäden kreist das Plasma bisweilen in einer einzigen geschlossenen Bahn in der Z.

herum (Rotation des Plasmas). Die Bewegung wird durch mechanische

und chemische Einwirkungen gehemmt und ist von der Temperatur sehr bemerklich abhängig. Auch die

Bewegungen der Chlorophyllkörper bei verschiedener Einwirkung des Lichts (s.

Chlorophyll) beruhen wie das Leben der Z.

überhaupt auf Lagenveränderung der Plasmamoleküle.

Figur 21: Strömung des Protoplasmas.

Daß alle Organismen aus Zellen und ihren Abscheidungen zusammengesetzt seien, ist erst am Ende der

30er Jahre dieses Jahrhunderts durch Schleiden für die Pflanzen, durch Schwann für die Tiere

festgestellt worden. Doch legte man in der ersten Zeit namentlich seitens der Botaniker das

Hauptgewicht auf die Zellwandung, während man seit Max Schultze (1861) das Plasma als das allein

Wesentliche erkannt hat. Vgl.

Schleiden, Grundzüge der Botanik (1. Aufl., Leipz. 1842, und in »Müllers Archiv« von 1838);

Schwann, Mikroskopische Untersuchungen über die Übereinstimmung in der Struktur und dem Wachstum der Tiere und Pflanzen (Berl. 1839);

Schultze, Über Muskelkörperchen und das, was man eine Z. zu nennen habe (das. 1861);

Kühne, Untersuchungen über das Protoplasma und die Kontraktilität (Leipz. 1864);

v. Mohl, Grundzüge der Anatomie und Physiologie der vegetabilischen Z. (Braunschw. 1851);

Hofmeister, Lehre von der Pflanzenzelle (Leipz. 1867);

Strasburger, Zellbildung und Zellteilung (3. Aufl., Jena 1880);

Schmitz, Struktur des Protoplasmas und der Zellkerne der Pflanzenzellen (Bonn 1880);

Leydig, Z. und Gewebe (das. 1885); Wiesner, Untersuchungen über die Organisation der vegetabilischen Zellhaut (Wien 1886);

Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 863.