535

Falconer (William) – Falerner

Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Falconer (Hugh)'

bekannten subtropischen miocänen fossilen Fauna. 1837 ging er im Gefolge Sir Alexander Burnes' nach Pischawar und Kaschmir, entdeckte

unter anderm die Asa foetida-Pflanze, kehrte 1838 nach Saharanpur zurück und nahm 1842 einen

mehrjährigen Urlaub. Die J. 1843–47 brachte er, mit der Ordnung und Beschreibung seiner Sammlungen beschäftigt, in England zu. Der größte

Teil seiner botan. Sammlungen kam nach Kew; die geolog. und paläontol. Sammlungen wurden dem Britischen Museum überwiesen. Auf

Kosten der Ostindischen Compagnie begann er 1846 sein Hauptwerk, die «Fauna antiqua Sivalensis», das

jedoch nicht über die Anfänge hinauskam. 1848 ging F. wieder nach Indien, wurde Direktor des Botanischen Gartens und Professor der Botanik

an dem Medizinischen Kollegium in Kalkutta, nahm 1855 seinen Abschied aus dem Dienste der Compagnie und durchforschte seitdem für die

Ausführung seines Werkes über die Siwalikfauna sämtliche geolog. Museen Europas. Während seiner letzten Lebensjahre nahm besonders die

Untersuchung der in Höhlen erhaltenen paläontol. Reste seine Aufmerksamkeit in Anspruch. In Sicilien entdeckte er die Grotta di Maccagnone.

F. starb 31. Jan. 1865. Sein wissenschaftlicher Nachlaß wurde u. d. T.

«Dr. Hugh F.‘s palæontological memoirs and notes» (2 Bde., Lond. 1868) von Murchison herausgegeben.

Falconer (spr. fahk'ner), William, engl. Dichter, geb. 11. Febr. 1732 zu Edinburgh, kam als

Kajütenjunge auf ein Kauffahrteischiff. Als zweiter Maat am Bord der Britannia litt er auf der Fahrt von Alexandria nach Venedig beim Kap

Colonna Schiffbruch, rettete sich mit zwei Kameraden und schilderte die Gefahren des Seelebens in einem Gedichte von drei Gesängen:

«The shipwreck» (anonym, Lond.1762; dann unter F.s Namen 1764 und seitdem oft, zuletzt 1887 von

Adams). Der Herzog von York, dem F. sein Werk gewidmet hatte, ließ ihn zum Midshipman und Schiffszahlmeister ernennen; aus Dankbarkeit

schrieb er unter dem Namen Theophilus Thorn eine polit. Satire «The demagogue» (1765) gegen

Chatham, Wilkes und Churchill. Sein letztes und gediegenstes Werk ist

«A new universal dictionary of the marine» (Lond. 1769; neue Aufl. 1815 und 1830). Nochmals litt F. im

Britischen Kanal Schiffbruch; dann fuhr er als Zahlmeister auf der nach Indien bestimmten Fregatte Aurora 1769; sie verscholl, nachdem sie die

Kapstadt verlassen hatte. F.s «Poems» wurden mit einer Einleitung hg. von Mitford (1836) und 1858 mit einem Lebensbild des Dichters von Carruthers.

Falconet (spr. -neh), Etienne Maurice, franz. Bildhauer, geb. 1716 zu Vevey am Genfer See,

ging nach Paris, wo er sich unter Lemoine ausbildete. Erst 23 J. alt, wurde er für seine Gruppe: Milon den Löwen tötend, in die Pariser Akademie

aufgenommen. Es entstanden sodann die Meisterwerke: ein Pygmalion und ein drohender Amor, die Voltaire besang; ferner der heil.

Ambrosius für die Invalidenkirche, der sterbende Erlöser für die Rochuskirche. 1766 berief ihn die Kaiserin Katharina nach Petersburg, wo er das

kolossale Reiterstandbild Peters d. Gr. in Erz ausführte. 1778 kehrte er nach Paris zurück, wo er Akademiedirektor wurde und 4. Jan. 1791 starb.

In den letzten Jahren seines Lebens beschäftigte er sich meist mit litterar. Arbeiten; von seinen Schriften sind zu nennen:

«Réflexions sur la sculpture» (Par. 1761), ↔

«Observations sur la statue de Marc-Aurèle» (1771),

«Œuvres de F.» (6 Bde., Lausanne 1781–82).

Falconetto, Giovanni Maria, ital. Architekt und Maler, geb. 1458 in Verona. In seiner Jugend scheint er sich

Mantegna zum Vorbild genommen zu haben. In Verona malte er Fresken in San Nazzaro (1493), im Dom (1503) und in San Pietro Martire (um

1515). Sein bestes architektonisches Werk ist der 1524 in edlem Renaissancestil vollendete Palazzo Giustiniani in Padua. F. starb 1534.

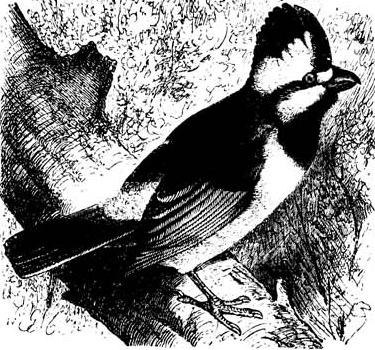

Textfigur:

Falcuncŭlus

Vieill., Falkenwürger, Gattung austral. Würger mit drei Arten,

kräftige, 14–16 cm lange Vögel vom Habitus des Eichelhehers, mit einer Federhaube aus dem Kopf. Oberseite dunkel olivenfarben, Unterseite

gelb, am Kopf weiße und schwarze Abzeichen. Die bekannteste Art ist F. frontatus

Lath. (S. vorstehende Figur.)

Falemē, linker Nebenfluß des Senegal im nordwestl. Afrika, entspringt in Futa-Dschallon und mündet

oberhalb Bakel.

Falerĭi, eine an der Stelle des heutigen Cività-Castellana auf felsiger Höhe gelegene Stadt im südl.

Etrurien, wurde von den alteinheimischen Faliskern bewohnt, die eine der lateinischen nahe verwandte

Sprache und Schrift hatten, in der einige Inschriften auf uns gekommen sind. Die Stadt gelangte frühzeitig in den Besitz der Etrusker. In dem

Kriege Vejis mit Rom (405–396) trat F. auf die Seite Vejis, mußte aber 394, durch Camillus bezwungen, Frieden schließen. Nachdem die Stadt

seit 357 v.Chr. nochmals gegen die Römer gekämpft hatte, sah sie sich 343 v. Chr. zum Anschluß an Rom genötigt, worauf sie noch 293 und 241

v.Chr. kurze erfolglose Versuche machte, ihre Selbständigkeit wiederzugewinnen. Die alte feste Stadt, von deren Mauern nur noch wenige Reste

erhalten sind, wurde hernach zerstört und 4 km nördlich von ihr in der Ebene eine neue Stadt angelegt und später auch eine Kolonie röm.

Bürger begründet, die den Namen Junonia Falisca erhielt. F. hatte einen berühmten Kult der faliskischen

Juno; auch waren die Linnenfabrikate der Falisker und ihre Stiere geschätzt. – Vgl. Deecke, Die Falisker (Straßb. 1888).

Falérner, ein berühmter altröm. Wein, welcher im Falernischen Felde

(ager Falernus) in Campanien, südlich vom Gebirge Massicus (jetzt Mondra-

Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 536.