Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Geweih'

durch, daß zwischen Aug- und Mittelsprosse noch die sog. Eissprosse (c in Fig. 5) sich entwickelt. An die Zehnenderstufe schließt sich

die Stufe des Zwölfenders (Fig. 7) an; es tritt bei demselben von der Gabel des normalen

Zehnenders die Hauptstange rückwärts knieförmig heraus, wodurch die erste, aus 3 Enden gebildete Krone entsteht.

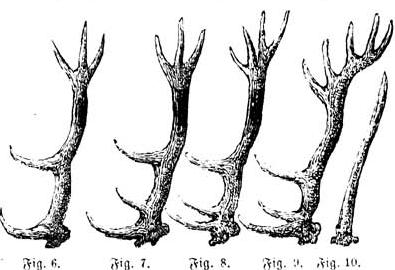

Figur 6–10:

Hiermit beginnt die Reihe der Kronenhirsche. Fehlt bei Vorhandensein der dreiendigen Krone an der Stange die Eissprosse, so ist für den

Träger des G. die Bezeichnung Kronenzehner (Fig. 6) gebräuchlich. Bekommt die Krone noch ein

Ende mehr (eine Doppelgabel), so entsteht die Stange des Vierzehnenders (Fig.8). Darauf folgt der

Sechzehnender (Fig.9) u. s. f. Es kommt häufig vor, daß die Gablerstufe übersprungen wird und

sogleich ein Sechsendergeweih nach der Spießerstufe auftritt, ebenso aber auch, daß als zweites Geweih besonders starke Spieße mit

Rose erscheinen. Im letztern Falle spricht man von einem Stangenspießer (Fig. 10). Nicht selten

erfolgt bei etwas ältern Hirschen auch ein Zurücksetzen, eine Verminderung der Endenzahl; dann aber sind die Stangen ungewöhnlich

stark entwickelt. Das Ansprechen erfolgt stets nach der Stange, an welcher die meisten Enden sich vorfinden, und zwar wird deren Anzahl

doppelt genommen. Hat z. B. die eine Stange sechs Enden, die andere weniger, so spricht man den Hirsch als

ungeraden Zwölfender an. Im Gegensatz hierzu haben die

geraden G. an jeder Stange gleichviel Enden. ↔

Damwild: Bei dem Anfang Juli gesetzten Damhirschkalb erheben sich in freier Wildbahn die

Rosenstöcke bereits in den Monaten Oktober bis Dezember (Periode des Junghirsches) etwas.

Während der nächsten 16 Monate (Januar des zweiten bis mit April des dritten Kalenderjahres) wird das Erstlingsgeweih des

Hirsches vom ersten Kopf (Hirsch mit erstem G.) aufgesetzt, gefegt und getragen.

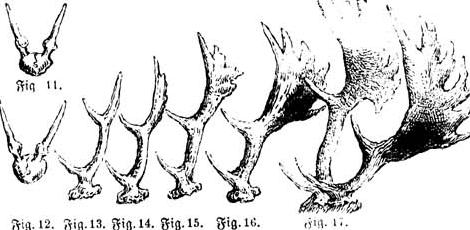

Figur 11–17:

Dasselbe besteht aus Spießen (Fig. 11) mit wulstförmig verdickter Basis (Damspießer). In den

darauffolgenden 11 Monaten (Mai des dritten bis mit März des vierten Kalenderjahres) setzt der

Hirsch vom zweiten Kopf, nach dem Abwurf des Erstlingsgeweihs, das zweite G. (Fig. 13), an

welchem die Augsprosse und meist auch die Mittelsprosse erscheint, auf, fegt und trägt es. Bei der nächstfolgenden Stufe (Fig. 14)

erweitern sich die Stangen oberhalb der Mittelsprosse löffelartig und sind mitunter am Hinterrand ausgezackt

(Löffler). Hierauf verbreitert sich von Jahr zu Jahr die obere Hälfte der Stangen zu Schaufeln, deren

Hinterrand mehr oder weniger Zacken hat. Man spricht dann vom angehenden Schaufler (Fig. 15),

Schaufler (Fig. 16), starken und

Kapitalschaufler (Fig. 17). Die geschilderte Entwicklung des Damhirschgeweihs steht mit der

Zahnentwicklung im Einklang. Es kommen aber auch beim Damhirsch zwei verschiedene Spießformen vor. Die zweiten

stärkern Spieße (Fig. 12) würden dann als die zweite Geweihstufe anzusehen sein. Altum giebt an,

daß die zweiten stärkern Spieße, auf stärkern Rosenstöcken, sich in der Mitte und besonders gegen die Spitze sanft nach innen biegen

und an der Basis gleichfalls einen starken Perlenwulst von eiförmiger Gestalt zeigen, der sich spitzenwärts in den Stangenumriß verliert und

nicht über die Spitze des Rosenstocks scharf sattelförmig vorspringt, wie dies bei den ersten Spießen der Fall ist. Ältere Hirsche werfen

eher ab (März) als jüngere (Mai). Das Fegen des G. erfolgt meist Ende August.

Elchwild: Das Ende Juni gesetzte Hirschkalb zeigt bereits nach vier Wochen durch erbsengroße

Warzen die Stelle der Rosenstöcke an; die letztern entwickeln sich vom Januar des zweiten Kalenderjahres an allmählich und sind im

zehnten Lebensmonat vollendet. Sie sind durch die schräge Richtung nach oben und aufwärts wie durch ihre Flachheit auffällig. Dieser

Richtung entsprechend entwickeln sich auf den Rosenstöcken im zweiten Kalenderjahr etwa 30 cm lange

Spieße (Fig. 18), welche Ende desselben oder auch etwas später abgeworfen werden, während bei

den darauffolgenden G. der Abwurf schon im Monat November stattfindet.

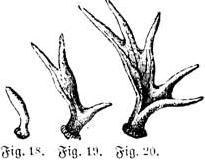

Figur 18–20:

Die Frage, ob nochmals Spieße nach den zuerst erscheinenden

auftreten, ist unentschieden. Jedenfalls haben die Spieße schon eine winkelförmige Biegung, welche den spätern G. eigentümlich ist. Die

jährlich fortschreitende Schaufelbildung, welche im fünften Jahre schon ganz ausgesprochen ist, ist

aus den Fig. 19–22 zu ersehen. Mit der beträchtlichen Ausbildung der Schaufeln ist zugleich eine starke Gewichtszunahme des G. (bis

20 kg) verbunden. Doch giebt es auch ganz starke Elch-

Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 974.