Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Gewölbe'

wird angewendet bei Kasemattenbauten unter Erdschüttungen und setzt sich aus einem

Tonnengewölbe und einem Klostergewölbe zusammen, derart, daß die beiden Schmalseiten des Raums

durch zwei Klosterkappen geschlossen werden (Fig. 4).

Figur 4:

Das scheitrechte G., gewöhnlich ein ganz flaches Klostergewölbe mit 1/36 der Spannweite

als Pfeilhöhe, kommt in der Ausführung nie allein vor, sondern stets in Verbindung mit einem

Klostergewölbe, wodurch das Spiegelgewölbe (Fig. 5) entsteht, dessen mittlerer oberer Teil,

der Spiegel, durch ein scheitrechtes G. geschlossen wird, während der untere Teil mit einem

rings umlaufenden halben Klostergewölbe, der sog. Hohlkehle oder Voute besteht, welche

häufig von Stichkappen durchdrungen wird.

Figur 5:

Der Spiegel ist oft durch eine Oberlichkonstruktion ersetzt. Die Spiegelgewölbe werden meist

in Vestibülen, Treppenhäusern öffentlicher Gebäude und bei Saalbauten angewendet.

Während allen diesen Gewölbearten ein Halbcylinder zu Grunde gelegt wurde, sind die

folgenden G. von der Kugel abzuleiten. Das Kuppelgewölbe

mit seinen Abarten, dem Kugelgewölbe

(Hängekuppel) und der

Flachkuppel, ist im Artikel «Kuppel»

beschrieben. Geht der größte Kugelkreis über die Ecken des zu überdeckenden Raums hinaus,

so erhält man das Böhmische G. oder die

Böhmischc Kappe (Fig. 6), deren Stirnbögen nicht mehr

wie beim Kuppelgewölbe Halbkreise sind, sondern Segmentbögen.

Figur 6:

Auch sie können über jeder beliebigen Grundrißform angeordnet werden. Böhmische G. heißen aber

auch diejenigen, denen ein beliebiger Rotationskörper wie ein Ellipsoid, Paraboloid und

eirunde Form bei Treppenanlagen zu Grunde gelegt wird. Flache Böhmische G., in Österreich

auch Platzel genannt, entstehen durch die Bewegung einer

flachen Ellipse um ihre vertikale Achse, oder eines Segmentbogens über einen solchen,

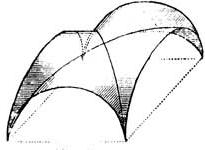

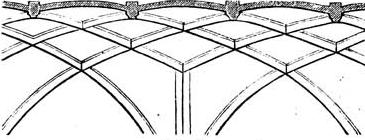

dessen Achse senkreckt zu der des ersten steht. Durch die Durchdringung zweier Tonnengewölbe

entstebt das Kreuzgewölbe (Fig. 7), bei welchem die

Widerlager in den Ecken des Raums liegen und die deshalb häufig durch Strebepfeiler und

Strebebögen verstärkt werden müssen.

Figur 7:

Sie bestehen aus vier Kappenstücken, welchen als Profil der Halbkreis, Ellipse, Korbbogen,

Spitzbogen und Segmentbogen zu Grunde gelegt werden kann. Auch das Kreuzgewölbe kann über

jeder beliebigen Grundrißform angeordnet werden. Die durch die Durchdringung der G.

entstehenden und in der Gewölbeleibung ↔ vortretenden Kurven heißen

Grate. Nimmt man als Profil der sich durchdringenden

Kappen den Segmentbogen, so entsteht das flache Kreuzgewölbe

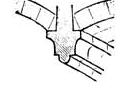

oder das Kreuzkappengewölbe. Bildet man die Grate durch

besondere Gratbogen, welche entweder ohne Verband mit dem G. unter demselben sitzen (Fig. 8)

oder gegen welche sich als Widerlager die einzelnen Kappen spannen (Fig. 9), so erhält man das

Rippengewölbe, bei welchem an den Stirnseiten des G. häufig

eine Wiederholung der Kreuzrippen stattfindet, um dem G. ein reicheres Aussehen zu geben.

Figur 8:

Figur 9:

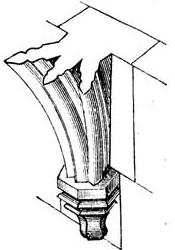

Diese Rippen heißen alsdann Schildbogenrippen, welche

an den Pfeilern heruntergeführt die sog. Bündelpfeiler (s. d.) ergeben.

Auch endigen sie in den Ecken auf Kragsteinen, Kämpfersteinen oder Konsolen (Fig. 10).

Figur 10:

Sind die Kappen eines Kreuzgewölbes zwischen den Diagonal- und Stirnbogenrippen noch durch

andere Rippen geteilt, die mit jenen sternförmige Figuren bilden, so bezeichnet man solche G.

als Sterngewölbe,

Netzgewölbe,

Gotische G., bei welchen die Rippen als selbständige

Traggerüste auftreten, zwischen welche sich die Kappen spannen, während beim Netzgewölbe

die Rippen sich von den Pfeilern oder Stützpunkten der Wände aus über die ganze Wölbfläche

verzweigen, wodurch der Charakter des Kreuzgewölbes ganz verloren geht, indem die Einteilung

der einzelnen Joche aufhört. Die Rippen, die reich profiliert sein können, haben verschiedene

Bezeichnungen. Man unterscheidet Gurtrippen,

Kreuzrippen,

Schildbogenrippen,

Scheitelrippen,

Nebenrippen oder Liernen.

Bei komplizierten Netzgewölben fallen diese Bezeichnungen weg, und es gilt für alle Rippen

der Name Reihungen (s. nachstehende Fig. 11).

Figur 11:

Die Werksteine, in welchen sich solche Rippen kreuzen oder endigen, heißen

Knaufe oder Schlußsteine;

dieselben werden (bei Kirchen) häufig cylindrisch hohl konstruiert mit einem so großen

Durchmesser der lichten Öffnung, daß die Glocken durch letztere hindurch aufgezogen werden können.

Eine besondere Art der Sterngewölbe bildet das hängende G.,

welches, der Spätgotik angehörend, häufig in England, selten in Deutschland

(Stephanskirche in Mainz) und

Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 996.