1023

Giftreizker – Giganten

Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Giftpflanzen'

die ebenda wachsenden Arten der Gattung Paullinia (s. d.), mehrere in

Ostindien wachsende Aconitumarten, sämtliche Brechnußbäume

(s. Strychnos) sowie der Upasbaum,

Antiaris (s. d.) toxicaria Leschen.

in Java. Außer diesen Pflanzen sind noch zu erwähnen die Sumacharten

(s. Rhus), zahlreiche

Euphorbiaceen, die giftigen Milchsaft enthalten, so u. a. der Manzanillabaum

(s. Hippomane), Croton tiglium L.

(s. Croton) und der Blindbaum

(s. Excoecaria), der Manihot (s. d.) und

Hura crepitans L. (s. Hura); aus der

Familie der Clusiaceen die Gummigutt liefernden Bäume, wie

Garcinia cochinchinensis Chois., cambogia Desv.

(s. Garcinia) u. a.; aus der Familie der

Leguminosen die Calabarbohne

(s. Physostigma); aus der Familie der

Phytolaccaceen die Kermesbeere

(s. Phytolacca); aus der Familie der

Apocynaceen der Ahovaibaum (s. d.) und verwandte Arten; aus der

Familie der Scrophulariaceen die Pituripflanze

(s. Duboisia); aus der Familie der

Rubiaceen die Brechwurzel oder Ipecacuanha (s. d. und

Cephaëlis).

Vgl. H. Hein, Deutschlands G. (Hamb. 1880); Greßler, Deutschlands G. (15. Aufl., mit Illustr., Langensalza 1891).

Giftschlangen (Venenosa), eine Ordnung von Schlangen mit

Giftdrüsen und -zähnen, die durch ihren Biß fast ausnahmslos lebensgefährliche Vergiftungen bewirken. Sie haben sonst

keinerlei gemeinsame Merkmale, sodaß in dem Besitze des Giftapparats das einzig sichere Kriterium der Giftigkeit einer Schlange

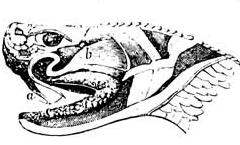

zu suchen ist. Der Oberkiefer der G. (s. die nachstehende Abbildung) ist verhältnismäßig klein und trägt nur einen oder zwei

ausgebildete Zähne, die sich aber schon durch ihre auffallende Größe auszeichnen und durch eine Rinne an der vordern,

gewölbten Seite als Giftzähne a charakterisieren. Diese Rinne leitet das Gift in die Wunde über und ist bei vielen Arten so vertieft,

daß ihre Ränder sich vorn wieder berühren und der ganze Zahn dann von einem feinen Kanal durchzogen ist. Die Kanalöffnung an

der Zahnwurzel steht mit dem Ausführungsgange der Giftdrüse in Verbindung; auf diese wird beim Zubeißen ein Druck ausgeübt

und dadurch Gift in den Zahn hineingepreßt. Die untere Öffnung des Giftkanals vorn oberhalb der sehr scharfen Spitze des Zahns

ist lang schlitzförmig; aus ihr fließt das Gift in die Wunde. Die Giftzähne liegen, von einer Falte der Mundhöhlenschleimhaut

umgeben, wie in einer Tasche, bei geschlossenem Maule nach hinten zurückgelegt; ein eigentümlicher Mechanismus der

Kieferknochen bewirkt es, daß sie beim Öffnen des Rachens mitsamt dem Oberkiefer, auf dem sie sitzen, nach vorn gedrückt und

so von selbst aufgerichtet werden. Brechen die Zähne, was oft genug geschieht, ab, so treten binnen kurzem Ersatzzähne an ihre

Stelle. Diese liegen meist in größerer Zahl hinter den ausgebildeten Giftzähnen in der Hauttasche verborgen und werden nach

hinten zu immer kleiner. Die Giftdrüsen d liegen an den Seiten des Kopfes und tragen durch

ihre mächtige Entwicklung wesentlich zu dessen Verbreiterung bei; bei manchen Arten ↔ werden sie so groß,

daß sie weit in den Körper hineinragen (Elapiden). Die meisten G. sind lebendiggebärend. Über die Wirkung des Giftes der

Schlangen s. Schlangengift.

Textfigur:

Man kennt über 200 Arten von G., von denen nur wenige in Europa, 3 in Deutschland (Kreuzotter,

Italienische Viper und Sandviper, s. die betreffenden Artikel), angetroffen werden; die

meisten G. weist Indien und nächstdem Mittelamerika auf. Die G. zerfallen in mehrere Familien, von denen die bekanntesten die

Grubenottern (s. d. und Tafel:

Giftschlangen, Fig. 7, die Schararaka,

Bothrops brasiliensis Wied., und Fig. 2, die Klapperschlange,

Crotalus durissus L.) und die Vipern

(s. d. mit der Kreuzotter, Pelias berus L., Fig. 3, die auch in einer schwarzen Varietät,

var. prester L., Fig. 4, vorkommt) sind; weiter gehören zu ihnen die

Prunkottern (s. d., zu denen die schöne Korallenschlange,

Elaps corallinus L., Fig. 6, und die berüchtigte Brillenschlange,

Naja tripudians Merrem., Fig. 5, gehören), die

Meerschlangen (s. d., mit der Plattschwanzschlange,

Pelamis bicolor Daudin, Fig. 1) u. a. m.

Giftstachel, einen mit einer Giftdrüse verbundenen Apparat besitzen manche Fische

(s. Synanceia), viele Hautflügler (s. d.) und die

Skorpione (s. d.).

Giftsumach, Pflanzenart, s. Rhus.

Giftverkehr. Im Hausierhandel ist der Vertrieb von Giften verboten. Gewisse Gifte dürfen nur in

Apotheken gehalten werden. Von der dem Landesrecht erteilten Befugnis, für den G. die Konzessionspflicht

(s. Konzession) aufzustellen, haben alle Einzelstaaten, ausgenommen Baden und Württemberg, Gebrauch

gemacht. Wer ohne diese polizeiliche Erlaubnis Gift zubereitet, feilhält, verkauft oder sonst an andere überläßt, und wer bei der

Aufbewahrung oder bei der Beförderung von Giftwaren oder bei der Ausübung der Befugnis zur Zubereitung oder Feilhaltung

derselben die deshalb ergangenen Verordnungen nicht befolgt, wird nach Reichsstrafgesetzbuch §. 367, Ziff. 3 und 5 mit

Geldstrafe bis 150 M. oder mit Haft bestraft. Im Febr. 1895 wurden anläßlich einer Anregung des Bundesrats in einer Anzahl

deutscher Bundesstaaten Verordnungen für den G. erlassen, die im wesentlichen miteinander übereinstimmen.

Gig (engl.), das speciell für den Kommandanten (s. d.)

oder Kapitän (s. d.) eines Schiffs bestimmte Boot. Es zeichnet sich durch leichten, schlanken Bau aus.

Seine Ruderbänke sind nur mit je einem Ruderer besetzt, und die Zahl der letztern übersteigt selten sechs. Die Riemen (Ruder)

selbst sind bei den G. jedoch mehrere Fuß länger als bei den übrigen Booten. Die durchschnittliche Länge der G. von größern

Schiffen beträgt 8–9 m, ihre Breite 1,6 m, und sie werden beim Nichtgebrauch entweder hinten

quer vor dem Heck oder an der Steuerbordseite an Davits geheißt. – G. heißt auch ein leichter, einspänniger, zweiräderiger

Wagen mit Gabeldeichsel und hinten Bedientensitz.

Giga (ital., spr. dschi-), Tanz, s. Gigue.

Giganten, nach Homer ein riesenhaftes, wildes, den Göttern verhaßtes und früh vertilgtes Geschlecht.

Bei Hesiod erscheinen sie als Götterwesen, als Söhne

Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 1024.