127

Goldener Schnitt – Goldeulen

Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Goldene Rose'

sonntag

, vom Papst in Gegenwart des Kardinalkollegiums mit Balsam, Weihrauch und Weihwasser geweihte goldene, mit

Diamanten besetzte Rose, die er nach der Messe in feierlicher Prozession in der Hand trägt, dann als besondere Auszeichnung gewöhnlich einer fürstl.

Person schenkt. Nach einigen hat schon Papst Leo IX. eine G. R. geweiht; nach andern kam der Gebrauch erst um 1400 auf. Verschenkt wurde die Rose an

angesehene Herren am päpstl. Hofe, an Staaten, Städte und Korporationen, jedoch meist an Fürsten. So überbrachte der päpstl. Kammerherr von Miltitz für

Kurfürst Friedrich den Weisen 1518 die G. R., um diesen zur Unterdrückung der Lehre Luthers geneigt zu machen. – Vgl. A. Rocca,

De rosa aurea (in seinem

«Thesaurus pontificiarum sacrarumque antiquitatum»,

2 Bde., Rom 1745).

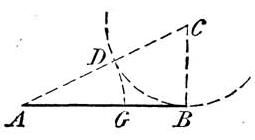

Textfigur:

Goldener Schnitt (lat. sectio aurea), die Teilung einer Strecke in der Art, daß der größere

Abschnitt zwischen der ganzen Strecke und dem andern Teil das geometr. Mittel ist. Nennt man die Teile der Strecke a und b, so ist die Proportion des G. S.

a:b=b:(a+b). Um durch geometr. Konstruktion eine Strecke A B (s. beistehende Figur) nach dem G.S. zu teilen, errichtet man in dem einen Endpunkt B ein

Lot, macht BC=1/2AB, beschreibt um C mit dem Radius BC einen Kreis, verbindet A mit C und trägt AD auf AB ab; G ist dann der gesuchte Teilpunkt. Den

Pythagoreern war es bekannt, daß beim Kreis der G. S. des Radius die Seite des eingeschriebenen regulären Zehnecks

(s. d.) ergiebt. Mancherlei mystische Theorien sind an den G. S. geknüpft worden. Neuerdings hat Zeising in ihm ein Princip der Ästhetik zu finden

geglaubt, insofern bei dem menschlichen Körper der G. S. der Länge ziemlich genau die Taille trifft. (Vgl. Zeising, Neue Lehre von den Proportionen

des menschlichen Körpers, Lpz. 1854; ders., Der G. S., ebd. 1884.) Die Proportion des G. S. ist in ganzen Zahlen nicht vollkommen, wohl aber

annäherungsweise ausdrückbar durch die Proportionen 3:5, 5:8, 8:13, 13:21, u. s. w., die man antrifft in der Reihe 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 u. s. w.,

in der jedes folgende Glied durch Addition der beiden vorhergehenden Glieder gewonnen wird. Da diese Reihe zugleich das Schimpersche Gesetz der

Blattstellung an den Pflanzen enthält, so hat man vermutet, daß auch bei der Organisation derselben das Princip des G. S. mitwirke. In der Kunst und im

Kunstgewerbe werden Rechtecke (für Bilderrahmen, Buchformate, Visitenkarten u. dgl.) mit mehr oder weniger Bewußtsein nach dem G. S. abgemessen. Fechner

machte das Experiment, rechteckige Karten von den verschiedensten Verhältnissen der Länge zur Breite einer Anzahl Personen zur ästhetischen Beurteilung

vorzulegen, wobei sich die meisten für das nach dem G. S. abgemessene Rechteck entschieden. – Vgl. Fechner, Vorschule der Ästhetik (2 Tle., Lpz. 1876);

Matthias, Die Regel vom G. S. im Kunstgewerbe (ebd. 1886).

Goldener Sporn (Orden vom goldenen Sporn), päpstl. Orden, gestiftet wahrscheinlich 1559

↔ von Pius IV. zur Belohnung für kath. Beamte, Gelehrte und Künstler. Die Ritter des Ordens hießen «Ritter der goldenen Miliz»

(«Auratae militae equites»). Der Orden wurde 1841 in den

Sylvester-Orden (s. d.) umgewandelt.

Goldenes Buch, Verzeichnis derjenigen venet. Patricierfamilien, welchen allein bei Schließung des Großen Rats (1297) das Recht

zur Teilnahme an der Regierung zuerkannt wurde. Nur in langen Zwischenräumen (1379, 1646, 1684–99, 1769) wurden neue Geschlechter eingetragen und damit

zur Teilnahme an der Regierung zugelassen. Nach dem Einmarsch der Revolutionstruppen in Venedig wurde 4. Juni 1797 unter dem Jubel der Menge das G.B.

am Fuße des Freiheitsbaumes verbrannt.

Goldenes Horn (grch. Chrysokeras), der Hafen von Konstantinopel (s. d.).

Goldenes Kalb, in Luthers Bibelübersetzung Bezeichnung für das goldene oder vergoldete Stierbild, das nach 2 Mos. 32 Aaron für

die an Moses‘ Rückkehr verzweifelnden Israeliten als Bild ihres Gottes hergestellt haben soll. Die Erzählung ist wohl eine Satire auf die in den

Heiligtümern des Reichs Israel (z. B. zu Dan, Bethel, Samarien) befindlichen Jahwebilder in Stiergestalt, deren Anbetung dem prophetischen Standpunkte als

Heidentum erscheint. «Kalb» ist eine durch die Kleinheit dieser Kultobjekte veranlaßte spöttische Bezeichnung.

Goldene Zahl, Güldene Zahl (lat. numerus aureus), die

Zahl, welche anzeigt, das wievielste Jahr im neunzehnjährigen Mondcyklus, nach dessen Ablauf die verschiedenen Mondphasen wieder auf die nämlichen Tage

des Sonnenjahres fallen, irgend ein Jahr ist. Woher der Name stammt ist ungewiß; nach einigen daher, daß die Berechnung des Meton, welche dem Cyklus von

19 Jahren zu Grunde liegt, in Athen auf der Mauer der Pnyx mit goldenen Buchstaben eingegraben war. Da, wie sich aus einer Rückwärtsberechnung ergiebt,

das Jahr 1 v. Chr. das Anfangsjahr eines neunzehnjährigen Cyklus ist, so findet man die G. Z. eines gegebenen Jahres, indem man 1 zur Jahreszahl addiert

und die Summe durch 19 dividiert. Der alsdann verbleibende Rest ist die G. Z.; bleibt kein Rest, so ist es 19 selbst. Für 1893 erhält man so die G. Z. 13.

Die G. Z. dient ihrerseits wieder dazu, das zwischen dem letzten Neumond und dem 1. Jan. des folgenden Jahres liegende Intervall, dessen Bestimmung für die

Berechnung des Osterfestes von Wichtigkeit ist, zu ermitteln. (S. Epakten und Ostern.) Ein bequemes, aber für

längere Perioden nicht ausreichendes Hilfsmittel, um aus der G. Z. die Julianischen Neumondsdaten eines jeden Cyklusjahres zu entnehmen, bietet der sog.

Immerwährende Kalender (s. d.).

Goldenstein, Stadt im Gerichtsbezirk Mährisch-Altstadt der österr. Bezirkshauptmannschaft Schönberg in Mähren, an einem Quellbache

der March und an der Linie Ziegenhals-Hannsdorf der Österr. Staatsbahnen (Mähr. Grenzbahn), hat (1890) 1100, als Gemeinde 1428 deutsche E., Post,

Telegraph, fürstl. Schloß, Überreste einer Burg und Graphitraffinerie, Landbau und Handel mit Flachs. In der Nähe Graphitgruben, Marmor-und Kalksteinbrüche.

Goldesche, s. Esche (Bd. 6, S. 345 a).