820

Harmonie der Evangelien – Harmonika

Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Harmonie'

Die letztere Weise ist die der fugiert kontrapunktischen, die erstere die der einfach harmonischen Musik. Das Wort H. hat im technisch-musikalischen

Gebrauche eine vielfache Anwendung gefunden, worüber zahlreiche Bücher (sog. «Harmonielehren») Auskunft geben. Auf Grund neuerer Entdeckungen über die

Natur und physik. Gesetze des Klanges sind im Laufe der Zeit verschiedene neue Theorien der Harmonielehre entstanden, die aber größtenteils die Wege der

musikalischen Praxis verlassen haben. Harmonielehren schrieben: Fétis,

«Traité complet de la théorie et de la pratique de l'harmonie» (11. Aufl. 1875); Hauptmann, «Die Natur der Harmonik

und Metrik» (2. Aufl. 1873); von Öttingen, «Harmoniesystem in dualer Entwicklung» (1800); Tiersch, «System und Methode der Harmonielehre» (1868) u. a.

H. der Sphären ist ein Ausdruck, der sich auf kosmische Ansichten Platos und anderer alter Philosophen bezieht. H.

wird noch jetzt für alles gebraucht, was bei reicher Mannigfaltigkeit wohlgefällig geordnet ist; in der Malerei spielt die H. der Farben eine große Rolle.

Harmoniemusik, die nur von Blasinstrumenten ausgeführte Musik.

Harmonieren, in Harmonie sein, zusammen-, übereinstimmen.

Harmonĭka, Glockenharmonika,

Glasharmonika, Musikinstrument, besteht aus einer Walze auf einem Fußgestell, an der abgestimmte Glasglocken

(gläserne Halbkugeln von regelmäßig abgestufter Größe) befestigt und so ineinander geschoben sind, daß der Rand einer jeden hervorragt. Die Intonation

wird durch die Fingerspitzen bewirkt, die an die Ränder der Glasglocken gelegt werden, während die Walze durch einen Fußtritt in Umschwung gesetzt wird.

Der Umfang des Instruments beträgt drei bis vier Oktaven in chromatischer Tonfolge. Erfunden ist die H. von Franklin gegen 1763, verbessert von Renaudin

und Pfeifer. Der Klang hat etwas Außergewöhnliches, sentimental Überirdisches, was der Zeit der Romantiker die überschwenglichsten Vergleiche entlockte;

aber die langsame Intonation des Instruments und sein allzu mystischer Klang veranlaßten in neuerer Zeit das Verschwinden desselben, das auch die

Erfindung der Klavierharmonika, deren Glasglocken man nicht mehr mit den bloßen Fingern, sondern durch einen

Tastenmechanismus spielte, nicht verhindern konnte. Notiert wurden die Stücke für Glasharmonika auf zwei Liniensystemen mit Violinschlüsseln. – Vgl. Pohl,

Zur Geschichte der Glasharmonika (Wien 1802).

Eine andere Art Glasharmonika oder Glasklavier, jetzt allverbreitetes

Kinderinstrument, besteht aus einem kleinen Kasten, in dem auf zwei straff angezogenen Bändern schmale Glasstreifen ↔ liegen, die mit einem

kleinen Hammer von Korkholz geschlagen und dadurch zum Tönen gebracht werden. Die Tiefe und Höhe der Töne hängt von der Länge und Kürze der Glasplatten

ab, wobei zu berücksichtigen ist, daß nur der Raum zwischen den beiden tragenden Bändern, nicht aber der über diese hinausgehende an der Schwingung

teilnimmt und tönt. – In gleicher Weise wird auch die Metallstabharmonika hergestellt, nur daß die tönenden Streifen

aus Stahl, Messing oder anderm Metall bestehen und nicht auf Bändern aufliegen, sondern angepflöckt oder ausgeschraubt sind. – über

Mundharmonika und Ziehharmonika s. Ziehharmonika, über

Holzharmonika s. Strohfiedel.

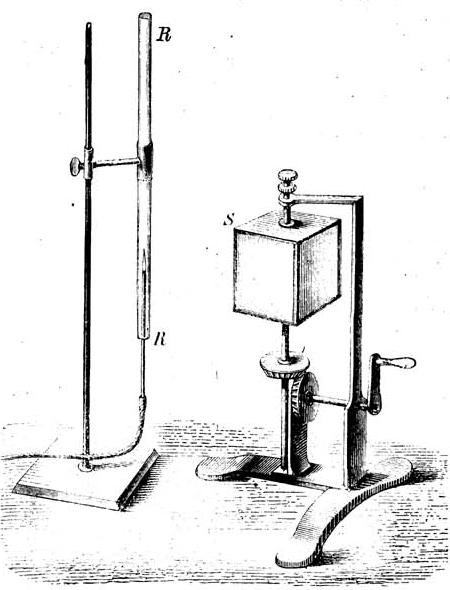

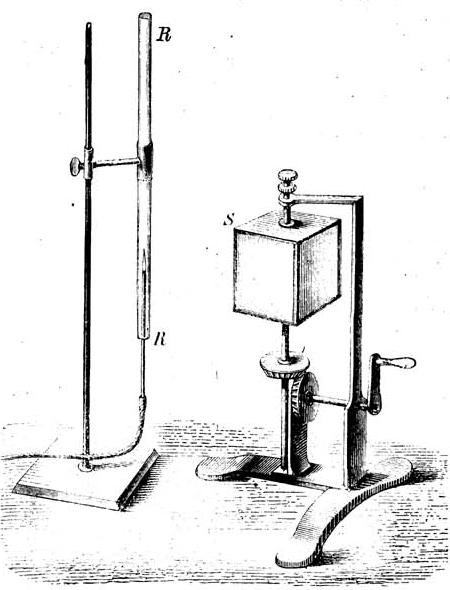

Textfigur: 1

Harmonĭka, chemische oder

singende Flamme, eine von Higgins (1777) erfundene Vorrichtung zum Hervorrufen von Tönen mittels Flammen in offenen

oder geschlossenen Röhren oder andern abgegrenzten Lufträumen, z. B. in Flaschen, Retorten, Kolben u. dgl. m. Die einfachste chemische H. besteht aus einer

kleinen Wasserstoffflamme, die an einem durch Versuche leicht zu findenden Punkte in einer Röhre ein Tönen erzeugt, das, wie schon Chladni 1794 gefunden,

der Hauptsache nach die Gesetze der Pfeifen befolgt. Als Tonerreger können auch andere brennende Gase, am besten aber die Flamme des Wasserstoffs oder des

Leuchtgases dienen. (S. vorstehende Fig. 1.) Das Rohr RR der chemischen H. ist gewöhnlich aus Glas und steht meist

lotrecht. Hat man Röhren, die sich (wie beim Fernrohr) verlängern und verkürzen lassen, so läßt sich zeigen, daß die Schwingungszahl steigt, wenn das

Rohr kürzer wird, und umgekehrt. Schaffgotsch hat

Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 821.