Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Heizung'

aus dem Standrohre heraus und der Druck geht herunter. Eine selbstthätige Feuerregulierung verhindert die Erhöhung des

Druckes über 0,3 Atmosphären.

Die umstehende Fig. 6 giebt eine schematische Darstellung des Körtingschen Systems der Siphonluftregulierung. Der Dampf

wird hierbei den Ofen H durch die Leitung D mit Verteilung von oben (oft aber von unten) zugeführt. Die sämtlichen mit

sauerstofffrei gewordener Luft gefüllten, deshalb nicht rostenden Öfen H aller Etagen erhalten direkt zum Keller führende

Kondensrohre r, welche im Keller an besondere kleine Luftgefäße L angeschlossen werden. Von den Luftgefäßen führen die

Siphonröhren S zur Kellersohle und werden dort von einem gemeinschaftlichen horizontalen Strange aufgenommen, welcher von

unten in das gemeinschaftliche Siphonwassergefäß W ausmündet. Auf diesem Gefäße lastet durch das Luftrohr A der Druck der

äußern Atmosphäre. Das Kondenswasser fließt durch das Überlaufsrohr C in den Kessel zurück. Vor dem Anheizen sind die

Öfen mit sauerstofffreier, weil nicht erneuerter Luft ganz gefüllt, welche nach dem Anheizen und geöffnetem Dampfventil des

Ofens je nach dem Wärmebedarf mehr oder weniger in das Gefäß L gedrängt wird, wobei der mit Dampf gefüllte, von Luft

befreite Teil des Ofens zur Wirkung gelangt. In gleicher Menge und Beschaffenheit wird die eingeschlossene Luft nach Schluß

des Ventils wieder durch den Wasserdruck des Siphongefäßes W in den Ofen H zurückkehren. In der Zeichnung sind alle mit

Wasser gefüllten Röhren und Gefäße durch volle schwarze Linien, der Dampf durch wagerechte Schraffierung, die Luft durch

Punktierung dargestellt. St ist das vorerwähnte Standrohr. Der Kessel K ist in Fig. 7 dargestellt.

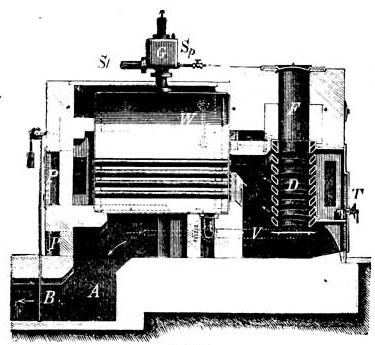

Figur 7:

Unterhalb des Füllschachtes F befinden sich die gußeisernen Wasserröhren D, welche durch ein unteres Verbindungsrohr V und

ein oberes auf der andern Seite des Kessels befindliches Rohr mit dem eigentlichen Kessel kommunizieren. Die

Verbrennungsluft gelangt durch einen Kanal im Mauerwerk von einem Zugregulator her vor den Röhrenrost und kann nur durch

den Brennstoff hindurch zum Kessel gelangen. Die Thür T dient zur Entleerung der Asche, W ist das Wasserstandsglas, A der

Fucks, B der Schieber, P, P Reinigungsdeckel, G Standrohrgefäß, St Standrohr, Sp Speiseventil. Um auch ↔ in

den seltenen Fällen des Überkochens das sämtliche Wasser im Kessel zu behalten, wozu das neue Kesselgesetz die

Möglichkeit giebt, ist im vorliegenden Falle das Standrohr St mit einem Ouecksilbergefäß in Verbindung gebracht, welches

wieder mit dem Zugregulator korrespondiert und bei zu starker Druckentwicklung und Überkochen des Kessels sofort die

Verbrennungsluft vom Kessel abschließt.

Bei der Dampfhochdruckheizung ist das System geschlossen und der Druck demnach

höher. Gewöhnlich geht aber der Kesseldruck von etwa 5 Atmosphären nur bis zur Verteilungsleitung, innerhalb derselben wird

der Druck durch Reduktionsventile (mit dahinter liegenden Sicherheitsventilen) auf 1 Atmosphäre reduziert. Damit der Dampf

nicht in die Rückleitung (Kondenswasserleitung) gelangt, sind selbstthätig wirkende Apparate (Kondenstöpfe) eingeschaltet,

welche zwar dem Kondenswasser, aber nicht dem Dampfe freien Austritt gewähren. Das Kondenswasser fließt in ein Reservoir

im Kesselhaus, wo es durch die Speisepumpe wieder dem Kessel zugeführt und in Dampf verwandelt wird. –

Vorteile der Dampfniederdruckheizung: Ausstellung des Kessels ohne jede Konzession,

rasche Erwärmung, große Ausdehnungsfähigkeit, besonders vorteilhaft für ein ununterbrochenes Heizen.

Nachteile: hohe Temperatur der Heizkörper, Erfordernis bester vorsichtiger Ausführung

und Anwendung selbstthätiger Wärmeregler, hohe Anlagekosten, geringe Wärmereservation; zu diesen Nachteilen kommt bei

der Hochdruckheizung noch die Nichtaufstellung des Kessels unter bewohnten Räumen, also besonderes Kesselhaus, wenn

nicht Wasserröhrenkessel mit 10 mm weiten Röhren verwendet werden, die Bedienung durch einen geprüften Heizer, staatliche

Genehmigung und Aufsicht. Für Geschäftshäuser, Fabriken, deren Bureaus, Hallen u. s. w. ist eine Dampfheizung ganz am

Platze, wenn der Dampf einer Kesselanlage bez. Auspuffdampf einer Dampfmaschine zur Verfügung steht. Ist eine

Kesselanlage nicht vorhanden, so würde die Dampfhochdruckheizung nur für große Gebäude oder ganze Gebäude- ja

Stadtkomplexe (Distriktsheizung der Amerikaner) in Frage kommen, da die Ausdehnungsfähigkeit derselben eine fast

unbegrenzte ist und der Dampf noch zu andern Zwecken Verwendung finden kann, z. B. zum Kochen, Waschen und zum

Maschinenbetrieb.

Um die Vorteile des einen Heizsystems mit denen eines andern zu verbinden, hat man die Heizsysteme wie folgt kombiniert.

D. Die Dampfluftheizung wird als Dampfniederdruck-

und für größere Gebäude als Dampfhochdruckheizung ausgeführt. Es ist eine Luftheizung, bei welcher statt der Kaloriferen

Dampfheizkörper in den einzelnen Heizkammern aufgestellt sind, welche von einer centralen Dampfkesselanlage mit Dampf

versehen werden. Die erwärmte Frischluft kann hierbei, ohne lange horizontale Wege zurückzulegen, fast senkrecht in die zu

heizenden Räume auch bei größern Gebäudeanlagen aufsteigen.

E. Die Dampfwarmwasserheizung, ebenfalls bei

größern Gebäudeanlagen verwendet, in eine Warmwasserheizung, bei welcher das Kesselwasser nicht durch direkte Feuerung,

sondern durch einen Dampfheizkörper (Damfspirale (Anmerkung des Editors: Dampfspirale)) von einer centralen

Dampfkesselanlage aus bedient wird.

F. Die Dampfwasserheizung ist dagegen eine

Dampfheizung, deren Heizkörper (Cylinderöfen) teilweise mit Wasser gefüllt sind, welches direkt oder

Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 1014.