199

Kartenschlagen – Karthago

Kartenschlagen, Kartenlegen, Kartomantie, die Kunst, durch

Auflegen der Blätter eines Kartenspiels und Deutung derselben nach ihrer Lage die Zukunft einer Person vorherzusagen, wird noch gegenwärtig besonders von

Zigeunerinnen, Frauen aus niedern Volksschichten als oft einträgliches Geschäft betrieben, da ihnen Aberglaube und Neugierde Klienten zuführen, selbst aus den sog.

gebildeten Kreisen. Der erste, der das K. lehrte, war der Buchdrucker und Zeichner Francesco Marcolini aus Forli in seinen «Sorti»

(Vened. 1540). – Vgl. auch Etteilla (Pseudonym des Kupferstechers Alliette), Cours théoretique et pratique du livre de Thot (Par.

1790) und andere Bücher desselben Verfassers. Berühmt als Kartenschlägerin war die Lenormand (s. d.).

Kartenspiele, Spiele zwischen zwei oder mehrern Personen mit schematisch gezeichneten Kartonblättern, welche

Spielkarten (s. d.) genannt werden. Von den europ. Ländern werden zuerst in Italien K. erwähnt, in der Chronik des Nikolaus von Cavelluzzo mit

der Bemerkung, daß sie 1379 in Viterbo aus dem Lande der Saracenen eingeführt worden seien; in Spanien 1387, in welchem Jahre Johann I. von Castilien das

Kartenspiel untersagte; in Deutschland zu Nürnberg 1380, in Ulm 1398; in Frankreich 1392; in England erging erst 1463 das erste Verbot gegen das Kartenspiel. Das

älteste Kartenspiel in Europa ist wahrscheinlich das ital. Tarok (s. d.), dessen Name noch keine genügende Erklärung gefunden hat und das bereits

zu Anfang des 15. Jahrh. zu Bologna gespielt wurde. Die Arten der K. haben sich seitdem überaus vermehrt. Sie sind teils Hasardspiele, wie Pharao, Landsknecht,

Vingt-et-un, teils sog. Commercespiele. Bei den Hasardspielen (s. Glücksspiel und Spiel)

stehen dem Bankhalter («Bankier») als Gegner gegenüber eine beliebige Zahl «Pointeurs» (Spieler; Näheres s. Pharao). In

den Commercespielen entscheidet entweder die Zahl der Stiche oder die Zahl der Augen oder auch sog.

Sequenzen (d.h. eine ununterbrochene Folge von drei oder mehr Karten derselben Farbe; z. B. Daus, König, Ober, Unter) und

Kunststücke (drei oder vier Karten desselben Wertes, z.B. drei Damen, vier Könige). Bei allen Commercespielen wird bei jedem

Spiel «gegeben», d. h. ein Spieler wirft den Mitspielern, je nach den Regeln des Spiels, die Karten hin. Wer zuerst giebt, «giebt an», wer das letzte Spiel verteilt, «giebt

ab». Bevor das eigentliche Spiel beginnt, wird der «Trumpf» (à tout, Couleur) bestimmt, d. h. die Farbe, welche alle andern

Karten von andern Farben, selbst die höchster übersticht. Der Trumpf wird entweder durch Aufwerfen der letzten Karte, oder durch Abheben mit der Nebenkarte oder

von dem Spieler, wenn er sein Spiel ansagt, bestimmt. Darauf spielt bei der meisten der Commercespiele der Spieler links des Gebers aus, er hat die «Vorhand», der

letzte Spieler die «Hinterhand». Für das geistreichste aller Kartenspiele gilt das L'Hombre (s. d.). Sehr verbreitet sind das engl. Whist, das franz.

Pikett, das Solo, der Skat, Bézigue, Ecarté, Boston, Napoleon, Schafkopf u.s.w. – Vgl. von Posert, 72 deutsche, franz. und englische K. (7. Aufl., Quedlinb. 1886).

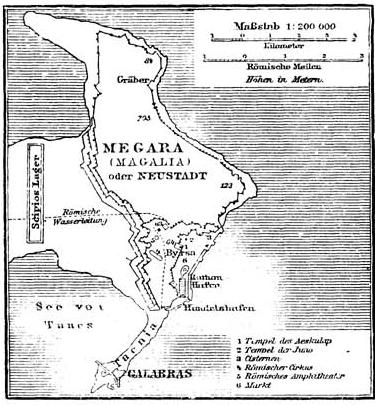

Karthāgo (Carthago, so von den Römern, von den Griechen

Karchedon, von den Karthagern selbst Karthada

[Kartha hadatha], d. i. Neustadt, genannt), Stadt im Altertum, lag auf der Nordküste ↔ von Afrika in der Gegend

des heutigen Tunis, auf einer Halbinsel, die sich in einen kleinen Busen des Mittelmeers erstreckt. Nach der freilich durchaus sagenhaften Tradition gründeten

Phönizier aus Tyrus, geführt durch Dido (s. d.), die Stadt im 9. Jahrh. v. Chr.; der älteste Teil war Byrsa, die nachmalige Burg. Gegen die Landseite

schützte sie eine dreifache Mauer, eine einfache gegen die See hin, wo der innere Hafen, Kothon genannt, die Kriegsschiffe, der äußere die Kauffahrteischiffe aufnahm.

(S. nachstehenden Plan.)

Karte: Karthago (Situationsplan)

Die Zahl der Bewohner war gegen Ende des karthag. Staates 700000. Das Landgebiet, welches K. in Libyen teils durch Unterwerfung libyscher

Stämme, teils durch den Anschluß altphöniz. Kolonien, wie Utica, Hadrumetum, die beiden Leptis u.s.w., erworben hatte, und dessen Bewohner zusammen mit denen

der von K. angelegten Städte die Gesamtheit der Libyphönizier bildete, erstreckte sich zur Zeit seiner größten Ausdehnung südlich bis zum Sebkhat-Faraûn, östlich

gegen Kyrene bis zu den Altären der Philänen an der Großen Syrte und westlich wenigstens der Küste entlang bis an den Atlantischen Ocean. Seit dem 7. Jahrh.

begannen sie die phöniz. Kolonien auch in Sicilien, Sardinien und Spanien ihrem Machtgebiete zu unterwerfen, seit dem 6. nicht nur dem Vordringen der Griechen

nach Westen Halt zu gebieten, sondern dieselben auch, zuerst in Spanien, dann auf den genannten beiden Inseln zurückzuwerfen. (S.

Hispania.) Die Phokäer wurden, obwohl sie in einer Schlacht über die vereinte Flotte der Karthager und

Etrusker 537 siegten, doch von ihnen genötigt, ihre Ansiedelung auf Corsica aufzugeben. Jenseit der Gaditanischen Meerenge gründete Hanno an Afrikas Westküste

Kolonien, und Himilkon befuhr die Oceanküsten Hispaniens und Galliens.

Über den innern Zustand des karthag. Staates sind nur ungenügende Nachrichten erhalten. Sicher ist, daß die Verfassung

vorwiegend aristokratisch, die Herrschaft in den Händen einiger durch Reichtum und Abkunft hervorragenden Familien war. Die Leitung der Geschäfte hatte der Rat

der Alten. Dieser bestellte wenigstens thatsächlich die Heerführer,

Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 200.

Artikel, die man unter K vermißt, sind unter C aufzusuchen.