264

Lokieć – Lokomobile

Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Loki'

mit Rat und That zur Seite stand, auf der andern das vernichtende Element. Schlauheit, List und Heimtücke sind ihm eigen. Sein größter Gegner unter den andern Göttern

ist der Donnergott Thor (s. d.), der ihn auch zum Falle bringt, als L. Baldrs Tod veranlaßt hatte, von dessen Leben die

Existenz der Asen abhing. L. bewirkte den Tod Baldrs (s. d.) dadurch, daß er dem blinden Hödhr (s. d.) den

verderbenbringenden Mistelzweig gab, womit Hödhr nach Baldr warf und ihn tödlich traf. Hierauf liegt L. gefesselt bis zum Weltuntergang, dem großen Kampfe der guten

und bösen Elemente. (S. Göttergeschick.) In diesem kämpft er gegen Heimdall; beide Götter fallen. Viele Mythen, die aus der zwiefachen Natur L.s sich

entwickelt haben, kennen die Edden. Hier erscheint L. als Sohn des Windriesen Fárbauti und der Laufey oder Nál. Seine Brüder sind Byleiptr und Helblindi, seine Gattin die

Riesin Angrboda. Mit letzterer zeugt er den Wolf Fenrir (s. d.), die Midgardsschlange (s. Jörmungandr) und die

Hel (s. d.). Die deutsche Mythologie weiß nichts von L. In Rich. Wagners «Ring des Nibelungen» wird er Loge

genannt. – Vgl. Weinhold, Die Sagen von L. (in Haupts «Zeitschrift für deutsches Altertum», Bd. 7).

Lokieć (spr. -kĭetz), die alte poln. Elle, war im russ. Königreich Polen =

0,576 m, in Galizien = 0,59393 m. In Brody galt das große Arschin = 0,8553

m und das kleine Arschin = 0,7931 m.

Lokmân, sagenhafter Name eines arab. Weisen der Vorzeit, der als solcher auch im Koran erwähnt wird. In der arab. Litteratur

werden viele Weisheitssprüche und Gnomen an L. als Urheber angeknüpft. In derselben Weise führt auch eine erst um das 13. Jahrh. entstandene arab. Sammlung von

Tierfabeln, welche auf griech. Quellen zurückzuführen sind, den Namen des L. Die Fabeln des L. sind zuerst von Thom. Erpen (Leid. 1615, 1636), in neuerer Zeit von Freytag

(Bonn 1823), Rödiger (Halle 1830), Schier (Dresd. 1831; 2. Aufl. 1839), A. Cherbonneau (Par. 1846) und Jos. Derenbourg (Berl. und Lond. 1850) herausgegeben worden. – Vgl.

René Basset, L. berbère, avec quatre glossaires et une étude sur la légende de L. (Par. 1890).

Loko, Handelsplatz am untern Binue in Afrika, hauptsächlich bewohnt von Haussa, außerdem von Afo und Akpoto. Hier vereinigen sich die

Karawanen, welche von den nördl. Haussaländern Saria und Bautschi über den Binue nach dem Bonny und Old-Calabar ziehen. L. gehört zu den größten Elfenbeinmärkten

von Nordwestafrika; 50‒60 t werden hier jährlich verkauft.

Lokodscha, Ortschaft mit 2000 E. in Nordwestafrika, mit engl. Missionsstation und wichtiger Handelsniederlassung der Nigercompagnie,

gegenüber der Mündung des Binue in den Niger, 480 km von der Küste entfernt. Von Oktober bis Juni endet hier die Dampfschiffahrt. Hinter L. erhebt sich der Mount-Patta,

eine breite Sandsteinmasse (340 m).

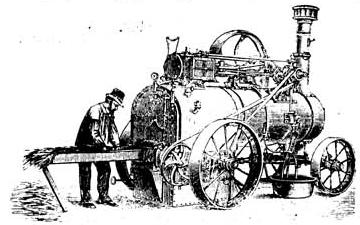

Lokomobīle (lat., soviel wie «vom Ort beweglich»), im allgemeinen eine Dampfmaschine, bei welcher Dampfkessel und

Maschine ein Ganzes bilden, so daß beide gleichzeitig und im Zusammenhang von einem Ort zum andern versetzt werden können und nach dieser Versetzung sofort wieder

betriebsfähig sind. Die L. sind hierdurch von den stationären Dampfmaschinen verschieden, welche auf festem Fundament ruhen, deren Kessel in der Regel

↔ eingemauert sind und bei welchen (außer durch die Dampfleitung) kein Zusammenhang zwischen Kessel und Maschine besteht. Den höchsten Grad der

Transportabilität erfordern die in der Landwirtschaft und den mit dieser verbundenen Gewerbszweigen zu verwendenden L. Dieselben ruhen auf einem Wagengestell mit

großen breiten Rädern, um auch auf schlechten Wegen und über Ackerland einen leichten und schnellen Transport zu ermöglichen. Solche fahrbare L. dienen zum

Dreschen, Mahlen, Schroten, Häckselschneiden, zur Landbewässerung, zur Entwässerung von Baugruben, zum Betrieb von Sägegattern im Walde, von Ziegel- und

Torfpressen u.s.w.

Figur: 1

Den Gegensatz zu den fahrbaren L. bilden die nicht fahrbaren sog. Halblokomobilen. Obwohl man diese Maschinen transportabel

nennt, ist doch die Transportabilität nicht die Hauptsache. Dieselbe besteht vielmehr in ihrer kompendiösen Form, welche Raumersparnis, leichte Aufstellung und geringe

Anschaffungskosten zur Folge hat. Dadurch wird die Halblokomobile zu einem sehr geeigneten Motor für Fabriken, namentlich auch für die Kleinindustrie. Außer der

Leichtigkeit (bei fahrbaren L.) und der kompendiösen Form bei Halblokomobilen wird als Haupterfordernis auch ein geringer Brennmaterialverbrauch angesehen. Man

wendet daher als Kessel wie bei den Lokomotiven einen Heizröhrenkessel mit hoher Dampfspannung an und versieht die Dampfmaschine mit hoher Kolbengeschwindigkeit

und Expansion. Bei großen Halblokomobilen, wie sie von R. Wolf in Magdeburg-Buckau bis zu 120 Pferdestärken ausgeführt werden, kommt oft auch noch Kondensation

hinzu. Auch das Compoundsystem ist angewendet worden, um den Brennmaterialverbrauch herabzumindern; solche L. heißen

Compound- oder Verbundlokomobilen. Das Brennmaterial ist bei Halblokomobilen dasselbe

wie bei stationären Dampfmaschinen, also meist Kohle. In Sägewerken werden auch die Sägespäne und kleinen Holzabfälle, in Gerbereien die gebrauchte Lohe verfeuert;

dazu dienen besondere Treppenrostvorfeuerungen, die vor die Lokomobilfeuerung geschoben werden. Im landwirtschaftlichen Betriebe verwendet man gern L. mit

Strohfeuerung, wie eine solche (engl. Konstruktion) in nachstehender Fig. 1 abgebildet ist. Das Stroh wird bündelweise vom Arbeiter in die Anlegerinne eingelegt und durch

eine von der Maschine selbst getriebene Zuführungsvorrichtung in die Feuerung hineingezogen. Die Fig. 1 zeigt zugleich den äußern Bau einer fahrbaren L. Eine solche zum

Betrieb einer Dreschmaschine findet sich auch auf Tafel: Dreschmaschinen,

Fig. 2, abgebildet. Die Dampfmaschine liegt bei L. mit horizontalem Kessel über

Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 265.