996

Möng-tze – Monismus

Möng-tze, Hauptstadt des Bezirks Lin-ngan-fu in der chines. Provinz Jün-nan,

ist infolge des franz.-chines. Friedensvertrags (Aug. 1889) dem fremden Handel geöffnet. Die auf einer

weiten Hochebene (1350 m) gelegene Stadt hat 10–20000 E. und liegt etwa 50 km von ergiebigen

Zinngruben entfernt. M. ist der Sitz eines franz. Konsuls. Der Verkehr mit Tongking findet auf dem

Ho-ti-kiang, einem Nebenflusse des Roten Flusses, statt. Die hauptsächlichsten Gegenstände der Einfuhr

sind ind. Baumwollgarn (84 Proz. der Gesamteinfuhr) und Tabak, der Ausfuhr Zinn (1892: 736865 Taels).

Der Handel geht mittels Dschunken meist über Hong-kong; nur 13 Proz. über Tongking. M. ist mit Jün-nan-fu

und mit der Grenze von Tongking durch Telegraphenlinien verbunden.

Monheim, Stadt im Bezirksamt Donauwörth des bayr. Reg.-Bez. Schwaben,

Sitz eines Amtsgerichts (Landgericht Eichstätt), Rent- und Forstamtes, hat (1895) 1232 E. (1890: 1233,

darunter 27 Evangelische); Postexpedition, Telegraph, ehemaliges Benediktinerkloster und Industrieschule.

Monĭca, die Heilige, Mutter des Kirchenvaters

Augustinus (s. d.), geb. 332 in Afrika. Ihre Eltern

waren Christen; dennoch wurde sie zur Heirat mit einem Heiden, Patricius von Tagaste, gezwungen, den sie

aber zum Christentum bekehrte. Mit ihren Söhnen Augustinus und Navigius reiste sie später nach Italien und

starb auf der Rückreise 387 zu Ostia. Unter Martin V. wurden ihre Überreste nach Rom gebracht. Ihr

kirchlicher Gedächtnistag ist der 4. Mai. – Vgl. Böhringer, M., die Mutter Augustins (in «Maria und Martha

Lebensbilder christl. Frauen», Bas. 1882).

Monieren (lat.), Ausstellungen an etwas machen, etwas rügen.

Moniersystem, Monierbauweise

(spr. -nĭeh-), eine in der Neuzeit vielfach mit größtem Erfolg angewandte Bauweise,

bei der die einzelnen Baukörper aus einem Eisengerippe mit Cementumhüllung bestehen. Sie ist nach ihrem

Erfinder Monier benannt, der als Besitzer einer großen Gärtnerei in Paris zuerst große Blumenkübel und

Wasserbehälter nach diesem System herstellte. Der deutsche Ingenieur G. A. Wayß erwarb das sich in

Frankreich schnell bahnbrechende M. für Deutschland und Österreich, wo es ihm gelang, dasselbe in der

ausgedehntesten Weise für den Hochbau, Wasserbau und das Hüttenwesen nutzbar zu machen. Nach den

amtlichen von ihm geleiteten Versuchen 1886 begründete der damals als Vertreter der preuß. Regierung

anwesende Regierungsbaumeister M. Koenen (der jetzige Direktor der Aktiengesellschaft für Monierbauten

in Berlin) die Theorie der Stabilität von Monierkonstruktionen und entwickelte die statischen Formeln zur

Dimensionierung der letztern. Das Wesentliche dabei besteht in dem Grundsatze, daß das Eisen in solcher

Lage und solcher Stärke in den Cementkörper einzubetten ist, daß es die Zugspannungen aufzunehmen

vermag, während dem druckfesten Cement die Druckspannungen zugewiesen werden. Die nach diesem

Gesichtspunkt ausgeführten Konstruktionen zeigen auffallend geringe Wandstärken, kühne Spannweiten mit

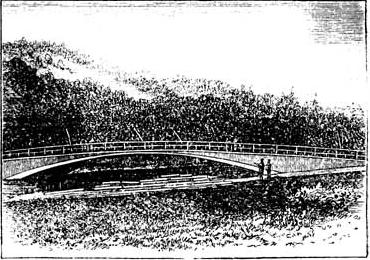

geringen Höhen. Nachstehende Abbildung zeigt eine nach dem M. ausgeführte Straßenbrücke in Wildegg in

der Schweiz (39 m mittlere Spannweite, 3,5 m Pfeilhöhe, 17 cm Gewölbstärke im Scheitel, 25 cm an den

Widerlagern). ↔

Textfigur:

Das M. besteht aus 5-25 mm starken Rundeisen, aus welchen ein weitmaschiges Gerippe gebildet wird und

so mit Cement umhüllt zu ebenen und gekrümmten Platten, zu Füllkörpern, zu binderähnlichen Tragkörpern

und zu Hohlkörpern, welche sowohl den innern als den äußern Druck aufnehmen, geformt wird. Das M.

erstreckt sich auf folgende Gebiete: Brücken und Wölbungen; Durchlässe, Tunnels, Kanäle und Röhren;

Kappengewölbe in Fabriken, Speichern u. s. w., in welchen gleichzeitig alle frei bleibenden Eisenteile und

Säulen glutsicher mittels des M. zu ummanteln sind; Platten zu Fußböden und Trottoirs; Wände;

Futtermauern; Treppen u. s. w.

Die Hauptvorteile des M. gegenüber andern Konstruktionen besteht in der unveränderlichen Dauerhaftigkeit

und Widerstandsfähigkeit auch gegen Feuersgefahr, großer Tragfähigkeit bei geringem Eigengewicht und

minimaler Konstruktionsstärke, Ersparnis an Widerlagern und Verankerungen, Wasser- und Dunstdichtigkeit,

schnelle Ausführung und Benutzungsfähigkeit, größere Billigkeit gegenüber reinen Stein- und

Eisenkonstruktionen und in hygieinischer Beziehung vollständige Reinhaltung der Gebäude von

krankheiterregenden Stoffen, Ungeziefer, Schwammbildung und Fäulnis. Professor Bauschinger in München

hat eine ganze Reihe von Versuchen mit Moniergegenständen angestellt und die sehr günstigen Ergebnisse

in einem Bericht vom 20. Dez. 1887 niedergelegt. Unter den Ausführungen (ganze Gebäude und Gewölbe)

nach dem M. sind beispielsweise die Außenwände und Gewölbe über der Alberthalle des Krystallpalastes

zu Leipzig vom königl. Baurat Arwed Roßbach, die bombensichern Gewölbe für deutsche Festungen mit

40000 kg Tragfähigkeit per Quadratmeter zu nennen. Die Kosten für Monierarbeiten der Aktiengesellschaft

für Monierbauten zu Berlin richten sich nach der Größe des Objekts, der Spannweite und Belastung.

Ungefähre Angaben darüber finden sich im Baugewerkskalender 1894. – Vgl. Rehbein, Ausgewählte

Monier- und Betonbauwerke der Aktiengesellschaft für Monierbauten zu Berlin (2. Aufl., Berl. 1894).

Monismus (vom grch. monos, allein, einzig),

die metaphysische Ansicht, die alle Erscheinungen des Universums auf ein einziges Princip, sei es ein

materielles oder geistiges, zurückführen will, ganz besonders aber diejenige, welche in dem zu Grunde

gelegten alleinigen Princip den Gegensatz des Materiellen und Geistigen selbst zu überwinden glaubt, indem

man etwa Ausdehnung und Denken bloß für zwei verschiedene Erscheinungsweisen einer und der-

Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 997.