Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Bogdanowitsch (Modest Iwanowitsch)'

2 Bde., Petersb. 1863–69), «Geschichte des Krieges von 1814» (deutsch, 2 Bde., Lpz. 1866),

«Geschichte der Regierung Alexanders I.» (6 Bde., Petersb. 1869–71), «Der orient. Krieg 1853–56»

(4 Bde., ebd. 1876). B. verfaßte außerdem eine Militärencyklopädie (6 Bde., 1852–58).

Bogdo, Großer und

Kleiner, zwei Berge im russ. Gouvernement Astrachan am

linken Ufer der Wolga, alleinstehende Triasgruppe, in sandig-thoniger Steppe, östlich von

Tschernyj-jar. Der Große B. ist 176 m, der Kleine 28 m hoch. Im NO. vom Großen B. liegt der

Salzsee Baskuntschak (s. d.).

Bogdo-ola («Heiliger Berg»), ein 3–4000 m hoher,dreispitziger Gipfel

im östl. Teile des Thianschan in Centralasien. Die ganze den Namen B. tragende Massenerhebung

zieht von W. nach O. unweit Urumtschi, in 43 1/2° nördl. Br. und 88–89° östl. L. von Greenwich.

Bogen, in der

Baukunst ein aus keilförmigen Steinen zusammengesetztes

gebogenes Stück Mauerwerk, das auf zwei Stützen ruht, den Raum zwischen diesen überdeckt und

gewöhnlich noch zum Tragen darüber befindlicher Bauteile bestimmt ist.

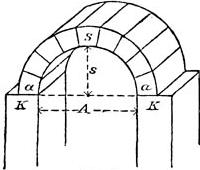

Figur 1:

Für einen B. (Fig. 1) sind folgende Bezeichnungen üblich: die Mauerteile, auf denen der B.

aufsitzt, heißen Kämpfer oder

Widerlager (K); die untersten Steine des B. werden die

Anfänger oder Füße (a)

genannt. Der oberste Stein, welcher im Scheitel des B. sitzt,

heißt Schlußstein (S). Die in der Mauerflucht sichtbare

vordere Fläche des B. heißt Stirn,

Haupt oder Schild; seine

äußere krumme Fläche wird Rücken oder

äußere Leibung, seine innere krumme Fläche

innere Leibung benannt. Den Abstand (A) zwischen den

Widerlagern bezeichnet man mit Spannweite, die Höhe (s) des

Scheitels über den Kämpferfugen mit ↔ Stich

oder Pfeilhöhe. Die Stirnseite wird oft durch ein der

Bogenlinie folgendes Profil ausgezeichnet (s. Archivolte). Der Schlußstein ist

meist größer als die andern Wölbsteine, oft auch besonders hervortretend und mit Blattornamenten,

Masken u. dgl. verziert. Auch die Kämpfer (s. d.) zeigen häufig

architektonisch durchgebildete Formen. Bisweilen wird der B. rein dekorativ als

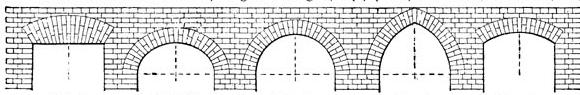

Blende (s. d.) verwendet. B. kommen oft in langen Reihen nebeneinander vor

und heißen dann Bogenreihen (Arkaden, s. d.).

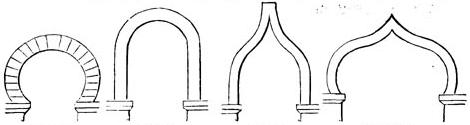

Figur 2 bis 6:

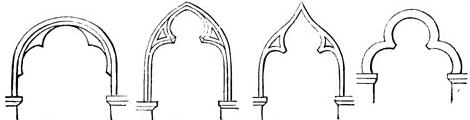

Figur 7 bis 10:

Der B. bildet entweder einen Halbkreis (Rundbogen,

s. Fig. 4), oder einen Teil eines solchen (Stichbogen,

Flachbogen, Fig. 6), oder eine halbe Ellipse

(Korbbogen, Fig. 3), oder besteht aus zwei, in einem Winkel

zusammenstoßenden B. (Spitzbogen, Fig. 5), oder er zeigt die

Form etwa eines Dreiviertelkreises (Hufeisenbogen, Fig. 7).

Tudorbogen ist ein gedrückter Spitzbogen. Wird der Bogen über

die Stützpunkte nach unten verlängert, so nennt man ihn

gestelzt (Fig. 8); ist diese Verlängerung eine einseitige,

so heißt er steigender B. Wird die Spitze eine Spitzbogens

nach oben schlank ausgezogen, so nennt man den B. Eselsbogen

(Fig. 9); diesem ähnlich, nur gedrückter ist der persische B.

oder Kielbogen (Fig. 10).

Scheitrechte B. (Fig. 2) nennt man jene, deren Unterkanten

eine wagerechte Linie bilden.

Figur 11 bis 14:

Durch Besetzung der Innenlinie eines B. mit Vorsprüngen (Nasen)

lassen sich mannigfache verzierte Formen bilden (Fig. 11–14), sodaß sich im ganzen über 50

verschieden benannte B. ergeben. – Der B. ist einer der wichtigsten konstruktiven und

künstlerischen Formen der Baukunst. Die Ägypter und Griechen kannten ihn, bildeten aber noch

vielfach seine Gestalt durch Auskragungen wagerechter Steinschichten, während doch das

konzentrische Aufbauen der Keilstücke für den B. charakteristisch ist. Die Etrusker waren die

ersten, die den Bogenbau systematisch durchführten. Zu hoher Vollendung und Durchbildung nach

technischer und künstlerischer Seite gelangte er bei den Römern, deren ganzes Bauwesen durch den

B. beherrscht wurde. Sie verwendeten ausschließlich den Rundbogen, der dann bis ins 12. Jahrh.

die Herrschaft sich erhielt. Nur die Mohammedaner zogen den Hufeisenbogen vor. Die Gotik führte

den Spitzbogen ein, der bei ungleichen Spannweiten doch zu gleicher Scheitelhöhe (durch

schlankere Bildung) hinaufgeführt werden kann und somit eine freiere Behandlung der

Grundrißgestaltung ermöglicht. Die Renaissance nahm den Rundbogen wieder an, verwendete ihn aber

weniger streng als die Römer und das frühere Mittelalter. Die künstlerisch weniger

ausdrucksvolle Form des Stichbogens erscheint erst seit dem 18. Jahrh. öfter in der Architektur.

In der Spätgotik und im Barockstil suchte man verschiedene neue Bogenformen einzuführen, die aber

meist willkürlich gewählt sind und der Konstruktion zuwiderlaufen, daher auch bald wieder

verworfen wurden.

Bogen,

elektrischer, glänzende Lichterscheinung, welche, dem

Funkenstrom bei der statischen

Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 207.