Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Fall (physikalisch)'

Figur: 2.

s=g/2·t², d. h. nach der 2-, 3-, 4fachen Fallzeit wird der 4-, 9-, 16fache Fallraum zurückgelegt, oder die

Fallräume sind den Quadraten der Fallzeiten proportional. Dieses letztere Gesetz, das

eine notwendige Folgerung der Annahme der gleichmäßigen Zunahme der Geschwindigkeit ist, fand Galilei durch den Versuch bestätigt. Zum Zwecke der Prüfung

wäre ein frei fallender Körper wegen der zu raschen Bewegung nicht geeignet gewesen. Galilei ließ daher eine Kugel in einer schwach gegen den Horizont geneigten

Rinne abwärts rollen und konnte annehmen, daß dieselbe wegen des geringern gleichmäßigen Antriebes auf der

Schiefen Ebene (s. d.) abwärts langsamer, aber nach demselben Gesetz sich bewegen würde, wie im freien F. Die

Fallzeiten wurden, in Ermangelung von Uhren, durch aus einem Gefäß in dünnem Strahl ausfließendes und nachher gewogenes Wasser gemessen. In der That

entsprach der doppelten Wassermenge die vierfache durchlaufene Rinnenlänge u.s.w. Heutzutage weist man das Fallgesetz namentlich durch die

Fallmaschine (s. d.) nach.

Nach der von Galileis Zeitgenossen vertretenen Aristotelischen Ansicht suchen die schweren Körper bei der Fallbewegung ihren Ort auf. Der Ort der schweren Körper

ist hiernach unten, jener der leichten oben. Das Wesen der Schwere besteht aber nach Galilei nicht in der Anweisung eines bestimmten Ortes, sondern in der

unausgesetzten gleichmäßigen Vermehrung der Geschwindigkeit vertikal abwärts. Der Geschwindigkeitszuwachs in jeder Sekunde wird

Fallbeschleunigung genannt und beträgt nach genauern, namentlich mit Hilfe des

Pendels (s. d.) ausgeführten Versuchen 9,81 m. Derselbe ist, wie Newton durch Pendel aus

verschiedenem Material nachgewiesen hat, an demselben Orte der Erde für alle Körper gleich groß. Auch ein Körper von größerm Gewicht fällt nicht, wie die

Aristoteliker meinten, rascher, sondern wie Galilei durch Versuche nachwies, in derselben Weise wie ein leichterer Körper. Der Luftwiderstand kann allerdings den F.

einer Feder mehr verzögern als jenen eines Bleistückes: in einer luftleer gepumpten, mit einem Hahn verschlossenen Röhre (Fig. 2) legen aber beide Körper denselben

Fallraum in der gleichen Zeit zurück.

Figur: 3.

Besteht das Wesen der Schwere in der unausgesetzten gleichmäßigen Geschwindigkeitsvermehrung vertikal abwärts, so müssen wir erwarten, daß die

Geschwindigkeit v eines vertikal aufwärts geworfenen Körpers ganz gleichmäßig bis 0 abnimmt, wobei der Körper, indem alle Geschwindigkeiten in umgekehrter

Ordnung auftreten wie beim F., ebenso hoch und ebenso lange steigt, als er fallen müßte, um die Geschwindigkeit v zu erlangen. ↔

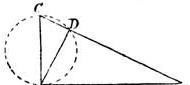

Beim F. auf der schiefen Ebene CB (Fig. 3) verhält sich die in der Richtung CB wirkende Schwerkraftkomponente (s.

Kraft) zur gesamten Schwerkraft wie CA:CB. Ist g die Beschleunigung des freien F., so stellt g CA/CB jene auf der schiefen Ebene vor. Die längs CA

und CB gleichzeitig durchfallenen Räume werden sich demnach wie CB zu CA verhalten. Während ein Körper CA durchfällt, wird gleichzeitig auf CB die Strecke CD

zurückgelegt, wobei AD senkrecht zu CB ist. Hieraus folgt weiter, daß der vertikale Durchmesser eines vertikalen Kreises in derselben Zeit durchfallen wird, wie irgend

eine vom Durchmesserendpunkt aus gezogene Sehne.

Für den F. auf der schiefen Ebene kann man aus dem Obigen leicht ableiten, daß die Endgeschwindigkeit der CA und CB durchfallenden Körper in A und B gleich sind,

sodaß die im F. erlangte Endgeschwindigkeit nur von der vertikalen Fallhöhe abhängt. – Vgl. Mach, Die Mechanik in ihrer Entwicklung (2. Aufl., Lpz. 1889).

Fall, in der Seemannssprache diejenigen Taue, welche dazu dienen, die Segel in die Höhe zu ziehen, wenn

diese gesetzt werden sollen. Sie werden nach den Segeln benannt, zu denen sie gehören, z.B. Klüverfall, Vormarsfall, Bramfall u.s.w.

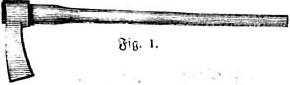

Figur: 1.

Fällaxt oder Waldaxt, auch Maishacke und

Schrotaxt genannt, zum Fällen der Bäume, zum Abhauen größerer Äste und Spalten der Holzstücke benutzte Axt. Fast in jedem

Lande, mitunter sogar in gewissen Distrikten, sind die Formen und Abmessungen der F. verschieden. In nachstehender Fig. 1 ist eine steirische F. abgebildet. Ihre

Länge beträgt 780 mm, die Breite der Schneide ist 80 mm, die ganze Länge des eigentlichen Axtkörpers beträgt 225 mm, der Rücken ist 55 mm lang und 40 mm breit,

das Gesamtgewicht beträgt 2,5 kg: der Zuschärfungswinkel ist 12°.

Figur: 2.

In Fig. 2 ist eine amerikanische F. dargestellt. Die Schneide ist

zweiseitig zugeschärft, sehr schlank und verläuft in starker Krümmung. Der Stiel ist aus zähem Hickoryholz gebildet und zeichnet sich durch eine eigentümliche

Krümmung aus. Die Breite der Schneide ist 115 mm, die Länge des Axtkörpers 195 mm, ihr Gewicht beträgt 2,4 kg. Der Schwerpunkt

des ganzen Werkzeuges liegt so nahe

Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 544.