542

Falklandstrom – Fall (physikalisch)

Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Falklandinseln'

winde herrschen vor. Eine Folge davon ist der völlige Mangel an Baumwuchs, doch giebt es niederliegendes Myrtengesträuch und besonders hohe, gerundete Rasen

von einer dicht verzweigten Doldenpflanze, Bolax Glebaria Commers., deren harziges

Gewebe leicht Feuer fängt. Sonst ist das Tussokgras (Dactylis caespitosa Forst.) mit

seinen übermannshohen Halmbüscheln noch bemerkenswert als Weide. Der Weizen kommt selten zur Reife; Gerste und Hafer gedeihen, ebenso alle europ. Gemüse.

Steinkohle tritt nicht in abbauwürdiger Menge auf. Die Tierwelt ist arm. Es findet sich von einheimischen Säugetieren ein nur hier vorkommender, aber mit einer

patagonischen Art nahe verwandter Fuchs (Pseudalopex antarcticus Shaw) und eine

Maus. Landvögel sind 18 Arten (darunter 7 Raubvögel, mehrere Finken, Tyrannen u.s.w., aber kein Kolibri) vorhanden, von denen 4 den Inseln eigentümlich sind.

Wasservögel sind zahlreich, besonders Pinguine, von denen 8 Species hier angetroffen werden. Amphibien und Reptilien sind nicht vorhanden, wohl aber eine Anzahl

zum Teil origineller Käfer. Schweine, Pferde, Rinder und Kaninchen sind verwildert. Seesäugetiere und Fische sind zahlreich an der Küste.

Haupterwerbszweig ist die Schafzucht (1891: 676000 Stück). Die wichtigsten Gegenstände der Ausfuhr bilden Wolle, Schafe, gefrorne Hammel (18287 Stück), Leder und

Häute; eingeführt werden Lebensmittel, Schiffsproviant und Baumaterialien. Der Gesamtwert der Ausfuhr betrug 1891: 130752, der der Einfuhr 67827 Pfd. St. Die

Kolonie hat etwa 10000 Pfd. St. Einkünfte und Ausgaben und erfordert keine Zuschüsse vom Mutterland. Hauptort ist Port Stanley an der Nordostküste von

Ostfalkland mit 694 E. und einem schönen, geräumigen Hafen.

Gesehen wurden die F. zuerst 14. Aug. 1592 von John Davis, entdeckt von Rich. Hawkins 2. Febr. 1594. Der Engländer Strong gab (1690) der Gruppe nach seinem

Gönner, Lord Falkland, den jetzigen Namen. Zahlreiche Fischer von St. Malo fuhren jährlich hierher, nach ihnen heißen die Inseln

Malwinen. Als erste Niederlassungen wurden von Franzosen unter Bougainville 1763 Port Louis auf der Ostküste von

Ostfalkland, 1766 von Engländern Port Egmont auf einer Insel vor der Nordwestküste von Westfalkland gegründet. Spanien kaufte dann 1767 den Franzosen Port

Louis ab und zwang 1770 die kleine engl. Besatzung von Port Egmont zur Kapitulation. Aber schon 1771 erzwang sich England die rechtliche Anerkennung der Kolonie.

Die Inseln blieben unbewohnt, bis 1820 von Buenos-Aires aus die Kolonisation unter einem Deutschen Vernet wieder begonnen wurde. Infolge eines Streites mit

nordamerik. Robbenschlägern beschoß ein Kriegsschiff Port Louis und führte die Kolonisten fort. Die F. wurden hierauf 1833 wieder von England besetzt, und 1840

beschloß die Regierung die Kolonisation, die guten Erfolg hatte. Doch wird das engl. Besitzrecht von der Argentinischen Republik angefochten. – Vgl. Dom Pernetty,

Histoire d'un voyage aux îles Malouines (neue Aufl., 2 Bde., Par. 1770); Dumont d'Urville,

Flore des Malouines (ebd. 1825); Darwin, On the geology of the Falkland Isles (im

«Quarterly Journal of the Geological Society», II, 267, Lond. 1846).

Falknis (der), Berg des Rhätikon in den Allgäuer Alpen (s. Ostalpen), erhebt sich an der Grenze von Liechtenstein und

Graubünden nördlich vom Prättigau zu 2566 m Höhe. Westlich gegen das Rheinthal vorspringend, bildet er mit der gegenüberliegenden Calanda die Thalpforte, durch

welche der Rhein aus Graubünden in die Ebene hinaustritt. Am Westfuße liegt der befestigte Bergpaß Sankt Luziensteig

(s. d.).

Falkonĕrie (frz. fauconnerie), Falknerei (s. Beize und

Falken).

Falköping (spr. fáltschöpping), Stadt im schwed. Län Skaraborg, westlich vom Wetternsee, an den Linien

Stockholm-Göteborg der Westbahn, F.-Malmö (380 km) der Südbahn und F.-Uddagärden, hat (1891) 2829 E., eine schöne Kirche und Getreidehandel. In der Nähe der

steile Mösseberg (326 m) mit Kaltwasserheilanstalt. – F. stammt aus dem 8. Jahrh. Auf der waldlosen Westgöta-Ebene bei F. schlug 24. Febr. 1389 Margarete von

Dänemark den schwed. König Albrecht entscheidend.

Fall, im grammatischen Sinne, s. Casus.

Fall oder freier Fall, die Bewegung gegen den Erdmittelpunkt hin, die

nicht unterstützte schwere Körper in vertikaler Richtung, d.h. in der Richtung eines freihängenden Lotes, annehmen. Ein fallender Körper ist desto schwerer mit den

Augen zu verfolgen, je tiefer derselbe bereits gefallen ist, und in gleichem Maße wird dessen Stoß auf die auffangende Hand empfindlicher. Hieraus erkennt man, daß

die Geschwindigkeit des Körpers im Verlauf des F. wächst. Galilei (1602) vermutete, daß die Geschwindigkeit der Fallbewegung

proportional der Fallzeit wachse, d.h. daß die erlangte Endgeschwindigkeit nach 2-, 3-, 4facher Fallzeit auch 2-, 3-, 4fach, daß

somit die Fallbewegung eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung sei (s. Bewegung, Bd. 2, S. 934a).

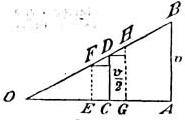

Figur: 1.

Ist g die Endgeschwindigkeit nach der ersten Fallsekunde, t die Fallzeit, v die Endgeschwindigkeit, so läßt sich dieser Satz einfach in der Form

v=g·t ausdrücken. Denkt man sich den Verlauf der Zeit durch die gerade Linie 0A (Fig. 1), das gleichmäßige Wachstum

der Geschwindigkeit aber durch die bis zur geraden 0B hinanreichenden vertikalen Linien dargestellt, so sieht man leicht, daß der in einer Fallzeit t zurückgelegte

Fallraum s ebenso groß ist, als wenn derselbe mit der der halben Fallzeit entsprechenden halben Endgeschwindigkeit

CD=AB/2=v/2 in gleichförmiger Bewegung zurückgelegt worden wäre; denn in von dem Halbierungspunkt der Zeit

gleich weit abstehenden Zeitpunkten vorher und nachher (E und G) ist die Geschwindigkeit (EF und GH) um gleich viel kleiner und größer als die halbe

Endgeschwindigkeit im Halbierungspunkt. Was also in der ersten Hälfte der Zeit gegen die gleichförmige Bewegung mit der Geschwindigkeit

v/2 versäumt wird, wird in der zweiten Hälfte nachgeholt, sodaß

s=v/2·t wird. Mit Rücksicht auf v=g·t ist auch

Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 543.