1003

Pensionsanstalt für Lehrerinnen und Erzieherinnen – Pentateuch

Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Pensionsanstalt deutscher Journalisten und Schriftsteller'

3. Klasse 30 M.; die monatlichen Beiträge je nach der Klasse 2,50, 5 und 10 M. Die Karenzzeit beträgt 10 Jahre, kann jedoch

auf 5 Jahre abgekürzt werden, wenn der Eintretende für mindestens 5 Jahre Nachzahlung leistet. Mitglieder, die vor Ablauf der Wartezeit invalid werden,

erhalten fünf Sechstel ihrer Beiträge zurück. Die Kasse zerfällt in Leibrenten- , Invaliden-, Reserve- und Unterstützungsfonds. In den Invalidenfonds fließen ein

Sechstel der gezahlten Beiträge sowie die außerordentlichen Einnahmen. Die Anstalt, die die Rechte einer jurist. Person besitzt, gliedert sich in Ortsverbände

(Berlin, Wien, München, Hamburg, Leipzig, Dresden, Stuttgart, Karlsruhe, Brünn, Darmstadt, Augsburg); die Geschäftsführung besorgt der Vorstand und ein

Aussichtsrat. Sitz der Anstalt ist München. Die Mitgliederzahl beträgt (Ende 1895) 524, das Vermögen 206000 M.

Pensionsanstalt für Lehrerinnen und Erzieherinnen, s. Lehrerinnen.

Pensum (lat., «das Zugewogene», Mehrzahl Pensa), das (in bestimmter Zeit) zu Leistende,

die tägliche Aufgabe, namentlich die Aufgabe, die der Lehrer den Schülern zuerteilt.

Pent... (grch.), Fünf..., oft in Zusammensetzungen vorkommend.

Pentāde (Pentas, grch.), ein fünf Tage umfassenderZeitraum. In der

Meteorologie (s. d.) rechnet man nach Dove das Jahr zu 73 P.

Pentādik (grch.), Zahlensystem, dessen Grundzahl fünf ist, in dem also z.B. die Zahl 6 des dekadischen

Zahlensystems durch 5+1 dargestellt werden muß.

Pentaēder (grch.), von fünf Ebenen begrenzter Körper.

Pentaëtēris (grch.), bei den Griechen Bezeichnung für einen Zeitraum von vier (nicht, wie man erwarten sollte,

von fünf) Jahren, insbesondere für die zwischen zwei Olympischen Festen liegende Frist. Bei spätern Schriftstellern findet sich jedoch in demselben Sinne das

Wort Tetraeteris, während Polybius den Ausdruck P. in Bezug auf die alle fünf Jahre wiederkehrende Schatzungsperiode

der Römer (s. Lustrum) anwendet.

Pentaglotte, Pentapla (grch.), Buch in fünf Sprachen, besonders Ausgaben der Bibel in

nebeneinander herlaufenden Texten von fünf Sprachen.

Pentagōndodekaēder (grch.), von 12 symmetrischen Pentagonen umschlossene Krystallform des

regulären Systems, der Hälftflächner des Tetrakishexaeders nach der parallelflächigen Hemiedrie, sehr häufig ausgebildet am Pyrit, weshalb das P. auch

Pyritoeder genannt wird. (S. Tafel: Krystalle I, Fig. 21.)

Pentagynus, pentagynisch (grch., «fünfweibig»), eine

Blüte mit fünf Griffeln oder Narben. Pentagynia nannte Linné die fünfte Ordnung in den Klassen 1 bis 13 seines Systems.

Pentakrinīten (Pentacrinĭdae), die merkwürdigsten und höchsten

unter den fossilen Seelilien (s. d.) oder Crinoiden. Ihre Hauptverbreitung haben sie im untern Jura, wo festsitzende Arten von 1 m

Kronendurchmesser und mehr als 17m langen Stielen ↔ begraben liegen, andere schwammen frei umher. Lebend haben sich nur wenige

Arten erhalten.

Pentamĕter (grch.), ein aus fünf Füßen zusammengesetzter Vers; er gehört zur daktylischen Gattung und

besteht aus zwei Hälften oder Hemistichien, die durch eine unveränderliche

Incision (Cäsur) geschieden werden. Jede Hälfte bietet eine sog. Penthemimeres (s. d.). Das

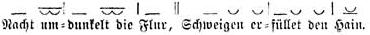

Schema ist demnach:

Textfigur:

Der Name P. ist also ungenau (es sind in Wirklichkeit sechs Füße); er rührt vermutlich daher, daß man den 3. und den 6. Fuß zusammen als einen Spondeus

zählte. Der P. kommt nur in Verbindung mit dem Hexameter vor (s. Distichon).

Pentandrus, pentandrisch (grch., «fünfmännig»),

eine zwitterige Blüte mit fünf freien, nicht miteinander verwachsenen Staubgefäßen. Pentandria nannte Linné die

fünfte Klasse seines Systems.

Pentāne, die zwischen 30 und 40° siedenden Kohlenwasserstoffe von der Zusammensetzung

C5H12. Man kennt verschiedene isomere P., von welchen einige im Petroleum vorkommen.

Pentapŏlis (grch., «Fünfstadt»), das Gebiet der fünf Seestädte, Ariminum, Pisaurum, Fanum, Senogallia und

Ancona an der Ostküste Italiens (vgl. Historische Karten von Italien 1 und 2, Bd. 9, S. 756), das

nach dem Zusammenbruch der Ostgotenherrschaft (555) einen Teil des Byzantinischen Reichs bildete. Diesem wurde es von den Langobarden entrissen. Von

ihnen eroberte es 756 Pippin und schenkte es mit dem größten Teil des Exarchats dem Papst (Pippinische Schenkung). – P. ist auch der spätere Name von

Kyrenaika (s. d.).

Pentăteuch (d. h. das aus fünf Teilen bestehende Buch), die griech.-alexandrinische Bezeichnung für die

Thora der Juden, die man mit leicht mißzuverstehendem Namen die

Fünf Bücher Mose nennt. Die griech.-alexandrinischen Namen der fünf Bücher sind:

Genesis, Exodus,

Leviticus, Numeri (Arithmoi),

Deuteronomium (s. die Einzelartikel). Der P. ist das Gesetzbuch des Judentums; daraus folgt, daß

er sich mit dem Judentum gebildet haben, mit ihm fertig geworden sein wird. Er ist als litterar. Niederschlag derjenigen geistigen Bewegungen zu begreifen,

durch die sich aus dem alten Volke Israel die religiöse Gemeinde der Juden gebildet hat. Die Entstehung des P. aufgehellt zu haben, ist ein Triumph moderner

deutsch-prot. Wissenschaft. Die erste Anregung zu diesen Untersuchungen ging schon zu Ende des 18. Jahrh. von einem franz. Arzte, Astruc, aus. Alles weitere

aber knüpft sich an die Namen der deutschen Protestanten Ilgen, George, Batke, Reuß, Hupfeld, Graf, Wellhausen und des Holländers A. Kuenen. Seine jetzige

Gestalt hat der P. erhalten durch die nach 444 v. Chr. erfolgte Zusammenfügung zweier Gesetzbücher, des bis dahin im Gebrauche der Jerusalemer Gemeinde

befindlichen Deuteronomischen Gesetzbuches und des von Esra (s. d.) aus Babylonien nach

Jerusalem gebrachten, aber nicht von ihm verfaßten Gesetzbuches Esras, oder, wie man auch sagt, des

Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 1004.