Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Zelle'

Anmerkung: Fortsetzung von [Die Pflanzenzelle.]

ten sich voneinander trennen, oder es treten eine Reihe weiterer Umwandlungen ein, ehe

aus einem Ursprünglichen Kern zwei neue Tochterkerne sich bilden (indirekte Kernteilung

oder Karyokinese). Letzterer sehr verbreiteter

Vorgang, der nicht selten auch mit der Entstehung neuer Zellen (Zellbildung) verknüpft

sein kann, in andern Fällen aber auch von derselben ganz unabhängig ist, verläuft bei

tierischen und pflanzlichen Zellen in wesentlich gleicher Weise. An günstigen Objekten,

wie den großen Kernen im Embryosack der Liliaceen, lassen sich sieben verschiedene

Umwandlungsstadien zwischen dem ungeteilten, ruhenden Kern und der völligen Ausbildung

der Tochterkerne unterscheiden. Diese Umwandlung betrifft aber nur denjenigen Teil des

Kerns, welcher durch Safranin und Gentianaviolett intensiv gefärbt wird (die sogen.

chromatische Kernfigur), während ein weiter Bestandteil, die achromatische Kernfigur,

durch die genannten Farbstoffe nicht tingiert wird und bei der Kernteilung auch eine

wesentlich verschiedene Rolle spielt. Letzterer Teil bildet nämlich freie, vom Äquator

nach den Polen des Kerns zusammenneigende, feine Fäden, die als

Spindelfasern bezeichnet werden und dazu bestimmt

erscheinen, den ersten Anfang der Zellhaut zu erzeugen, sofern die Bildung einer solchen

mit der Kernteilung verknüpft ist; in diesem Fall bilden die Spindelfasern in der Mitte

knotenförmige Anschwellungen, welche die Bildung der Zellmembran andeuten. Die Figuren

4-6 veranschaulichen die beschriebenen Verhältnisse. Eine

Kernverschmelzung tritt besonders bei der

Zygosporenbildung sowie bei dem Fortpflanzungsakt mancher Kryptogamen und aller

Blütenpflanzen ein; bei letztern dringt nach Strasburger ein aus der Pollenzelle stammender

Kern vom Pollenschlauch aus in die Eizelle ein und verschmilzt mit dem in dieser Z.

vorhandenen Kern.

Unter den aktiven Einschlüssen des Zellplasmas unterscheiden sich die Chlorophyllkörper

(Chloroplasten) durch ihre grüne Farbe von den bunt

gefärbten Farbstoffkörpern (Chromoplasten) und den

farblosen Stärkebildnern (Leukoplasten). Die Chloroplasten

der niedern Gewächse, besonders der Algen, zeichnen sich durch das Vorkommen eigentümlicher

Kerne, der sogen. Pyrenoide, aus. Dieselben werden

entweder dicht von Stärkemehlkörnern eingehüllt (beschalte Pyrenoide), oder liegen frei

in der plasmatischen Substanz der Chlorophyllkörper (nackte Pyrenoide). Sie ähneln den

Nukleolen der Zellkerne, bestehen wie diese aus echten Eiweißstoffen und stehen wahrscheinlich

in naher Beziehung zu der Stärkebildung. Die meist kugelförmigen Stärkebildner treten

besonders im chlorophyllfreien Gewebe von Knollen und in der Epidermis

auf und enthalten Stärkekörner und Eiweißkristalloide. Die Chromoplasten endlich sind in den

Zellen bunt gefärbter Blumenblätter und Früchte verbreitet, und zwar sind vorzugsweise

gelbe und orangegelbe Farbstoffe an Chromoplasten gebunden, während rote, blaue und violette

Pigmente meist im Zellsaft gelöst vorkommen. Alle aktiven Plasmaeinschlüsse bilden sich,

wie auch die Zellkerne, immer nur durch Teilung schon vorhandener Körner, können sich aber

ineinander verwandeln, wie dies z. B. bei der winterlichen Umfärbung vieler grüner ausdauernder

Pflanzenteile, z. B. den Nadeln der Koniferen, geschieht

(s. Chlorophyll).

Unter den inaktiven Inhaltsbestandteilen der Pflanzenzelle sind die Körner des

Aleuron (s. d.) und des Stärkemehls (s. d.) am

meisten verbreitet. Außerdem treten vereinzelt auch Fettkristalle, Körner von Schwefel

(bei Beggiatoa) und sehr häufig Kristalle von

↔

oxalsaurem Kalk (s. Kristallschläuche)

im Zellinhalt auf. Kohlensaurer Kalk findet sich im Innern der Z., besonders in den sogen.

Cystolithen (s. Kalkeinlagerungen), kommt aber auch im Kernholz vieler

Laubbäume als Ausfüllungsmasse der Gefäße und Tracheiden sowie in Samenschalen vor.

Kristallkörnchen von schwefelsaurem Kalk erfüllen die Vakuolen in den Zellen einiger

Desmidieen, aus Kieselsäure bestehende Inhaltskörper wurden in der Epidermis

und den Gefäßbündelscheiden von Palmen, Orchideen, Magnoliaceen gefunden und sind den

nicht selten vorkommenden Kieseleinlagerungen (s. d.) der Zellmembran

an die Seite zu stellen. Unter den flüssigen Bestandteilen des Zellinhalts sind Öltropfen

und Gerbstoffkugeln am meisten verbreitet. Der Zellsaft

endlich enthält eine große Anzahl organischer und anorganischer Verbindungen im gelösten

Zustand.

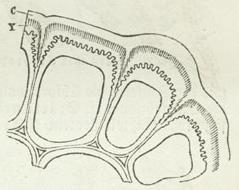

Figur 7: Oberhautzellen; c Cuticula, y Kutikularschicht.

Zellhaut. Nur in verhältnismäßig seltenen Fällen, so

besonders bei den Schwärmsporen der Algen und Pilze, den Plasmodien der Myxomyceten

(s. d.) sowie in den unbefruchteten Eizellen der höhern Kryptogamen und Blütenpflanzen, erscheint

die Pflanzenzelle ohne äußere feste Hülle. In der Regel wird sie von einer aus Cellulose

bestehenden Haut umgeben, welche durch die Lebensthätigkeit des Plasmas aufgebaut wird.

Als Cellulose ist diese Membran durch die Bläuung mit Jod und verdünnter Schwefelsäure sowie

Violettfärbung mit Chlorzinkjod und durch Löslichkeit in konzentrierter Schwefelsäure und

Kupferoxidammoniak charakterisiert und unterscheidet sich dadurch von der Haut der Pilzzellen

(Pilzcellulose), bei welcher die genannten Reaktionen

nicht eintreten. Im Verlauf ihrer Entwickelung erfährt die Zellhaut vorzugsweise drei Arten

von chemischer Umänderung, welche als Verkorkung,

Verholzung u. Verschleimung

bezeichnet zu werden pflegen. Verkorkte Membranen nehmen in Kalilauge eine gelbe Färbung an und

widerstehen der gleichzeitigen Einwirkung von Salpetersäure und chlorsaurem Kali viel länger als

gewöhnliche Cellulose. Verkorkung tritt besonders in der äußersten Schicht der Oberhautwandung

in der sogen. Cuticula (s. Epidermis) und

in der unterhalb derselben liegenden Kutikularschicht (Fig. 7), ferner in den Zellen mancher

Samenschalen, in den Schutzscheiden (s. Endodermis)

und in bestimmten Gewebeschichten von Stamm- und Wurzelteilen (s. Kork) ein.

Da die verkorkte Membran die Eigenschaft besitzt, für Wasser und wässerige Lösungen

undurchdringlich zu sein, so wird die Bildung von Korklamellen für die Pflanze ein Mittel,

gewisse Partien ihres Gewebes vor dem Eintritt von Wasser zu schützen oder von der Kommunikation

mit andern Geweben abzuschneiden. An Stelle von Korksubstanz können mitunter auch wachsartige

Substanzen in der Zellhaut, z. B. der Epidermis von

Aloë, Cycas,

Hoya, eingelagert werden. Überzüge von Wachs kommen in

Form zusammenhängender Krusten, feiner Körner oder dichtgestellter senkrechter Stäbchen auf

der Außenseite von Epidermiszellen vor und erscheinen dem bloßen Auge als bläulicher

Reifüberzug der betreffen-

Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 859.