Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Zelle'

Anmerkung: Fortsetzung von [Die Pflanzenzelle.]

ebenfalls ohne sichtliche Beteiligung des Kerns mit einer Haut.

Das Wachstum der Zellmembran in der Richtung der Fläche

(Flächenwachstum) scheint vorwiegend durch Einlagerung neuer Cellulosemoleküle zwischen

die schon vorhandenen (Intussuszeption) stattzufinden,

während das Wachstum in der zur Zellhaut senkrechten Richtung häufig durch Anlagerung neuer

Zellstoffschichten an die bereits gebildeten (Apposition)

erfolgt, mitunter ist jedoch auch bei Dickenwachstum Intussuszeption anzunehmen.

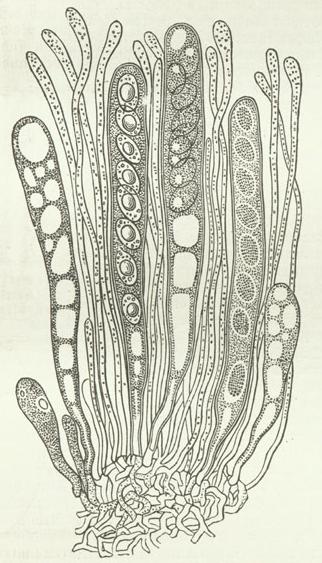

Figur 20: Freie Zellenbildung in Sporenschläuchen.

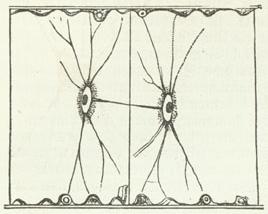

Figur 19: Spirogyrazelle nach vollendeter Zellteilung.

Die Vermehrung der Zellen

(Zellbildung) kommt im Pflanzenreich in doppelter Weise

zu stande, indem entweder die Haut der Mutterzelle auch auf die Tochterzellen übergeht und

die zwischen letztern auftretenden Scheidewände mit jener zu einem Ganzen verschmelzen

(Zellteilung), oder indem die neugebildeten Tochterzellen

mit der Mutterzelle von Anfang an nicht im Gewebeverband stehen

(freie Zellenbildung). Ersterer, bereits für

Spirogyra (s. oben) geschilderter Vorgang kehrt bei

allen vegetativen Zellen wieder und ist im Pflanzenreich daher

↔

der weitaus häufigste, während die freie Zellbildung auf die Fortpflanzungsorgane beschränkt

erscheint. In typischer Form findet sie bei der Sporenbildung (Fig. 20) in den Schläuchen

der Askomyceten statt, wobei sich Plasmamassen um die vorher durch Teilung entstandenen Kerne

ansammeln, sich zu Primordialzellen abrunden und schließlich mit einer Cellulosehaut umkleiden;

die auf diese Weise gebildeten Tochterzellen liegen frei im Inhalt der ursprünglichen

Mutterzelle. Außerdem kommt Neuzellbildung auch durch Zellverjüngung

und durch Zellverschmelzung (Zellfusion) zu stande; in

ersterm Fall wie bei der Bildung der Schwärmsporen wird der gesamte Plasmakörper der Mutterzelle

zur Bildung einer einzigen neuen Tochterzelle verwendet, während bei der

Zellverschmelzung zwei oder mehrere Zellen zu einem Ganzen

zusammentreten, wie dies bei der Bildung der Gefäße (s. d.) aus einer Reihe

übereinander stehender Zellen, ferner bei Milchröhren (s. d.) und in vielen

andern Fällen geschieht.

Die fortgesetzte Entstehung vegetativer Zellen durch Teilung schon vorhandener Mutterzellen führt

zur Bildung von Zellverbänden, deren Elemente durch ein gemeinsames Wachstumsgesetz beherrscht werden.

Im einfachsten Fall entstehen nur unter sich parallele und auf der Wachstumsrichtung der Mutterzelle

senkrechte Teilungswände, wodurch ein einfacher Zellfaden, z. B.

bei den Fadenalgen, hergestellt wird. Verlaufen die Scheidewände nicht mehr parallel zu einander,

bleiben aber senkrecht zu einer und derselben Ebene, in welcher das vorwiegende Wachstum des Zellverbandes

erfolgt, so entwickeln sich Zellflächen, wie in vielen Moosblättern;

Zellkörper, z. B. in den Stamm- und Wurzelspitzen (Vegetationspunkten)

aller höhern Gewächse, entstehen durch Bildung von Scheidewänden in allen möglichen Richtungen.

Hierbei kann eine einzelne Z. (Scheitelzelle) in ausschließlicher

Weise alle übrigen Zellen des Gewebeverbandes aus sich hervorgehen lassen, oder die Teilungen erfolgen

in besondern Zellgruppen oder ganz regellos. Der Aufbau von Zellkörpern wird durch das Gesetz beherrscht,

daß die neuauftretenden Teilungswände teils der Oberfläche des ganzen Zellkomplexes parallel laufen

(Periklinen), teils auf derselben senkrecht stehen

(Antiklinen). Ein in Teilung begriffener Zellverband wird als

Bildungsgewebe (s. Meristem)

im Gegensatz zu teilungsunfähigem Gewebe (Dauergewebe) bezeichnet. Nach der Form der Z. wurden die

Zellgewebe besonders in der ältern Pflanzenanatomie betrachtet; man

unterscheidet hiernach Gewebe mit wenig gestreckten, an den Enden flachen Elementen als

Parenchym (Würfelgewebe) von Geweben, deren Zellen lang gestreckt

und an den Enden mehr oder weniger zugespitzt sind (Prosenchym

oder Fasergewebe). Besteht ein Gewebe aus fadenförmigen, miteinander

verwebten und unabhängig voneinander wachsenden Zellen wie bei vielen Pilzen und Flechten, so wird es

als Hyphengewebe (Filz-,

Pilzgewebe) bezeichnet, das bei mehr rundlicher Gestalt der

einzelnen Elemente in das sogen. Pseudoparenchym übergeht. Der

Körper der höhern Pflanzen gliedert sich nach dem Zellenaufbau meist in drei Gewebesysteme, von

welchen das an der Peripherie liegende als Hautgewebe von dem aus faserähnlichen Elementen gebildeten

Stranggewebe, d. h. den Gefäßbündeln (s. d.),

und dem parenchymatischen Grundgewebe der Rinde und des Marks

unterschieden werden.

In physiologischer Beziehung ist die wichtigste Eigenschaft der Pflanzenzelle die Quellungsfähigkeit

Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 862.