Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Auge (der Tiere)'

dunkeln Pigment umgeben, welches den Zutritt der Lichtstrahlen dadurch reguliert, daß es überflüssige und die Klarheit des Bildes beeinträchtigende abhält.

Bei den Wirbeltieren dient hierzu auch das von der Pupille durchsetzte, verengerungs- und erweiterungsfähige Diaphragma (Iris). Die A. der Tiere sind nach

einem doppelten Typus gebaut: es sind einfache oder zusammengesetzte A.

(Facetten- oder Netzaugen).

Einfache A. finden sich bei Gliederwürmern, Spinnen, Insekten, Mollusken und Wirbeltieren. Sie sind im großen und

ganzen nach dem Plane des menschlichen A. gebaut, stellen also eine Art Camera obscura dar: vorn mit einer Sammellinse (bikonvexe, durchsichtige

Hautstelle oder gesonderte Linse) und darunter mit einer lichtbrechenden Substanz (Glaskörper); die Retina entspricht dem Spiegel der Camera, und auf ihr

kehrt sich wie auf diesem das eingefallene Bildchen um. Die einfachen A. der Wirbeltiere zeigen verschiedene nicht unwesentliche Modifikationen.

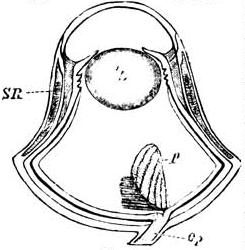

Figur: 7

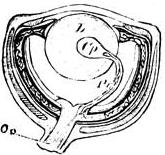

Figur: 8

Die A. der Säugetiere gleichen, abgesehen von der stellenweise andern Gestalt der Pupille, dem verschiedenen Grade

der Wölbung des Bulbus und der Linse (Fig. 7 und 8, L), ganz denen des Menschen. Das A. der Vögel weist indessen eine

Reihe nicht unbeträchtlicher Eigentümlichkeiten auf. Zunächst ist der Bulbus nicht rund, sondern abgestumpft kegelförmig, Basis und Vorderende sind stark

konvex, das sie verbindende Mittelstück enthält in der Regel einen aus einer Anzahl einzelner, sich dachziegelartig deckender Knochenplättchen bestehenden

Ring (Sklerotikalring, Fig. 7 SR) in der Sklerotika eingelagert. Eine sehr merkwürdige, schon bei Reptilien in geringerer

Entwicklung auftretende Eigentümlichkeit des Vogelauges ist der Kamm (Fig. 7 P) oder

Fächer, d.h. eine in eine verschiedene Anzahl von nebeneinander gelegenen Blättern zerlegte, die Netzhaut

durchsetzende Fortsetzung der Chorioidea, welche ihren Ursprung neben der Eintrittsstelle des Sehnerven Op nach außen nimmt; dem Kiwi

(Apteryx) fehlt er. Seine physiol. Bedeutung ist noch völlig unbekannt; er läßt sich aber etwa mit einer allerdings der

Funktion nach auch noch unklaren Vorrichtung im Fischauge (Fig. 8) vergleichen. Hier bildet die Chorioidea einen ganz ähnlichen Fortsatz (den sichelförmigen

Fortsatz, Fig. 8 Pr), welcher gleichfalls als gekrümmter, aber einfacher Stab die Retina durchsetzt, bis an die Linse herantritt und sich hier in Gestalt eines Löffels

oder Glöckchens (Campanula Halleri Cp) erweitert. Die A. der meisten Wirbeltiere (Schlangen und Knochenfische

ausgenommen) haben Lider, und zwar die Vögel, Reptilien und ↔ Haie deren drei, indem nämlich am Augeninnenwinkel noch ein drittes

unpaares (die Nickhaut) entspringt, das dem halbmondförmigen Fältchen (plicula semilunaris) beim Menschen

entspricht. Bei den meisten Wirbeltieren werden die A. durch ein System von Muskelchen bewegt.

Der zweite Augentypus ist der der zusammengesetzten, der nur bei

Gliederfüßern (s. d.) vorkommt.

Die A. der Tiere liegen oft in Höhlungen gebettet; unter Umständen aber stehen sie auf besondern stielartigen Bildungen (Ophthalmophoren), die einstülpbar

oder rückziehbar sein können (wie bei den Schnecken), oder seitwärts beweglich sind (bei den Krebsen). Meist stehen die A. am Kopf (fast alle Schnecken,

Kopffüßer, Wirbeltiere, Gliederfüßer, die meisten mit A. versehenen Würmer), sie finden sich aber auch an seitlichen Körperanhängen (bei manchen

Gliederwürmern), am Mantelrand von Muscheln (Kammmuscheln, Klappmuscheln), auf dem Rücken von Schnecken

(Onchidium), ja sogar in die Rückenschale eingebettet (Käferschnecken), bei Seeigeln an verschiedenen Stellen der

Schale, meist aber um den After herum, bei Seesternen an der Unterseite der Armspitzen. Sehr häufig treten die A. symmetrisch und in der Zweizahl auf, aber

durchaus nicht immer. So wird schon die Zirbeldrüse (s. d.) der Wirbeltiere neuerdings als ein drittes median gelegenes rudimentäres A.

angesehen. Bei wirbellosen Tieren (Mollusken, Würmern, Insektenlarven, Echinodermen) kann sich ihre Zahl beträchtlich vermehren, und wenn man etwa ein

jedes Element der zusammengesetzten Gliedertieraugen als ein eigenes A. ansieht, so kann ihre Zahl in die Tausende steigen. In allen Klassen und Ordnungen

sonst meist sehender Tiere giebt es blinde Formen (bei den Schmetterlingen wenigstens als Raupen), nur die Vögel machen eine Ausnahme. Blinde Tiere

wohnen meist, aber nicht immer, an dem Lichte unzugänglichen Orten (in Erdhöhlen, überhaupt unter der Erde, in Pflanzen oder Tieren, in der Tiefsee). – Vgl.

J. Müller, Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtssinnes (Lpz. 1826); R. Leuckart, Organologie des A. (im «Handbuch der gesamten Augenheilkunde», hg.

von Graefe und Sämisch, Bd. 2, ebd. 1875); Helmholtz, Handbuch der physiol. Optik (2. Aufl., ebd. 1885 fg.). (S. auch Augenheilkunde,

Augenkrankheiten, Augenpflege.)

Auge, künstliches. Das künstliche A. ist eine aus Email gefertigte

Schale, welche die Gestalt der Oberfläche des vordern Drittels des menschlichen A. besitzt, und auf deren Mitte die Regenbogenhaut in entsprechender Farbe

und die Hornhaut mit der dem menschlichen A. zukommenden Wölbung angebracht sind. Das künstliche A. soll, soweit möglich, ein verloren gegangenes

natürliches A. ersetzen und dem entstellenden und für viele Menschen schreckhaften Anblick der Einäugigkeit abhelfen. Ein genau angepaßtes und gut

gewähltes künstliches A. leistet in dieser Hinsicht so Vollkommenes, daß nicht nur Laien, sondern selbst Ärzte das Kunstprodukt nicht zu erkennen vermögen.

Es macht innerhalb gewisser Grenzen die vom gesunden A. ausgeführten Bewegungen mit und wird beim Schließen der Augenlider von diesen so vollkommen

wie das gesunde A. bedeckt. Auch bewirkt ein gut angepaßtes künstliches A. dem Träger keineswegs das Gefühl des Drucks durch einen fremden Körper. Der

Augenarzt wendet das künstliche A. aber auch an, um das durch Entzündung zum Stumpf zusammengeschrumpfte A. vor äußern Schädlichkeiten

Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 110.