Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Flüsse'

Behält der Lauf eines Flusses keine entschiedene Richtung bei, sondern windet sich hin

und her, wie es besonders bei geringem Gefälle geschieht, so bildet er Krümmungen oder Schlangenwindungen (Serpentinen,

Mäandrinen). Bei der Regulierung der F. schneidet man die Windungen durch Dämme ab; die abgetrennten Teile werden dann zu

sog. Altwassern (am Mississippi Bayoux genannt).

Teilt der Fluß sich in zwei oder mehrere Betten, so entstehen Strom- oder Flußspaltungen. Die getrennten Teile heißen

Flußarme; vereinigen sie sich wieder, so schließen sie

Flußinseln (Werder,

Auen, Kämpen) ein. Das durch die Ablagerungen

eines Flusses gebildete Mündungsland heißt Delta (s. d.). Nicht selten ist

die Flußmündung meerbusenartig erweitert und bildet dann ein Ästuarium (s. d.), früher «negatives Delta»

genannt, wenn innerhalb derselben die Gezeiten sich geltend machen, wie z. B. in der Elbe, Weser, Themse, im San Lorenz,

Gabun u. s. w., oder einen Süßwasser- oder Mündungsgolf. Liegen einem solchen

entweder eine Landzunge (Nehrung) oder größere Inseln vor, so daß er fast ganz vom

Meere geschieden, ist, so bildet er dahinter ein Haff (s. d.); liegen aber nur Eilande vor, die ihn vom Meere

wenig absondern, so heißt er Liman. Die kürzeste Linie zwischen der Quelle und der Mündung heißt der

direkte Abstand oder die direkte Länge des Flusses und die Richtung dieser Linie die Haupt- oder Normalrichtung. Dagegen

nennt man Stromentwicklung die ganze Länge eines Flußlaufs mit allen seinen

Krümmungen. Nach den durch die Höhe und die übrige Beschaffenheit des Bettes bedingten Eigentümlichkeiten seiner

Entwicklung teilt man den ganzen Lauf eines vollständig entwickelten Stroms in drei Teile oder Hauptstufen: Den

Oberlauf im obern Stufenlande, wo die Erosion allein thätig ist, den

Mittellauf, bei welchem die Erosion aufhört, Ablagerung ↔ aber auch nicht

stattfindet, weil die Sinkstoffe immer noch fortgeschafft werden, und den Unterlauf im

Tieflande, wo nur Ablagerung statthat. Nicht alle F. zeigen diese drei Teile. Manchen, z. B. den Niederungsflüssen, fehlt der

Oberlauf, andern, wie den Wildbächen, der Mittellauf; Unter- und Mittellauf mangelt den sich aus Küstengebirgen ins Meer

stürzenden F. (Schweden und Norwegen). Bei manchen F. wiederholen sich die drei Teile, wie beim Rhein, der Donau und den

meisten afrik. Strömen.

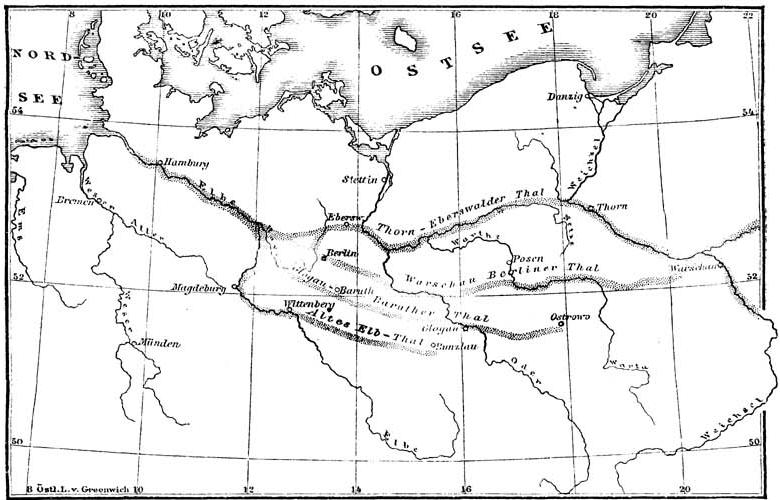

Tafel: Diluvialthäler der Norddeutschen Tiefebene.

Fluß- oder Stromsystem nennt man einen Hauptfluß

mit seinen sämtlichen Quellen, Bächen, Neben-, Zu-, Bei- und Seitenflüssen; die Zeichnung eines solchen hydrogr. Ganzen heißt

ein Flußnetz, das natürlich die verschiedensten Formen haben kann. Am regelmäßigsten

ist es, wenn ein Hauptstrang von beiden Seiten Zuflüsse in gleicher Stärke und Zahl erhält (Po, Amazonenstrom); häufig ist die

eine Seite stärker entwickelt als die andere (Theiß, Rhône). Sehr häufig findet sich das System, wo ein Hauptstrang durch zwei

oder mehrere gleichwertige F. gebildet wird (Parana-Paraguay, Loire-Allier, Dwina, Dnjepr, Seine, Indus). Die Länderstrecken

zusammengenommen, welche ihre Gewässer einem und demselben Hauptfluß zusenden, bilden das

Fluß- oder Stromgebiet, auch das Becken oder

Bassin genannt. Die Gebiete mehrerer F., welche demselben Meere zufließen, bilden zusammen ein Meergebiet. Die Grenze

zweier Flußgebiete heißt Wasserscheide, die Grenze zweier Meergebiete aber

Hauptwasserscheide. Europa hat eine Hauptwasserscheide, die vom nördl. Ural quer bis

zum südl. Portugal zieht. In Asien stehen zwei Hauptwasserscheiden aufeinander senkrecht. Zwei hat auch Afrika. Am

verwickeltsten sind sie in Amerika. Diese Scheiden oder Ränder der Flußbecken liegen stets relativ höher, aber keineswegs

immer auf den absolut höch-

Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 937.