Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Gewohnheitsrecht'

gewohnheitsrecht dem bürgerlichen (auch gesetzlichen) Recht vorgehen.

(S. Desuetudo.) Der Beweis eines gültigen, aber nicht gerichtskundigen (z. B.

rein örtlichen) G. ist durch Zeugnisse über

viele Fälle der langjährigen Anwendung oder richtiger durch die Kundschaft von

rechtserfahrenen, das Bestehen des Gebrauchs direkt bestätigenden Männern zu führen. Dieser Beweis kann aber nur geführt werden,

wenn die gewohnheitsmäßige Rechtsbildung gewisse Voraussetzungen erfüllt: lange Dauer der Übung, ernstliche Überzeugung, daß

man damit

Recht übe, und ein nicht allgemein, objektiv als Unrecht zu erachtender Rechtsinhalt.

G. bedürfen nach §. 265 der

Deutschen Civilprozeßordnung des Beweises nur insofern,

als sie dem Gericht unbekannt sind. Bei Ermittelung derselben ist überdies

das Gericht auf

die von den Parteien beigebrachten Nachweise nicht beschränkt; es ist befugt, auch andere Erkenntnisquellen zu

benutzen und zum Zweck einer solchen Benutzung das Erforderliche

anzuordnen. – Jetzt hat das G. die geringste Bedeutung auf dem

strafrechtlichen Gebiete, indem es sich hier nur in der Form des Gerichtsgebrauchs geltend macben kann. – Vgl. Puchta, Das G.

(2 Bde., Erlangen 1828–37); Adickes, Studien über die heutige Geltung des röm. Rechts (Bd. 1: Zur Lehre von den Rechtsquellen,

Cassel u. Gött. 1872); Schwanert, Gesetz und Gewohnheit (Rost. 1873).

Gewölbe, die nach irgend einer Bogenlinie aus keilförmigen Steinen geformten

konkaven Decken über den

von Mauern ganz oder teilweise geschlossenen Räumen. Durch ein G. wird also ein Raum überdeckt, durch einen

Bogen (s. d.) dagegen eine Öffnung im Mauerwerk. Betreffs der bei den G.

vorkommenden Grundbenennungen s. den Artikel Bogen. Gewöhnlich benennt man die G. nach ihrer allgemeinen Form und

Bestimmung, obwohl man sie im technischen Sinne richtiger nach der geometr. Art ihrer Flächen einteilt, z. B. in solche mit cylindrischen,

Kegel-, Kugel- u. a. Gewölbeflächen.

Im allgemeinen werden G. im Hochbau nur sehr selten aus natürlichen Steinen (Bruchstein,

Quadersandstein) ihrer Schwere wegen ausgeführt. Die letztern kommen nur bei Gurtbögen, Graten und Rippen der Kreuz- und

Sterngewölbe zur Anwendung, während zur eigentlichen Wölbung nur leichtes Material, wie Ziegelsteine, durchlochte Steine,

poröse

Steine, rhein. Schwemmsteine, leichte Tuffsteine (Kölner Dom), selbst auch Korksteine und topfartige und sonstige Hohlkörper aus

gebranntem Thon dienen. Alle G. können aber auch als Gußgewölbe hergestellt werden, wie sie die alten Römer schon ausgeführt

haben, während sie in neuerer Zeit häufig durch Holzverkleidung in ihrer Form nachgeahmt, oder als feuersichere Decken mittels

Eisengerippe und Cementumhüllung nach dem Moniersystem (s. d.) oder auch nach dem

Rabitz-Patent (s. d.) ausgeführt werden. Sind die G. aus Werkstein

hergestellt, so muß jeder einzelne Stein die

passende Form nach seiner Lage im G. besitzen,

was man das Austragen der Wölbsteine nennt.

Die Bestimmung ihrer Form und Größe lehrt der Steinschnitt.

Figur 2:

Figur 1 (a, b):

In Bezug auf die Gewölbeform unterscheidet man folgende Hauptformen.

Das

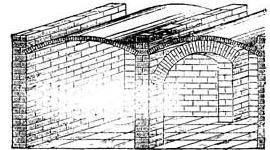

Tonnengewölbe (s. nachstehende Fig. 1), historisch das ältest bekannte, schon von den Ägyptern,

Persern und Römern in den kolossalsten Dimensionen, wie bei den röm. Kloaken, ausgeführt, findet bei uns ↔ im

Hochbau nur selten Anwendung der großen Höhe wegen, die es erfordert; hauptsächlich nur bei Kellergewölben in bruchsteinreichen

Gegenden und in Verbindung mit Kreuzgewölben oder Kuppeln bei Durchfahrten, Vestibülen, Kirchen u.s.w. tritt es auf. Es besteht meist

aus einem halben Kreiscylinder mit wagerecht liegender oder bei gewölbten Treppenanlagen gerade ansteigender Achse und

Scheitellinie. Als Profil tritt jedoch auch die Ellipse oder der Korbbogen auf, während bei Wendeltreppen

schraubenförmig steigende, auch

ringförmige

Tonnengewölbe vorkommen. Schiefe Tonnengewölbe findet man meist nur bei sog. schiefen

Brücken. Da die Tonnengewölbe zu viel Höhe für Hochbauzwecke bedürfen, treten an ihre Stelle sehr häufig G. mit einem

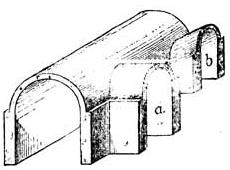

Segmentbogenprofil. Solche G. bezeichnet man als Kappengewölbe oder

Preußische Kappen (Fig. 2). Sie können zwischen Gurtbögen oder I-Träger gespannt werden und

dienen hauptsächlich zur Überdeckung

von Kellerräumen, Korridoren in einfachen Gebäuden, Registraturen und Kassenräumen (Tresor).

Sie werden meist in Ziegelstein ausgeführt, höchst selten in Bruchstein oder Werkstein. Hierher gehören auch die sog.

Stichkappen, welche zur Lichtgebung bei Kellerfenstern angeordnet worden müssen, wenn sich

ein Tonnen- oder Kappengewölbe gegen die Fensterwand spannt.

Man unterscheidet cylindrische Stichkappen mit wagerechter

(Fig. 1a), steigender (Fig. 1b) bez. fallender Scheitellinie sowie kegel- und kugelförmige. Denkt man sich ein Tonnengewölbe durch

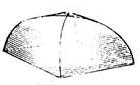

zwei diagonal geführte senkrechte Schnitte in vier Teile zerlegt und vier solche Teile zusammengesetzt,

welche die Tonnenwölbung

enthalten, so entsteht das Klostergewölbe (Fig. 3), bei welchem die Schnitte der einzelnen

Tonnengewölbeteile als Kehllinien bezeichnet werden.

Figur 3:

Das Profil dieser Tonnengewölbe kann

flach, rundbogig, elliptisch, spitzbogig u. s. w. sein. Während die beiden ersten Gewölbearten nur über rechteckigen Räumen

angeordnet werden können, lassen sich Klostergewölbe über jede beliebige Grundrißform spannen. Vereinigt man ein Tonnengewölbe

mit einem Klostergewölbe, so entstehen das Muldengewölbe, das

scheitrechte und das Spiegelgewölbe. Dieselben werden

stets über rechteckig länglichen oder auch trapezförmigen Grundrissen angeordnet. Das erstere

Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 995.