Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Gleichgewicht'

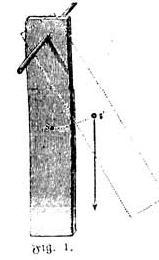

Textfigur: Fig. 1

Im stabilen G. eines schweren Körpers hat dieser eine solche Lage,

das sein Schwerpunkt s vertikal unter dem Drehungspunkt (Aufhängepunkt), also so tief als möglich liegt

(s. beistehende Fig. 1),

daß daher, wenn der Körper durch eine kleine Drehung aus dieser Lage herausgebracht wird, sein

Schwerpunkt höher als früher zu liegen kommt (bei s'); infolgedessen wird der Körper immer wieder

seine erste Lage einzunehmen suchen; hierher gehören alle aufgehängten und mindestens in einem Dreieck

unterstützten Körper und alle Körper, die in einer waagerechten Achse (Wage) oder in zwei zueinander

unter rechtem Winkel gerichteten, wagerechten Achsen, mit darunter liegendem Schwerpunkte, hängen,

wie z.B. bei der Cardanischen Aufhängung für Schiffslampen, Schiffskompasse, Schiffsbarometer u. s. w.

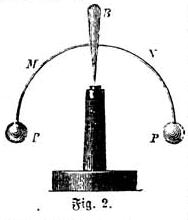

Textfigur: Fig. 2

Manchmal scheint ein Körper unterstützt zu sein und ist dennoch, weil sein Stützpunkt höher als der

Schwerpunkt liegt, aufgehängt; dies ist z. B. der Fall bei einem auf seiner Spitze ruhenden Kegel B

(Fig. 2 ), bei

dem mittels eines Drahtbogens M N zwei gleiche Bleikugeln P und P symmetrisch zu beiden Seiten des

Kegels derart befestigt sind, daß der gemeinschaftliche Schwerpunkt der ganzen Körperverbindung

unter den Stützpunkt zu liegen kommt. Infolgedessen ist der Kegel eigentlich aufgehängt, mithin

im stabilen G. In ähnlicher Weise verhält es sich mit vielen Balancierfiguren, z. B. mit den

bekannten galoppierenden Pferden, Sägemännern u. dgl. m., die an der Tischkante aufgehängt sind.

Bei den unterstützten Körpern ist die Stabilität (s. d.) von verschiedenen Umständen abhängig.

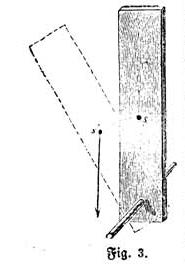

Textfigur: Fig. 3

Im labilen G. hat der Körper eine solche Lage,

daß der Schwerpunkt s vertikal über dem

Drehungspunkte (Stützpunkt), also möglichst hoch liegt (s. Fig.3), daß daher, wenn

der Körper durch eine kleine Drehung aus dieser Lage herausgebracht wird, sein Schwerpunkt stets

tiefer als früher zu liegen kommt (bei s'), weshalb derselbe nicht mehr zurückkehrt, sondern,

die störende Bewegung fortsetzend, eine noch tiefere Lage aufsucht; hier z. B. kommt das Brett

nach seiner Umdrehung in die stabile Lage wie bei Fig. 1.

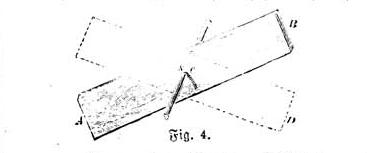

Textfigur: Fig. 4

Im indifferenten G. befindet sich ein Körper, wenn der Drehungs-

und Stützpunkt durch seinen Schwerpunkt geht (s. Fig. 4), so daß der Schwerpunkt s durch eine

Drehung des Körpers weder gehoben noch gesenkt wird; hierher gehört z. B. das ↔

Brett in Fig. 4, das im G. bleibt, es mag die Lage AB oder CD oder irgend eine beliebige Lage

durch Drehung um die Achse annehmen; ferner sind hier zu nennen Wagenräder, Kugeln und

Cylinder auf wagerechtem Boden u. s. w.

über das G. schwimmender Körper s. Schwimmen. über das G. der flüssigen Körper s. Hydrostatik, der gasförmigen

s. Aerostatik. - über das G. der Staaten s. Politisches Gleichgewicht.

Gleichheit ist das Verhältnis, vermöge dessen von zweierlei irgend

einer Art dasselbe gilt. So spricht man von G. der Dinge, wenn sie dieselben Eigenschaften

haben; von G. der Begriffe, wenn sie durch dieselben Merkmale gedacht werden

(s. Identität); von G. zweier Flächen, wenn sie dieselbe Größe haben u.s. w.

Gesellschaftliche G. nennt man dasjenige Verhältnis

der zu einer Gesellschaft gehörigen Personen, vermöge dessen sie gleiche Rechte und Pflichten

haben. Schon das ältere Naturrecht stützte sich auf den Begriff der G., indem es denselben zur

Bestimmung der ersten Grundbegriffe des Rechts benutzte. Aber erst zur Zeit der Französischen

Revolution ward die G. aller förmlich proklamiert. Allgemein anerkannt ist die Forderung

der G. vor dem Gesetz. Jeder Staatsbürger soll den Schutz der Gesetze gleichmäßig genießen

und diesen gleichmäßig Unterthan sein.

Gleichnis, ein Ausdruck oder eine Wendung, durch die bestimmte

Eigenschaften eines Gegenstandes dadurch hervorgehoben werden, daß ein anderer,

sonst durchaus verschiedener Gegenstand, der aber diese Eigenschaften ebenfalls aufweist,

bei der Schilderung erwähnt wird. Das übereinstimmende heißt

Vergleichungspunkt

(tertium comparationis, d. i. das Dritte des Vergleichs).

Ein weiter ausgesponnenes, zur Erzählung entwickeltes G. heißt Parabel (s. d.).

Die sog. biblischen G. sind ausgeführte Parabeln,

die religiöse Ansichten durch Erzählungen aus Natur- und Menschenleben gemäß

der morgenländ. Vorliebe für bildliche Darstellung veranschaulichen.

Gleichschritt, die gleichmäßige Bewegung einer Truppenabteilung,

in der der einzelne Schritt von sämtlichen Mannschaften mit demselben Fuße, in gleicher

Länge und mit taktmäßigem Niedersetzen der Füße ausgeführt wird. Der G. gestattet ein

dichtes Anschließen der hintereinander marschierenden Mannschaften und giebt der

marschierenden Truppe Halt und feste Ordnuug. Er wird daher nicht nur auf dem

Exerzierplatz und zu Paradezwecken, sondern auch auf dem Gefechtsfelde dann

angewendet, wenn es darauf ankommt, bei überwältigenden Eindrücken des

Kampfes eine geschlossene Truppe in ruhiger und geordneter Bewegung zu erhalten.

In allen übrigen Fällen vermeidet man den G., da er auf die Dauer große Anstrengung

erfordert. Schon die Römer und Griechen wendeten den G. an; im Mittelalter geriet

er in Vergessenheit und erst seit der Mitte des 18. Jahrh. kam er wieder in Gebrauch.