82

Glockentaufe – Glockner

Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Glockenstuhl'

Flacheisen, wie in umstehenden Fig. 1 u. 2 (Vorder- und Seitenansicht), oder aus starken Eichenbalken gebildetes Gerüst, welches auf einer Balkenlage im

Glockenturm aufgestellt wird. Die Bewegung der Glocke geschieht durch ein Hebelwerk, welches von unten angezogen wird.

Glockenthaler, die Thaler, welche Herzog August von Braunschweig-Lüneburg-Wolfenbüttel zum Andenken an die Räumung Wolfenbüttels

seitens der Österreicher 1643 (auch in halben und Viertelstücken) in sieben verschiedenen Geprägen schlagen ließ. Sie tragen sämtlich bis auf einen, auf

dem nur der Klöppel dargestellt ist, als Symbol des Friedens das Bild einer Glocke.

Glockenton (ital. nota sostenuta), eine Gesangsmanier, die in dem schnellen Wechsel von

Crescendo (s. d.) und Decrescendo auf einem und demselben Tone

besteht und in der Wirkung dem Tone der Glocke nahe kommt.

Glockenton, Nürnberger Künstlerfamilie, deren Mitglieder als Miniaturmaler berühmt waren. Das

älteste war Georg der Ältere (gest. 1515); sein Sohn Albrecht soll eine große

poet. Begabung besessen und auch als Formschneider sich ausgezeichnet haben. Den größten Namen aber erwarb sich

Nikolaus G. (gest. 1534), der das berühmte Meßbuch für Albrecht von Mainz 1524 ausführte, das jetzt in Aschaffenburg

aufbewahrt wird, wo auch ein von ihm illustriertes Gebetbuch sich befindet. Die Bibliothek zu Wolfenbüttel besitzt von ihm eine Bibel mit Miniaturen nach

Dürers Holzschnitten.

Textfigur:

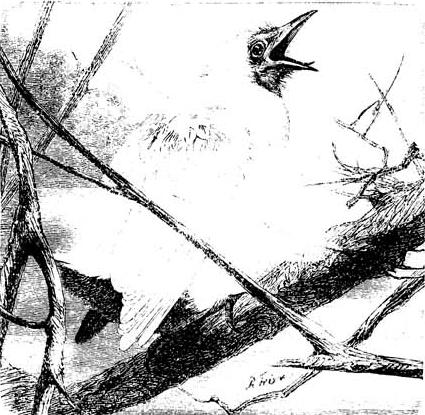

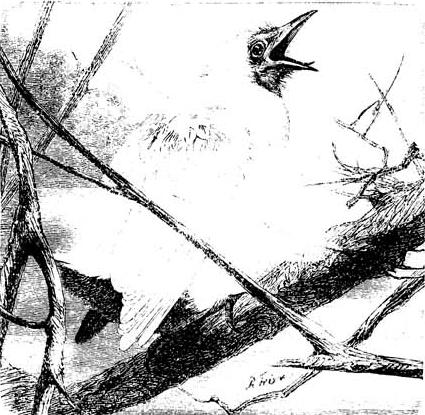

Glockenvögel (Chasmorhynchus), Gattung der Fruchtvögel (s. d.). die in

vier Arten das tropische kontinentale Amerika bewohnt. Die Tiere haben einen platten, niedergedrückten, weit gespaltenen Schnabel, sind an der Kehle und

den Wangen nackt. Die Geschlechter sind in der Färbung sehr verschieden. Eine der bekanntern Arten ist der Schmied oder

Glöckner (Chasmorhynchus nudicollis

Temm., ↔ s. beistehende Figur), bei der das Männchen schneeweiß ist, das Weibchen aber graugrün,

unten heller mit dunkeln Längsstreifen, mit schwarzem Scheitel und schwarzer Kehle. Länge 25 cm, wovon auf den Schwanz 7 cm entfallen. Die Tiere haben

einen außerordentlich lauten, Glockengeläute vergleichbaren Ruf, den sie nach Sonnenuntergang erschallen lassen.

Glockenweihe, Glockentaufe, Feierlichkeit bei Einweihung einer Glocke. Die in der kath.

Kirche noch gegenwärtig gebräuchliche G. ist erst seit dem 8. Jahrh. üblich geworden. Sie ist nicht überall gleich; wesentlich besteht sie darin, daß unter

dem Gesange des Miserere und des 28. Psalms die Glocke mit geweihtem Wasser besprengt, mit heiligem Öl gesalbt, bekreuzigt, mit der Taufformel geweiht und

beräuchert wird. Die Glocke erhält eine heilige Person als Paten und führt deren Namen. Die Reformation hat die G. als einen Mißbrauch verworfen; doch

findet auch in der prot. Kirche bei der Einführung neuer Glocken eine angemessene kirchliche Feier statt. – Vgl. Steffens, Kirchenweihe und Glockensegnung

aus dem röm. Pontifikale (Essen 1893).

Glockner oder Großglockner, nächst dem Ortler (3902 m) und dem Königsspitz (3857 m) der

höchste Gipfel des österr. Alpengebietes, der zehnthöchste in den Ostalpen (s. d.), erhebt sich in den Hohen Tauern an der Grenze von

Tirol und Kärnten zu 3798 m Höhe. Der Berg, eine der schlanksten Eispyramiden, gehört nicht dem Hauptkamme an, sondern entsteigt dem 11 km langen Grat,

der sich vom Eiskögele (3439 m) südöstlich bis zur Mündung des Leiterbachs in die Möll unweit Heiligenblut (s. d.) erstreckt. Die

Ostseite dieses Grats, in dem sich zum letztenmal gegen O. die ganze Großartigkeit der Hochalpen entfaltet, fällt gegen den mächtigen Gletscher der

Pasterze (s. d.) ab; südwestlich gegen die Oberstufe des Kalserthals senken sich vom Schneewinkelkopf (3412 m), dem Romariswandkopf

(3547 m) und der Glocknerwand (3721m) das Laperwitz-, Frusnitz- und Teischnitzkees; südlich hangen vom G. und der Adlersruhe (3463 m) das Ködnitz- und

das Leiterkees gegen die gleichnamigen Thäler hinab. Der Grat besteht aus Chloritschiefer, der an der Ostseite von gelblichweißem Kalkglimmerschiefer

unterteuft wird. Der Gipfel besteht aus zwei durch eine bald felsige, bald übereiste Scharte getrennten Spitzen, dem

Kleinglockner und dem etwas höhern Großglockner, mit einem 2 m hohen Kreuz. Die

Aussicht erstreckt sich über den ganzen Kranz der Alpen vom Ortler bis zum Triglav, nordwärts bis zum Böhmerwald, südwärts bis zum Adriatischen Meer. Die

Besteigung ist durch Erbauung von 5 Schutzhütten jetzt sehr erleichtert; es sind dies: das Glocknerhaus auf der Elisabethruhe (2101 m), die Hofmannshütte

an der Pasterze (2438 m), die Salmhütte im Leiterthal (2805), an Stelle der alten, verfallenen Hütte errichtet, die Stüdlhütte auf der Vanitscharte

(2800 m) und die Erzherzog Johannhütte auf der Adlersruhe (3464 m); letztere wurde vom Österreichischen Alpenklub, die übrigen vom Deutschen und

Österreichischen Alpenverein erbaut.

Die ersten Versuche zur Besteigung wurden aus Anregung des Kardinals und Fürstbischofs von Gurk,

Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 83.