155

Gonfaloniere – Goniometer

Gonfaloniere («Bannerträger»), einerseits mit dem Zusatz

«della chiesa» Bezeichnung der Vorkämpfer und militär. Schutzherren des Papsttums; dieses Amt hatten die

Normannenkönige Unteritaliens, später die Anjous und nach Cesare Borgia schließlich die Farnesen von Parma. Andererseits, mit dem Zusatz

«della giustizia», Name für die Oberrichter, und ohne diesen Zusatz Titel der Stadtregenten (gleichbedeutend mit

Podestà, s. d.); so außer in Lucca und Bologna in Florenz, wo Gian della Bella der erste

«G. della giustizia» war.

Gong, Gonggong, Instrument, s. Tamtam.

Gonggongmetall, eine Legierung von 80 Teilen Kupfer und 20 Teilen Zinn, aus der die durch ihre Klangfähigkeit ausgezeichneten

ind. und chines. Gonggongs (s. Tamtam) hergestellt werden. G. ist bei Dunkelrotglühhitze oder wenig darunter schmiedbar wie Eisen.

Góngora y Argote, Luis de, span. Dichter, geb. 11. Juli 1561 zu Cordoba, bezog, 15 Jahre alt, die

Universität zu Salamanca, um die Rechte zu studieren, scheint sich aber schon damals ganz der Poesie zugewendet zu haben. Bereits 1584 nennt ihn Cervantes

mit Auszeichnung. Um 1605 trat er in den geistlichen Stand, um eine Pfründe von der Kathedrale von Cordoba zu erhalten. Von da ab verbrachte er einen

großen Teil seiner Zeit am Hofe in Valladolid und Madrid, wurde auch mit der Stelle eines königl. Ehrenkaplans begnadet. In seiner letzten Krankheit ging

er nach Cordoba zurück, wo er 23. Mai 1627 starb. G. gehört in seinen Sonetten, Romanzen, Letrillas und Villancicos zu den ersten Lyrikern der Periode,

zeichnet sich durch Energie des Ausdrucks und eine starke satir. Ader aus, neigte aber wie die Begabtesten der Zeit zur Manier. G. hat in einigen

Dichtungen seiner spätern Jahre («Polifemo», «Soledades»,

«Piramo y Tisbe») die Richtung auf eine geschraubte Sprache, gesuchte Bilder, Latinismus und falsche Gelehrsamkeit

aufs äußerste getrieben, den dem gleichzeitigen ital. Marinismus genau verwandten Estilo culto,

Gongorismus oder Culteranismus geschaffen, dessen Einfluß noch tief in das 18.

Jahrh. hineinreicht. Gesammelt wurden seine Gedichte von Lopez de Vicuña (1627); vollständiger, aber sehr inkorrekt ist die Ausgabe von Hozes y Cordola

(1633), welche denen von 1654 und 1659 zu Grunde liegt. Einige weitere Gedichte enthält der dreibändige Kommentar von Salcedo Coronel (1636-–49). Auch die

Auswahl in Bd. 32 der «Biblioteca de autores españoles» ist textkritisch ungenügend. – Vgl. Churton,

Gongora (mit Bildnis, 2 Bde., Lond. 1862).

Gonidĭen, die Algenzellen im Thallus der Flechten (s. d.,

Bd. 6, S. 877b), die den flechtenbildenden Pilzen als Nährpflanzen dienen.

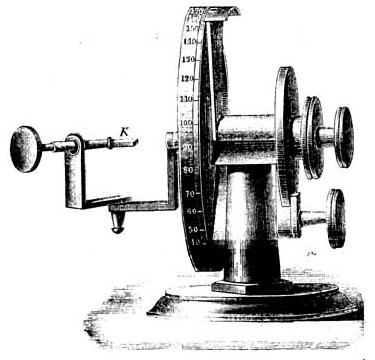

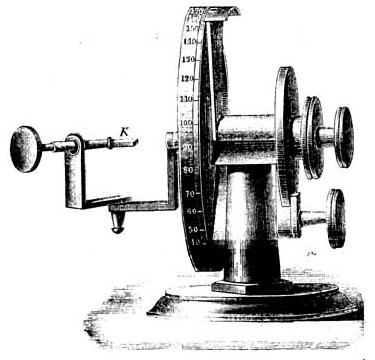

Figur 2:

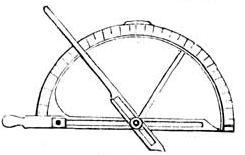

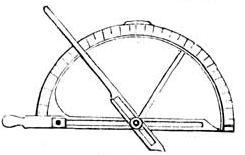

Figur 1:

Goniometer, Instrumente zur Bestimmung der Neigungswinkel (Kantenwinkel) zweier Krystallflächen. Man unterscheidet

Kontaktgoniometer und Reflexionsgoniometer, je nachdem die Messung durch den unmittelbaren Kontakt zweier auf die Krystallflächen aufgelegter und mit

einem ↔ eingeteilten Halbkreise verbundener Lineale, oder durch die Reflexion des Lichts vorgenommen wird, wobei alsdann die

Krystallflächen als kleine Spiegel dienen. Das Kontakt- oder Anlegegoniometer,

zuerst 1783 durch Carangeot angegeben, ist in Fig. 1 dargestellt: es ist nur bei etwas größern Krystallen und für solche Winkel anwendbar, deren

Kantenlinie wirklich ausgebildet vorliegt, und liefert sowenig genaue Resultate, daß es bloß bei den ersten vorläufigen Messungen oder da als Aushilfe

benutzt zu werden pflegt, wo das Reflexionsgoniometer nicht angewendet werden kann. Bei seinem Gebrauch muß die Ebene der Schienen allemal senkrecht auf

der zu messenden Kante stehen. Die Reflexionsgoniometer, die zuerst von Wollaston 1809 konstruiert wurden, gewähren

bei zweckmäßiger Benutzung Resultate, die bis auf 1' genau sind; sie setzen zwar ebene und glatte, nach den Gesetzen der Planspiegel reflektierende

Krystallflächen voraus, sind aber insbesondere bei kleinern Krystallen und auch für solche Winkel brauchbar, die nicht unmittelbar zum Durchschnitt kommen.

Fig. 2 giebt die Konstruktion eines Reflexionsgoniometers wieder, das zur genauen Ausführung von Krystallwinkelmessungen dient. Es besteht wesentlich aus

einem Vollkreise (Limbus), dessen Teilung sich durch einen Nonius bis auf einzelne Minuten fortsetzt, und an dessen Achse der Krystall (K) mit etwas Wachs

derart befestigt wird, daß beide Flächen der zu messenden Kante parallel der Drehungsachse sind. Wenn man nun das Spiegelbild eines etwas entfernten

Gegenstandes oder eine Lichtflamme im Dunkeln erst auf der einen Krystallfläche beobachtet und dann den Kreis um seine Achse so lange dreht, bis dasselbe

Bild auch von der zweiten Krystallfläche reflektiert wird, so wird der Drehungswinkel nicht den gewöhnlich so genannten Kantenwinkel, sondern unmittelbar

das Supplement des gemessenen Winkels, den Nor-

Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 156.