552

Gullivers Reisen – Gümbel

Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Gülle'

als das Körnerwachstum gefördert. In einigen Gegenden nennt man G. auch die über den Stalldung geleitete Jauche, welche

dabei einen Teil der löslichen Substanzen desselben aufgenommen hat. Die Zusammensetzung der G. ist je nach dem Futter,

der Tierart u. s. w. eine sehr wechselnde; im Mittel enthält die unverdünnte G. auf 1000 Teile: 982 Wasser, 18 feste Stoffe; in

letztern 7 organische Substanz, 1,5 Stickstoff, 0,9

Phosphorsäure, 5 Kali, 1 Natron, 0,5 Kalk u. s. w. – Vgl. Hartstein, Die flüssige Düngung

(Bonn 1859); E. Wolfs, Praktische Düngerlehre (11. Aufl., Verl. 1889).

Gullivers Reisen (spr.göll-,

Gulliver’s travels), berühmter Roman von Swift (s. d.).

Gully (engl., spr. göllĭ, «Einlauf»), die bei Anlage der Schwemmkanalisation

notwendigen Bauwerke, um bei Einführung des Haus- und Regenwassers in die Kanäle das Hineingelangen von Sinkstoffen

(Sand, Schlamm u. dgl.) möglichst zu vermeiden. Da die Zahl derartiger in einem Netz von Entwässerungskanälen anzulegender

Einläufe eine sehr große ist und dadurch die Ausgabe dafür sehr hoch wird, muß große Sorgfalt darauf verwendet werden, deren

Konstruktion so einfach wie möglich zu machen. Man hat zu berücksichtigen, ob viel oder wenig Schlamm zur Abführung kommt,

um danach die Abmessungen zu treffen, ob kälteres Regen- oder wärmeres Hauswasser einfließt, um event. die Sicherung

gegen Einfrieren zu treffen. Ein Wasserverschluß (s. d.) ist stets anzuwenden.

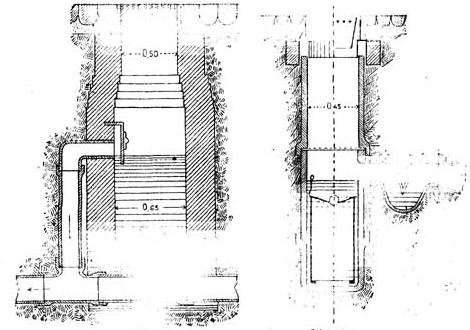

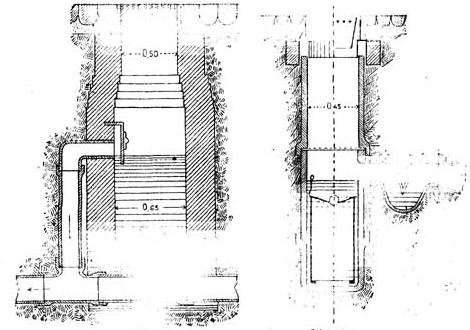

Figur 1 und 2:

Die vorstehenden Abbildungen zeigen die Typen von Berlin (Fig. 1) und Frankfurt a. M. (Fig. 2). Ersterer G. ist aus Stein, letzterer

aus gebranntem Thon hergestellt. Der sich in ersterm sammelnde Schlamm wird durch kleine Bagger herausgeholt, während bei

dem letztern sich der Schlamm in einem Eimer niederschlägt.

Gülte, Bezeichnung für Rente bei dem Rentenkauf (s. d.).

Gültigkeit der Erkenntnis, objektive und subjektive G.,

s. Objekt und Subjekt.

Gulussa, der zweite Sohn des numidischen Königs Massinissa, wurde von seinem Vater aus Anlaß

von dessen Zwistigkeiten mit Karthago wiederholt nach Rom geschickt, um die von den karthag. Gesandten gegen Massinissa

erhobenen Anklagen zu entkräften. In Karthago, wo er 152 v. Chr. die Wiederaufnahme der verbannten Freunde des

↔ Massinissa verlangen sollte, ward er nicht eingelassen. Aus Rache überfiel er in dem bald hernach

ausgebrochenen Kriege das besiegte und ohne Waffen entlassene Heer der Karthager treulos und machte den größten Teil

desselben nieder. Nach Massinissas Tode 149 v. Chr. erhielt er durch Scipio, welcher die Verteilung des Reichs unter dessen

drei Söhne überkommen hatte, den militär. Teil der königl. Gewalt und leistete hierauf den Römern als Reiterführer gute Dienste

gegen die Karthager. Er starb kurze Zeit vor seinem ältesten Bruder Micipsa (gest. 118 v. Chr.), nachdem er 120 v. Chr. neben

seinen beiden Söhnen den illegitimen Sohn seines jüngsten Bruders, Jugurtha (s. d.), als Sohn und

Miterben angenommen hatte.

Gulwa, Strom in Australien, s. Murray.

Gulyas (Gulasch), abgekürzt für

Gulyás-hús (Rinderhirtenfleisch), ungar. Nationalgericht, angeblich so hergestellt, wie die

ungar. Rinderhirten in der Puszta ihr Fleisch zubereiten. Das G. besteht aus zollgroßen Rindfleischstücken, die samt ihrem

natürlichen Fett mit Zwiebeln, Salz, Kümmel und Paprika weichgedünstet werden.

Gum (frz. goum), Abteilungen irregulärer alger. Reiterei, die aus

Eingeborenen des Landes zusammengesetzt ist, im Gegensatz zu den regulären Spahisregimentern. Diese Truppen stehen

unter dem Befehl arab. Chefs, die von der franz. Regierung eingesetzt sind; sie versehen im Frieden den Sicherheitsdienst in

den Grenzdistrikten, im Kriege Vorpostendienst u. dgl. Das Bindeglied zwischen ihnen und der regulären Armee bildet die durch

Dekret vom 10. Dez. 1830 errichtete reguläre eingeborene Reiterei oder die

Chasseurs algériens, die später Spahis

genannt wurden.

Gumal oder Gomul, Fluß und Paß in Afghanistan in der

Landschaft Wasiristan, führt von der westl. Sulemankette über die östliche nach Dera-Ismail Chan am Indus.

Gümbel, Karl Wilh. von, Geolog, geb. 11. Febr. 1823 zu Dannenfels in der Rheinpfalz, widmete sich

in München und Heidelberg dem Studium des Bergfachs und trat 1848 auf dem Steinkohlenwerke zu St. Ingbert in der Pfalz in

den praktischen Montandienst. 1851 zur Leitung der geognost. Landesaufnahme nach München berufen, rückte G. 1879 zum

Vorstand der obersten Bergbehörde in Bayern auf. Auch wirkte G. als Honorarprofessor an der Münchener Universität und als

Lehrer an der Technischen Hochschule. 1882 wurde er durch Verleihung des Verdienstordens der Bayrischen Krone in den ^

Adelstand erhoben. Er ist Ehrenbürger der Stadt München. Nach ihm als Entdecker wurde von von Kobell ein im Thonschiefer

von Nordhalben vorkommendes faseriges, im wesentlichen aus einem wasserhaltigen Thonerdesilikat bestehendes Mineral

Gümbelit genannt, und eine unter den Versteinerungen vorkommende, zu den

Daktyloporen gehörige Koralline trägt von G. den Namen Guembelina. Von der unter seiner

Leitung stehenden «Geognost. Beschreibung des Königreichs Bayern» sind bis jetzt vier umfangreiche Bände, enthaltend das

bayr. Alpengebirge und sein Vorland, das ostbayr. Grenzgebirge, das Fichtelgebirge mit dem Frankenlande und der Frankenjura

(Gotha und Cass. 1861–91),

Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 553.