949

Hegner – Heher

Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Hegnenberg-Dux'

keit gegen das neue Deutsche Reich zurück, trat für die bestehende Selbständigkeit der bayr. Krone innerhalb der Reichsverfassung ein, den Einheitsstaat

verwerfend. Nach dem Abgange des Grafen Bray übernahm H. 21. Aug. 1871 das Ministerium des königl. Hauses, das des Äußern und den Vorsitz im Ministerrat.Er starb

2. Juni 1872.

Hegner, Ulrich, schweiz. Schriftsteller, geb. 7. Febr. 1759 zu Winterthur, studierte zu Straßburg Medizin, ward nach einer Reise durch

Deutschland Landschreiber der Grafschaft Kyburg, 1798 Appellationsrat in Zürich, 1805 Senator zu Winterthur und starb daselbst 3. Jan. 1840. Das Ergebnis einer

Reise nach Paris (1801) war: «Auch ich war in Paris» (3 Bde., Winterthur 1803–4); ein trefflicher Sittenroman ist seine «Molkenkur» (3 Bde., Zür. 1812; 3. Aufl.

1827; Bd. 2–3 u.d.T. «Suschens Hochzeit», 1819), worin er anschaulich den Fremdenverkehr in der Schweiz schildert; namentlich erregte aber sein rühmlicher Versuch

eines lokalhistor. Romans, der den Stoff entschlossen aus naher Vergangenheit nahm, günstiges Aufsehen: «Salys Revolutionstage» (Winterthur 1814). Seine

«Gesammelten Schriften» erschienen in 5 Bänden (Berl. 1828–30). – Vgl. Schellenberg-Biedermann, Erinnerungen an H. (Zür. 1843).

Hegumĕnos (neugrch.,spr. igu-, Iguman),der Abt eines griech.

Klosters; Kathigumenos ist eine feierlichere Form für H.

Hegung des Dinges (s. d.), im frühen deutschen Mittelalter die Eröffnung der

Verhandlung, bei den Süddeutschen durch den Priester, bei den Norddeutschen durch den König mit der Formel: «Ich gebiete Lust (d. h. Gehör und Schweigen) und

verbiete Unlust». Damit war die Versammlung unter den Schutz und Frieden des Gottes Ziu gestellt, der als Schwert- und Kriegsgott zugleich der Gott des Heers wie

des Dinges war. Die Störung des Dingfriedens (Unlust) wurde als Beleidigung des Gottes durch den Priester bestraft. Man hat mit jener Hegungsformel das

studentische Silentiumgebieten in Verbindung gebracht. Der H. näher liegt, daß heute mit der «Eröffnung der Sitzung» der Vorsitzende des Gerichts die Ausübung der

Sitzungspolizei in die Hand nimmt.

Hegyalja (spr. héddj-), Gebirgszug in den ungar. Komitaten Zemplin, Abauj-Torna und Saros, zieht zwischen den

Flüssen Hernad im W. und Bodrog mit Toplya-Ondawa im O. in etwa 100 km langem, 20–30 km breitem nach W. geöffneten Bogen von Tokaj nördlich bis Eperies. Durch die

von der Eisenbahn Kaschau-Satoralja-Ujhely benutzte Einsenkung wird der Gebirgszug in zwei ungefähr gleichlange Teile geschieden. Der nördliche, das Sovarer, d.h.

Salzburger Gebirge, ist höher (Simonka, 1092 m) als das südliche, die eigentliche H. Diese senkt sich von N. (Milicz, 896 m) und W. (Gergely, 798 m) nach SO., wo

das die berühmten Weinberge von Tokaj, Tarczal, Keresztur, Mád, Tallya u.s.w. umfassende Hügelland nur im Tokaj-Berge (516 m) über500 m ansteigt. Der Boden dieses

Gebirges besteht in der obern Schicht größtenteils aus verschieden gestaltetem trachytischem Gestein, hat anmutige Formen und eine üppige Vegetation. Die H. war

in frühern Zeiten stark auf Erze abgebaut und ist jetzt noch der Fundort mancher Halbedelsteine, besonders von Rubinen. Dem vulkanischen Boden sowie der

außerordentlichen ↔ Sorgfalt und Geschicklichkeit, mit der die Einwohner den Weinbau betreiben, ist wohl hauptsächlich die Güte der Erzeugnisse

zuzuschreiben. Die Weinlese beginnt sehr spät (gewöhnlich erst 20. Okt.) und wird unter Festlichkeiten und Belustigungen begangen. Das mittlere Jahreserträgnis

beträgt etwa 225000 hl, wovon an zwei Drittel ins Ausland ausgeführt werden. Am süßesten ist der Tállyaer und Máder, am feurigsten der Tokaier Wein (s.

Tokaj), weshalb letzterer im Auslande am meisten gesucht und das gesamte Erzeugnis der H. nach ihm benannt wird. Doch wird er vor der Ausfuhr

vielfach gefälscht. Die ersten Reben sollen Kolonisten aus Italien und Morea unter Bela IV. 1241 angepflanzt haben.

Hegyes (spr. heddjesch, von hegy=Berg, Spitze), häufig vorkommender

Ortsname in Ungarn, bedeutet «bergig» oder «gebirgig», auch «spitzig».

1) Kis-Hegyes, Groß-Gemeinde im Komitat Bács-Bodrog, am Krivajabach, der in den

Franzenskanal fließt, in sehr fruchtbarer Gegend, an der Linie Budapest-Semlin der Ungar. Staatsbahnen, hat (1890) 5559 meist magyar. E. –

2) Kún-Hegyes, Stadt mit geordnetem Magistrat im Komitat Jazygien-Großkumanien-Szolnok, östlich von der Theiß, an der

Linie Kis-Terenne-Kis-Ujszállás der Ungar. Staatsbahnen, hat (1890) 8465 magyar. meist reform. E., Getreidebau und Viehzucht. –

3) Über Mezöhegyes s. d.

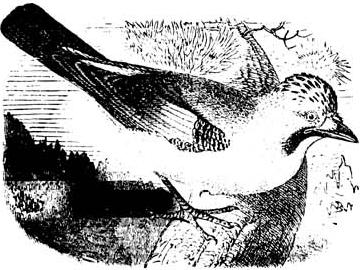

Textfigur:

Heher oder Häher (Garrulinae), eine aus 10 Gattungen und etwa 70

Arten bestehende, in Europa, Nordafrika, Asien und Amerika verbreitete Unterfamilie der Rabenvögel (s. d.), welche im Äußern jedoch mehr den

Würgern gleicht und sich durch einen ganz geraden, an der Wurzel mit nach vorn gerichteten Federn umgebenen Schnabel und lockeres, seidenartiges, mehr oder minder

buntes, besonders mit Blau gemischtes Gefieder unterscheidet. Die H. sind mehr Baumvögel als die übrigen Rabenvögel. Hierher gehört der über ganz Mittel- und

Nordeuropa verbreitete, die Laubwaldungen bewohnende Eichelheher, Holzheher oder

Margolf (Garrulus glandarius Viell.; s.

vorstehende Figur), der wegen seines rastlosen Geschreies auch Holzschreier genannt wird und einer der schönsten Vögel

Deutschlands ist; er lebt von Eicheln, Bucheckern, Haselnüssen und Beeren, raubt aber auch Eier und Nestvögel, welchen letztern er den Schädel spaltet, um das

Hirn zu fressen. In listigem und mutwilligem Wesen gleicht er der Elster, seine Stimme ist rauh; er besitzt aber die Fertigkeit, die verschiedensten Töne

hervorzubringen, und lernt in der Gefangenschaft menschliche Worte nachsprechen. Das erwachsene

Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 950.