Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Heizung'

Mündung dicht über dem Fußboden für Winter- und eine dicht unter der Decke für Sommerventilation. Durch die Rückleitung der

abgekühlten verbrauchten Luft nach dem Heizofen zur erneuerten Erwärmung werden Anlage- und Betriebskosten erspart, sie

empfiehlt sich aber nur für große, hohe und kurze Zeit besuchte Räume (wie Kirchen) oder zum Anheizen. Nach Erwärmung und

Anfüllung der Räume mit Menschen wird durch Umstellung einiger Klappen mit Ventilation geheizt. Empfehlenswert ist die Anlage

von Luftvorkammern, welche, je nachdem es die Verhältnisse erfordern, mit Filter, Brausevorrichtungen zum Reinigen der Luft

von Staub u. s. w. zu versehen sind.

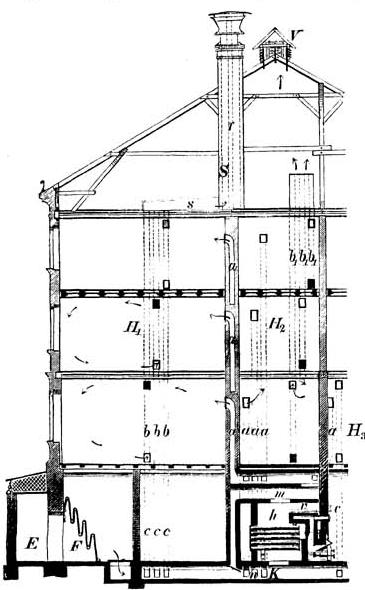

Nachstehende Fig. 1 veranschaulicht in schematischer Weise die verschiedenen Anordnungen einer Luftheizung mit und ohne

Ventilation und Cirkulation.

Figur 1:

Die Entnahme der frischen Luft findet hier an der Außenwand des Gebäudes durch einen überdachten und vergitterten

Einströmungskanal E statt; event. genügt ein Kellerfenster. Zweckmäßig ist es, zwei in entgegengesetzter Richtung liegende

Entnahmestellen anzuordnen, um von den Einflüssen des Windes unabhängig zu sein. Die Luft passiert sodann ein aus

Drahtgaze oder Gewebe hergestelltes Filter F. Oft wird noch ein größerer Raum als Staubkammer vorgelegt, in welchem sich

infolge der geringen Luftgeschwindigkeit die gröbern Staubteile ablagern. Die gereinigte Luft passiert nunmehr den Kaltluftkanal

K und tritt in den untern Teil der Heizkammer h ein, dort an dem Heizofen die Wärme aufnehmend. Das flache mit Wasser

gefüllte Verdunstungsgefäß v dient zur Befeuchtung ↔ der Zuluft nach der Erwärmung. Um den einzelnen

Räumen verschieden warme Luft zuführen zu können, kann man, wie in der Zeichnung angedeutet, die an der Decke der

Heizkammer beginnenden aufsteigenden Zuluftkanäle a nach unten verlängern, sie mit dem Kaltluftkanal durch Öffnungen n

verbinden und mit einer außerhalb der Heizkammer zu bedienenden Wechselklappe versehen, welche gestattet, nur erwärmte

oder kalte oder gemischte Luft in die Kanäle eintreten zu lassen. Derselbe Zweck kann auch durch die Mischkammer m erreicht

werden. Die Zu- oder Warmluftkanäle a sind möglichst senkrecht zu führen, zur Vermeidung von Wärmeverlusten in die

Mittelmauern zu legen und mit verstellbaren Regelungsklappen zu versehen. Die Mündungshöhe der Warmluftkanäle in den zu

heizenden Räumen ist für jeden speciellen Fall besonders zu erwägen, sie liegt für Wohnräume 2 bis

2,5 m über dem Fußboden. Soll die Abluft nochmals erwärmt den Zimmern zugeführt werden,

so sind die Cirkulationskanäle c anzuordnen. Die ebenfalls in Mittelmauern anzulegenden senkrechten Abluftkanäle b und

b1 haben Öffnungen am Fußboden und an der Decke; erstere Öffnung ist bei

Menschenansammlung oder bei intensiver Beleuchtung geschlossen zur möglichst schnellen Entweichung der verdorbenen Luft

und Wärmeableitung an der Zimmerdecke (Sommerventilation). Die Abluftkanäle b können, wie die Zeichnung andeutet, in einen

auf dem Dachboden liegenden feuersichern Sammelkanal s geleitet werden, welcher durch einen aufsteigenden, über Dach

mündenden Schacht S mit der Außenluft in Verbindung steht. Eine Erwärmung der Abluft durch das eingeführte Rauchrohr r der

Heizungsanlage steigert hierbei die Auftriebskraft der Abluft. Oft münden die Einzelkanäle (b1)

frei unter Dach, wobei der Dachraum in geeigneter Weise, etwa durch eine Ventilationshaube V, zu lüften ist. Diese Anordnung

hat den Nachteil, daß sich in kalten Tagen Schwitzwasser an dem Sparrenwerk des Daches niederschlagen kann; sie ist in

manchen Städten, z. B. Berlin, wegen Feuersgefahr verboten. In der Figur hat man nach obigem bei

H1 Ventilations- und Cirkulationsheizung, bei H2 nur

Ventilationsheizung und bei H^3 nur Cirkulationsheizung.

Der wichtigste Teil, der Ofen (Calorifère), besteht aus einem mit Chamotte ausgemauerten

Feuerkasten mit Plan- oder Treppenrost und den anschließenden gußeisernen, mit Rippen besetzten, verschieden gestalteten

Heizrohren. Er muß folgenden Bedingungen genügen: Richtige Größe-Abmessung von Feuer- und Heizraum, insbesondere der

Heizflächen, Reinigung von Ruß und Asche sowie Bedienung von außen ohne Betreten der Heizkammer, Ausdehnungsfähigkeit

der Eisenteile und Fugendichtheit des Mauerwerks und sämtlicher Verbindungsstellen. Der Ofen muß für gute

Brennstoffausnutzung ein Gegenstromapparat sein, d.h. die Feuergase müssen von oben nach unten, die zu erwärmende kalte

Luft von unten nach oben strömen. Apparate mit Schüttfeuerung und event. mit selbstthätigem Verbrennungsregler sind zu

empfehlen. In der schematischen Zeichnung ist der Ofen von Emil Kelling in Dresden dargestellt, wie ihn in ähnlicher Weise auch

Rietschel + Henneberg in Berlin ausführt. Die Fig. 2 zeigt den Ofen von Gebrüder Körting in Hannover. Es bezeichnet bei dieser

A den Feuerraum, T1 die Füllöffnung,

Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 1011.