860

Kynast – Kyrenaika

Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Kymrische Sprache und Litteratur'

deutsch von San Märte, Halle 1864); Watts, Sketch of Welsh literature (Lond. 1863); Borrow,

Wild Wales (2. Aufl., ebd. 1869); Walter, Das alte Wales (Bonn 1859). Die wichtigsten Zeitschriften sind:

«Archaeologia Cambrensis» (London, seit 1846), «Y Cynmorodor»

(seit 1877). Eine Aufzählung der gedruckten welschen Bücher von 1546 bis 1800 geben W. Rowlands und D. S. Evans u. d. T.

«Llyfryddineth y Cymry» (Llanidloes 1869).

Kynast, freie Standesherrschaft (21 Rittergüter) des Grafen Schaffgotsch im Kreis Hirschberg des preuß. Reg.-Bez.

Liegnitz, führt ihren Namen von dem durch Sage und Gesang vielfach verherrlichten Bergschloß K.,

welches von Herzog Bolko ll. von Schweidnitz und Jauer dem tapfern Ritter Gotsche Schaff (Gottfried Schaf) übergeben und 1675 vom Blitz

zerstört wurde. Die romantisch gelegenen Ruinen des K., 4 km im SW. von Warmbrunn, auf einem 588 m hohen bewaldeten Granitfelsen, sind

ziemlich gut erhalten. Außer einem seltenen Echo genießt man von hier eine schöne Aussicht in das Hirschberger Thal und auf den Kamm des

Riesengebirges. Die Sage von dem Schloßfräulein, das von ihren Bewerbern einen Ritt auf der schmalen Burgmauer verlangte, hat Th. Körner in

einem Gedicht verwendet. – Vgl. H. Schubert, Beschreibung und Geschichte der Burg K. (Bresl. 1890).

Kynätha, nördlichste Stadt von Arkadien, bei dem jetzigen Kalavryta (s. d.); die Einwohner

waren berüchtigt als gesetzlos und geistig verwahrlost. 220 v.Chr. wurde K. wegen seiner Verbindung mit den Achäern von den Ätolern zerstört,

aber später wieder aufgebaut.

Kynēten (auch Kynesĭer, bei den Römern

Konier), ein kleiner, der Gruppe der Turdetanier zugehöriger Stamm in Lusitanien, der die südwestl. Ecke

der Pyrenäischen Halbinsel, das heutige Algarve, bewohnte.

Kynewulf, angelsächs. Dichter, s. Cynewulf.

Kynolŏgie (grch.), Lehre von den Hundearten und ihrer Zucht.

Kynoskephălä (grch., d. h. eigentlich Hundsköpfe), Name zweier Hügel bei Skotussa in

Thessalien, östlich von Pharsalus, wo 364 v.Chr. der Thebaner Pelopidas im Kampfe gegen Alexander von Pherä fiel und 197 v.Chr. der macedon.

König Philipp V. durch die Römer und Ätoler unter Titus Quinctius Flamininus eine entscheidende Niederlage erlitt.

Kynosūra, eine Nymphe, die Amme des Zeus, die aus Dankbarkeit von diesem unter die Sterne

versetzt wurde. Es ist der zum Sternbild des Kleinen Bären gehörige Polarstern.

Kynthos, Berg auf Delos (s. d.).

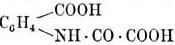

Textfigur: Kynursäure

Kynurēnsäure, eine krystallisierende organische Säure von der Zusammensetzung

C10H7NO3, die im Hundeharn bei Fleischfütterung vorkommt.

Ihrer chem. Konstitution nach ist sie als Oxychinolincarbonsäure,

C9H5N(OH)(COOH), aufzufassen. Beim Erhitzen verliert sie Kohlensäure und

geht in Kynurin (β- oder γ-Oxychinolin),

C9H6N(OH), über. Dieses letztere wird durch Oxydation in

Kynursäure (Oxalylanthranilsäure) übergeführt.

Kyot (Kiot), angeblich ein provencalischer Dichter, der über die Gralsage nach

einer arab. Schrift französisch dichtete; auf ihn beruft sich Wolfram (s. d.) von Eschenbach als

Quelle seines «Parzival». Man hat ihn mit Guiot von Provins identifizieren wollen; viel wahrscheinlicher ist er eine bloße Erfindung Wolframs, dessen Publikum

Gewähr für die Wahrheit seines Romans wünschte. – Vgl. O. Küpp, Die unmittelbaren Quellen von Wolframs Parzival (Halle 1884).

Kyoto, Stadt in Japan, s. Kioto.

Kyparissīa, altgriech. und neugriech. Stadt an der Westküste des Peloponnes, ¼ Stunde vom

Hafen landeinwärts am Fuß eines befestigten Bergkegels, im Mittelalter und auch jetzt noch Arkadia

genannt, Hauptort der Eparchie Triphylia im Nomos Messenien, Sitz eines Bischofs, hat (1889) 4707, als Gemeinde 7652 E. und

Korinthenausfuhr.

Kyparissos (lat. Cyparissus),nach der griech. Sage ein Liebling des Apollon,

tötete aus Versehen einen zahmen Hirsch und erbat, untröstlich darüber, von den Göttern als letztes Geschenk, ewig trauern zu dürfen. Apollon

verwandelte ihn darauf in die Cypresse, das Symbol der Trauer.

Kyphōn, altgriech. Folterwerkzeug (Hals- und Fußeisen) zur Erpressung von Bekenntnissen der

Sklaven.

Kyphōse (grch.), die winklige Knickung der Wirbelsäule, der Buckel, meist Folge tuberkulöser

Entzündung der Wirbel; Kyphoskoliōse, die seitliche Verkrümmung der Wirbelsäule verbunden mit

winkliger Einknickung derselben. (S. Wirbelsäule.)

Kypros, griech. Name von Cypern (s. d.).

Kypsĕlos (lat. Cypselus), korinth. Adliger, Sohn des Lapithen

Eëtion und der Labda, die aus dem Hause der Bacchiaden stammte. Er soll von seiner Mutter als Kind in einem Kasten oder einer Lade (grch.

kypselē) verborgen und dadurch gerettet sein, als die Bacchiaden, durch ein Orakel vor ihm gewarnt, ihn

zu ermorden suchten. 655 v.Chr. stürzte K. die korinth. Aristokratie, riß die Tyrannis an sich und herrschte bis zu seinem Tode (625); ihm folgte

sein Sohn Periander (s. d.), der den mit allerhand Bildwerk aus Gold und Elfenbein kunstvoll geschmückten Kasten aus

Cedernholz (die Lade des K.), worin sein Vater gerettet worden war, nach Olympia weihte.

Kyrdschalis, türk. Räuberscharen, s. Daghlis.

Kyrenaĭka (Cyrenaica), im Altertum das seit dem 7. Jahrh.

v.Chr. von Griechen dor. Stammes besiedelte Hochland an der Nordküste Afrikas zwischen der Großen Syrte und dem Vorgebirge Ardanis (jetzt

Râs el-Mellah), das heutige Barka (s. d.). Minyer von der Insel Thera gründeten um 630 v.Chr. unter Führung des Battos die

Stadt Kyrene (s. d.), von der die Landschaft den Namen erhielt. Daneben wurden noch vier andere hellen. Städte

(Apollonia, Barka, Taucheira und Euesperidae) gegründet; die Landschaft hieß deshalb später Pentapolis

(Fünfstadt). Die Nachkommen des Battos regierten als Könige später unter pers. Oberhoheit. Um 450 v.Chr. wurde das Königtum gestürzt; bald

aber rissen infolge innerer Zerwürfnisse einzelne Tyrannen die Herrschaft an sich. Nach dem Tode Alexanders d. Gr., dem sich die K. freiwillig

angeschlossen hatte, wurde das Land von Ptolemäus Lagi in Besitz genommen und blieb

Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 861.

Artikel, die man unter K vermißt, sind unter C aufzusuchen.