186

Lindenschmit (Wilh. von) - Lindley

Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Lindenschmit (Wilh.)'

seite der Kirche al fresco den Kampf der bayr. Bauern gegen die Österreicher (1704), zu München in den Arkaden des Hofgartens den Sieg Ludwigs des Reichen

über Albrecht Achilles von Brandenburg, im Neuen Königsbau (im Verein mit Foltz) Bilder zu Schillers Dichtungen. Für den damaligen Kronprinzen, spätern

König Maximilian, schmückte er die Burg Hohenschwangau mit Scenen aus der Geschichte der Schyren, Hohenstaufen und Welfen. Nach Vollendung dieser

Arbeiten der Ölmalerei sich zuwendend, schuf er Die Schlacht bei Idistavisus (1839; Galerie zu Karlsruhe), Ottos I. Einzug in Augsburg nach der Schlacht auf

dem Lechfeld und Die Ungarnschlacht bei Preßburg (Galerie zu Mainz). Darauf an den Hof nach Meiningen gerufen, malte er das unfern der Residenz gelegene

Ritterschloß Landsberg mit Fresken aus der Geschichte des Stammhauses Wettin aus. Er starb 12. März 1848 in Mainz.

Lindenschmit, Wilh. von, Maler, Sohn des vorigen, geb. 20. Juni 1829 zu München, studierte an

der Akademie daselbst, ging 1848 nach Frankfurt a.M., dann nach Antwerpen und Paris, wo er zwei jetzt in der Kunsthalle zu Hamburg befindliche Bilder:

Herzog Alba bei der Gräfin von Rudolstadt und Die Ernte, malte. Nachdem er seit 1853 in Frankfurt a.M. ein Jahrzehnt verweilt und den farbigen Karton Franz

I. bei Pavia (1858; Germanisches Museum in Nürnberg), Episode aus der Geschichte der Lützowschen Freischar (1860), den Tod des Franz von Sickingen (1861)

gemalt, kehrte er 1863 nach München zurück und begann nun Momente aus dem Reformationszeitalter künstlerisch zu behandeln (unter andern

Religionsgespräch zu Marburg und Gründung der Gesellschaft Jesu). Mehr genreartig aufgefaßt sind Bilder aus Luthers Jugendzeit, ferner Ulrich von Huttens

Schlägerei mit franz. Edelleuten (1869; Museum zu Leipzig). Diesen schlossen sich an: Knox und die schott. Bilderstürmer, Walter Raleigh von seiner Familie im

Kerker besucht (Museum in Königsberg). Diesen durchaus in mäßigem Format gemalten Bildern setzte er auch eins in lebensgroßen Figuren an die Seite: Die

Ermordung Wilhelms von Oranien (Hofmuseum in Wien). Mit dem J. 1874 verließ L. dieses Kunstgebiet und zugleich die Richtung seiner eigenartigen

bräunlichen Tonmalerei, um in der modernen koloristischen Weise der Münchener Schule, wie sie Piloty angebahnt, zu arbeiten. Schon das Bild: Venus an der

Leiche des Adonis (1874; Neue Pinakothek in München), giebt von dieser Wandlung Zeugnis, ebenso das folgende Bild Narziß und insbesondere die zwei

Faustbilder: Gretchen mit dem Schmuck und Auerbachs Keller. 1883 und 1884 schmückte er den Rathaussaal zu Kaufbeuren mit Wandmalereien, ebenso den

neuen Saal im Rathause zu Heidelberg und das Rathaus zu München. Auch entnahm er einige Bilder der Völkerwanderungszeit, so das Monumentalwerk:

Alarich in Rom (1886j. Ferner schuf L. die Kartons: Gefangennahme Christi, Ecce Homo zu Glasgemälden für das Ulmer Münster, Die Hochzeit zu Kana für eine

Kirche in Amerika. 1893 wurde L. in den Adelstand erhoben. Er starb 8. Juni 1895 in München.

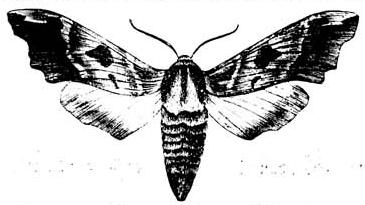

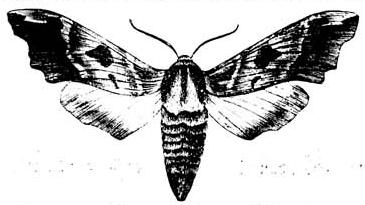

Textfigur:

Lindenschwärmer (Smerinthus tiliae L.), ein 62–75

mm klafternder schöner und nicht seltener Schwärmer (s. d.) mit olivengrünlichen oder bräunlichen Vorderflügeln, mit zwei breiten,

unregelmäßigen, hintereinander stehenden, bisweilen zu einer Binde verschmelzenden Flecken, Hinterflügel ockergelb ↔ mit schwärzlicher

Binde (s. nachstehende Abbildung). Fliegt Ende Mai und Anfang Juni. Die grüne Raupe hat auf der chagrinartigen Haut rote, unten gelbe schräg verlaufende

Seitenstreifen und findet sich im Hochsommer auf Linden, Eichen und Birken, seltener auf Ulmen, Erlen und Kernobstbäumen, verpuppt sich Ende August oder

Anfang September und ändert vorher ihre Farbe, indem sie grauviolett wird.

Linderhof, königl. Schloß (1052 m) im Bezirksamt Garmisch des bayr. Reg.-Bez. Oberbayern, unweit der Ammer im Ammer- oder

Graswangthal der Alpen, auf Veranlassung König Ludwigs II. von G. von Dollmann 1870–78 im Rokokostil erbaut, hat großartige Wasserwerke (Fontaine 41 m),

Gartenanlagen mit einer Grotte und einem Kiosk, die elektrisch beleuchtet werden, und prachtvolle Umgebung. – Vgl. Zwickh, Herrenchiemsee,

Neuschwanstein, L. und Berg (3. Aufl., Augsb. 1888).

Lindesnäs, Norwegens südlichster Punkt (57° 59' nördl. Br.), im Amte Lister und Mandal auf einer Halbinsel des Skagerraks.

Lindewiese (Nieder-Lindewiese), Dorf in der österr. Bezirkshauptmannschaft und dem

Gerichtsbezirk Freiwaldau in Österreichisch-Schlesien, in einem Thale der Sudeten, an der Linie Hannsdorf-Ziegenhals der Mähr. Grenzbahn, hat (1890) 2621,

als Gemeinde 2710 deutsche E., Post, Telegraph, Heilanstalt des Naturarztes Schroth (s. Schrothsche Kur) und in der Nähe die Glashütte

Hohenbartenstein. Das nahe Dorf Ober-Lindewiese hat (1890) 1382, als Gemeinde 1593 deutsche E.

Lindi, Hafenstadt mit vorzüglicher Reede im südl. Deutsch-Ostafrika, an der Mündung des Lukuledi, zählt an 3000 E. und 500

Häuser in niedrigem, sumpfigem Terrain, das die Luft verpestet. Es hat ein Lazarett und ist Ausgangspunkt der Karawanen nach dem Njassasee.

Lindisfarne (spr. -fahrn), engl. Insel, s. Holy-Island.

Lindl., bei naturwissenschaftlichen Namen Abkürzung für John Lindley (s. d.).

Lindlar, Dorf im Kreis Wipperfürth des preuß. Reg.-Bez. Köln, Sitz des Landratsamtes des Kreises Wipperfürth und eines

Amtsgerichts (Landgericht Köln), hat (1890) 1286, als Gemeinde 6292 (1895: 6408) meist kath. E., Post, Telegraph; drei Feilen-, mehrere Pulverfabriken, ein

Puddlingswerk und Raffinierstahlhammer, Feilen- und Steinhauereien.

Lindley (spr. -le), John, engl. Botaniker, geb. 5. Febr. 1799 als der Sohn eines Kunstgärtners zu Catton in

Norfolk, war 1829–60 Professor der Botanik an der Londoner Universität und starb 1. Nov. 1865 zu Catton. L. schrieb:

«Rosarum monographia» (Lond. 1820 u. 1832), «Digitalium monographia»

(ebd. 1821), «A synopsis of the British Flora» (ebd. 1829; 3. Aufl. 1841), «An

Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 187.