457

Notauslässe – Noten

Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Notar'

Gesetz über das Notariatswesen (Stuttg. 1887); Weißler, Das preuß. Notariat (Berl. 1888); Sydow und

Hellweg, Preuß. Gesetze betreffend das Notariat (3. Aufl., ebd. 1895); Artikel Notariat im

«Handwörterbuch der Staatswissenschaften«, Bd. 5 (Jena 1893) und im «Österreichischen

Staatswörterbuch», Bd. 2 (1896); Artikel Nichtstreitige Gerichtsbarkeit in von Stengels «Wörterbuch

des deutschen Verwaltungsrechts», 2. Ergänzungsband (Freib. und Lpz. 1893); Rudorff, Freiwillige

Gerichtsbarkeit und Notariat in Bayern und Baden (Berl. 1895).

Notauslässe, Anlagen bei der Kanalisation größerer Städte, welche

bezwecken, daß bei außerordentlichen Regenfällen ein Teil des Kanalwassers in den nächsten

natürlichen Wasserrecipienten abgeführt wird, bevor es zu den Pumpen gelangt. Die N. bestehen aus

Überfallschwellen, die an geeigneten Stellen der Kanäle in bestimmter, von den örtlichen

Verhältnissen abhängiger Höhe angebracht sind. Die Überfallschwellen müssen möglichst breit angelegt

werden, um viel Wasser bei der meist beschränkten Höhe der N. abführen zu können; in den Fällen, wo

die Höhe der Schwelle Schritt halten muß mit der Höhe des Wasserstandes des Recipienten, so

eingerichtet sein, daß bewegliche, hölzerne oder eiserne Dammbalken dies ermöglichen. Diese Anlagen

müssen zugänglich sein, besonders in letzterm Falle.

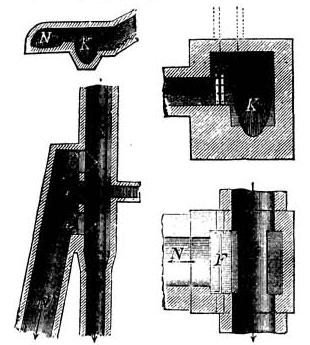

Figur 1 und 2:

Vorstehende Fig. 1 zeigt eine Anlage mit fester Überfallschwelle und drei Öffnungen a, Fig. 2 eine Anlage mit Erhöhung der Überfallschwelle durch eiserne

Balken, welche in den angebrachten eisernen Führungen F zu

bewegen sind. In beiden Figuren ist der Kanal mit K, der

Notauslaß mit N bezeichnet. Auf Tafel: Kanalisation, Fig. 22, 23, sind N. in Kreuzung mit einem Gasrohr

dargestellt.

Notbedarf. Nach Gemeinem Recht genießen gewisse Schuldner die

Rechtswohlthat des N. (beneficium competentiae), d. h. der

Gläubiger muß dem Schuldner lassen, was dieser zur Notdurft des Lebens gebraucht. Solches Recht

haben z. B. die Ehegatten gegeneinander, Ascendenten gegen Forderungen der Descendenten, der

Schenkgeber gegen den Beschenkten, der Gemeinschuldner, welcher sein Vermögen abgetreten hat, wegen

des Neuerworbenen gegen seine bisherigen Gläubiger, nach der Praxis des Gemeinen Rechts und einigen

Partikularrechten der Besitzer eines Lehns wegen einer Kompetenz aus

↔

den Lehnsfrüchten, der Fideïkommißbesitzer wegen der Früchte des Fideïkommisses. Das Preuß. Allg.

Landrecht hat die Kompetenz des Schenkgebers dahin erweitert, daß ihm der Beschenkte bis zu 6 Proz.

von dem Werte der geschenkten Sachen jährlich zu leisten hat (Ⅰ,11, §§. 1123 fg.). Die übrigen

neuern Gesetze haben die Rechtswohlthat nicht aufgenommen; sie ist aber durch die Deutsche

Civilprozeßordnung, welche andere Beschränkungen der Zwangsvollstreckung (s. d.)

eingeführt hat, nicht beseitigt. Dagegen hat die Deutsche Konkursordnung die Rechtswohlthat des

Gemeinschuldners bezüglich der seit 1. Okt. 1879 eröffneten Konkurse aufgehoben.

Notbede, die in außerordentlichen Fällen geforderte und erhobene

Bede (s. d.).

Noteč

(spr. -tetzsch), poln. Name der

Netze

(s. d.).

Noteid, im frühern Civilprozesse der vom Richter auferlegte Eid, im

Gegensatz zu dem zugeschobenen, also auf dem Parteiwillen beruhenden. (S. Eid.)

Noten

(lat.), Zeichen, in der Musik die Zeichen der Tonschrift.

Man bediente sich ihrer schon im Altertum. Die Hebräer hatten Accente oder dynamische Angaben

als Tonzeichen, die Griechen Buchstaben in zwei Formen, nämlich umgelegte Buchstaben für

Instrumental- und aufrecht stehende für Vokalmusik. Aus beiden Elementen, den hebräischen und

griechischen, erwuchs unser Notensystem. Die Accente ergaben nach und nach unsere N., die

Buchstaben lieferten die Namen. Die in Rom gebräuchlichen Accente, Neumen (s.

Neuma) genannt, wurden erst, gleich den morgenländ. Accenten, frei über die zu

singenden Worte geschrieben, später mit Linien durchzogen, die die Tonhöhe genauer bestimmten;

vor die Linie schrieb man den Buchstaben als Name des betreffenden Tons und hieraus entstanden

die verschiedenen Notenschlüssel (s. d.). Zur selben Zeit, im 11. Jahrh.,

führte

Guido

(s. d.) von Arezzo die wahrscheinlich schon früher bekannte

Solmisation

(s. d.) allgemein beim Gesangunterricht ein, wodurch die Töne nach den sechs Silben

ut re mi fa sol la

eine Benennung erhielten, die die Buchstabennamen beseitigte und die noch jetzt in Italien,

Frankreich und England gebräuchlich ist. Das letzte, was sich in der Notenschrift ausbildete,

war die Angabe der Zeitdauer der Töne, die sog. Mensur oder Tonmessung. Diese hing zusammen mit

der Entstehung der Harmonie oder Mehrstimmigkeit, die deshalb anfangs auch Mensuralmusik hieß.

Vom 10. bis 15. Jahrh. wurde an der Ausbildung der musikalischen Mensur gearbeitet. Zur Zeit der

Erfindung der Buchdruckerkunst war die Notenschrift nahezu vollendet, in der Folge ist sie nur

nach einzelnen Seiten hin reicher und freier ausgebildet. Diese Notenschrift, gegründet auf

anschauliche dynamische Zeichen, nicht auf Buchstaben, nimmt die Mitte ein zwischen

Buchstabenschrift und Bild und ist ein Gebäude von solcher Festigkeit, daß keiner der vielen

spätern Versuche, eine andere Aufzeichnung der Musik zur Geltung zu bringen, sie hat verdrängen

können. (S. Musiknotendruck.) – Vgl. Riemann, Studien zur Geschichte der

Notenschrift (Lpz. 1878).

Im diplomatischen Verkehr sind N. die von einer Regierung

der andern gemachten formellen Mitteilungen oder Eröffnungen. Solche N. können entweder direkt

an die betreffende Regierung gerichtet

Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 458.