1000

Zodiakus – Zola

Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Zodiakallicht'

tungen in den letzten 29 Jahren 1847‒75 (Köln 1875); A. Searle, The Zodiacal Light und The apparent position of the Zodiacal Light

(Bost. 1884).

Zoë, byzant. Kaiserin, zweite Tochter des Kaisers Konstantin VIII, geb. um 978, kam 12. Nov. 1028 auf den Thron, indem sie den

vom sterbenden Kaiser zur Herrschaft designierten sechzigjährigen Romanos III. (s. d.) heiratete. Mit ihrem altersschwachen

Manne unzufrieden, nahm sie dessen Kammerdiener zum Geliebten, den sie gleich nach dem durch ihn herbeigeführten Tode des Romanos unter dem Namen Michael

IV. zu ihrem zweiten Gemahl machte (April 1034). Sie adoptierte nach seinem Tode (10. Dez. 1041) seinen Neffen, den sie als Michael V. auf den Thron erhob, aber

schon April 1042 wieder stürzte, worauf sie von neuem nebst ihrer Schwester

Theodora (s. d.) den Thron bestieg. Trotz ihres Alters nahm sie

1042 Konstantin IX. zum Gemahl und duldete dessen Verhältnis zu seiner Konkubine Skleräna, mit der sie alle Ehren teilte, bis sie 1050 starb.

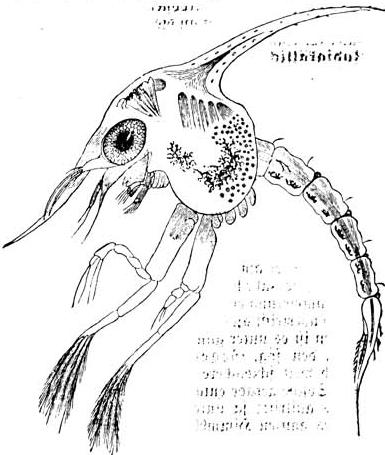

Textfigur:

Zoëa, eine Larvenform der zehnfüßigen Seekrebse mit nur sieben Paaren von Extremitäten, ansehnlichen, nicht gestielten

Facettenaugen und ohne besondere Respirationsorgane (Kiemen). Die Zoeaformen der Krabben besitzen meist Stirn- und ansehnlichen Rückenstachel, wie z. B. die des

gemeinen Taschenkrebses. (S. vorstehende Abbildung.)

Zoēga, Georg, Archäolog, geb. 20. Dez. 1755 zu Dahler bei Tondern, studierte in Göttingen, machte 1776 eine Reise nach

Italien, ging 1777 nach Kopenhagen, übernahm eine Hauslehrerstelle und reiste 1779 mit seinem Zögling nach Göttingen und darauf wieder nach Italien. 1782

unternahm er eine dritte Reise nach Italien. In Rom wurde er 1783 katholisch und widmete sich nun ganz der Altertumswissenschaft. Seit 1798 war er dän.

Generalkonsul in Rom, wo er 10. Febr. 1809 starb. Z. veröffentlichte «Numi Aegyptii Imperatorii» (Rom 1787) und schrieb

«De origine et usu obeliscorum» (ebd. 1797). Auch erläuterte er die ↔ koptischen Handschriften im Museo

Borgiano Veliterno (Rom 1810) und veröffentlichte «Li bassirilievi antichi di Roma, incisi da Tom. Piroli» (2 Bde., ebd. 1808;

deutsch von Welcker, 2 Bde., Gieß. 1811‒12). – F. G. Welcker gab Z.s «Abhandlungen» (Gött. 1817) und «Z.s Leben, Sammlung seiner Briefe u.s.w.» (2 Bde., Stuttg. 1819)

heraus.

Zofingen. 1) Bezirk im schweiz. Kanton Aargau, hat (1888) 27167 E., darunter 782 Katholiken und 38

Israeliten, in 21 Gemeinden. –

2) Hauptstadt des Bezirks Z., 14 km südwestlich von Aarau, in 442 m Höhe, auf der rechten Seite des Wiggerthals, an den Linien

Olten-Luzern und Z.-Aarau (21 km) der Schweiz. Centralbahn, hat (1888) 3466, als Gemeinde 4450 E. (41 Franzosen), darunter 262 Katholiken und 10 Israeliten, Post,

Telegraph, große Kirche, Rathaus, Schulhaus, Stadtbibliothek, Bezirksschule für Knaben und Mädchen, Taubstummenanstalt, Bezirksspital; Seidenband-, Wirk-,

Halbwoll- und Baumwollwarenfabrikation, Leinwand-, Wachstuch-, Chemikalien- und Firnisfabriken. – Vgl. Brunner, Das alte Z. (Aarau 1877).

Zogno (spr. zonnjo), Ort in der Bergamasca (s. d.).

Zoisīt (nach dem ersten Finder, Baron von Zois, benannt), ein in lang säulenförmigen, stark gestreiften und oft gekrümmten

Krystallen ohne deutliche Endausbildung vorkommendes Mineral, das dadurch bemerkenswert geworden ist, daß diese Krystalle dem rhombischen System angehören,

während die chem. Zusammensetzung keine Verschiedenheit von der des monoklinen Epidots (s. d.) aufweist. Es liegt hier also

ein Beispiel von Dimorphismus vor. Die Hauptheimat des den Eruptivgesteinen ganz fremden Z. bilden die krystallinischen Schiefer und deren zugehörige Einlagerungen,

namentlich die hornblendehaltigen Glieder derselben, wo er insbesondere in mikroskopischen Individuen weit verbreitet ist.

Zola (spr. solá), Emile, franz. Romanschriftsteller, geb. 2. April 1840 zu Paris, wo sein Vater, ein Venetianer, damals

wohnte. Z. brachte einen Teil seiner Jugend in der Provence zu, erhielt, nachdem er das Lyceum St. Louis besucht hatte, eine Stelle in einer Buchhandlung und beschloß,

die litterar. Laufbahn zu betreten. Seine Erstlingsarbeiten auf dem Gebiet des Romans waren «Mystères de Marseille» und

«Vœu d’une morte» (1866). Beachtung fand zuerst eine Sammlung Novellen, betitelt: «Contes à Ninon»

(1864), denen später «Nouveaux contes à Ninon» (1874) folgten. Hierauf erschienen schnell nacheinander die Romane und

Charakterstudien: «Confession de Claude» (1865), «Thérèse Raquin» (1867),

«Madeleine Férat» (1868). U. d. T. «Les Rougon-Macquart» gab er sodann eine Folge von

Romanen heraus, welche im ganzen die «Natur- und Sittengeschichte einer Familie unter dem zweiten franz. Kaiserreich» beschreiben sollen. Zu diesen in zahlreichen,

zum Teil, wie «Nana», in mehr als hundert Auflagen erschienenen Romanen gehören:

«La fortune des Rougon» (1871), «La curée» (1874),

«La conquête de Plassans» (1874), «Le ventre de Paris» (1875),

«La faute de l’abbé Mouret» (1875), «Son Excellence Eugène Rougon» (1876),

«L’ Assommoir» (1877), «Page d’amour» (1878),

«Nana» (1880), «Pot-Bouille» (1882),

«Au Bonheur des dames» (1883), «La joie de vivre» (1883),

«Germinal» (1885), «L’œuvre» (1886), «La terre»,

Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 1001.