Übergehung (lat. praeteritio), im ältern röm. Recht die Unterlassung

des Erblassers, in der letztwilligen Verfügung einer solchen Person zu gedenken, welche auch wider den Willen des Erblassers zur

Erbfolge berufen ist. Eine derartige Nichterwähnung hatte Nichtigkeit der letztwilligen Verfügung zur Folge. Im Gegensatz hierzu sieht

das Gedenken einer solchen Person, sei es durch Erbeseinsetzung, sei es durch Enterbung. Außerdem kommt noch in Betracht die

Ü. solcher Noterben, deren Vorhandensein dem Erblasser nicht bewußt gewesen ist, sei es, daß sie noch nicht vorhanden oder

später erst Hauskinder geworden sind, sei es, daß er sie irrig für verstorben hielt. – Wegen der weitern Entwicklung des

Noterbenrechts s. Noterben. – Der Code civil betrachtet die Ü. lediglich aus

dem Gesichtspunkte des Noterbenrechts (Art. 1046, 1047); die Überschreitung des verfügbaren Bruchteils hat eine Minderung

(Reduktion) der Verfügung zur Folge. – Nach dem Gemeinen Recht macht zwar die Ü. des später geborenen Noterben die letztwillige

Verfügung nichtig, jedoch so, daß das Testament wieder auflebt, wenn der Noterbe wieder wegfällt; beruht die Ü. auf Irrtum, so hat

sie lediglich den Erfolg, daß die Erbeinsetzung der nicht zu den Noterben gehörenden Personen

(extranei) wegfällt, und der Übergangene neben den eingesetzten Erben als Miterbe zu gleichem

Recht eintritt; insbesondere bleiben Vermächtnisse wirksam. – Das Preuß. Allg. Landr. II, 2, §§. 450–455; II, 1, §.444; I, 12, §§. 601,

647 unterscheidet, ob der Erblasser erst nach Verlauf eines Jahres seit der nachfolgenden Geburt eines Abkömmlings oder seit der

Zeit, zu welcher ihm das Dasein oder das Fortleben des übergangenen bekannt wurde, stirbt, ohne etwas Weiteres verfügt zu haben,

oder ob er vorher stirbt; im erstern Falle erhält der übergangene oder später Geborene so viel wie der letztwillig Mindestbedachte, im

andern Falle ist die ganze Verfügung hinfällig. – Das Sächs. Bürgerl. Gesetzb. §§. 2600, 2601 behandelt im übrigen den

Übergangenen wie den ohne Grund Enterbten; dem erst nachträglich Geborenen oder pflichtteilberechtigt Gewordenen wird, der

Verfügung ungeachtet, das volle gesetzliche Erbrecht gewährt. Das Gleiche gilt, wenn die Pflichtteilsberechtigung dem Erblasser

nicht bekannt war. Dem Sächs. Bürgerl. Gesetzbuch haben sich die meisten Thüring. Erbgesetze angeschlossen. – Das Österr.

Bürgerl. Gesetzb. §§. 777, 778 giebt dem aus Irrtum übergangenen Kinde (nur diesem) so viel wie dem mindestbedachten Noterben,

oder einen gleichen Erbteil wie dem eingesetzten einzigen noch übrigen Noterben; in diesem Falle sowie dann, wenn ein Noterbe

nachträglich hinzutritt, werden nur gewisse Vermächtnisse bis zu einem Viertel des Nachlasses verhältnismäßig entrichtet, im übrigen

wird die Verfügung entkräftet, sofern nicht der Noterbe vor dem Erblasser gestorben ist.

Die neuern Rechte bestimmen in gleicher Weise, mag es sich um ein Testament oder einen Erbvertrag handeln. Für das Gemeine

Recht besteht wegen des Erbvertrags Streit. Das Bayrische Landr. III, 11, §. 1 entscheidet auch in dieser Hinsicht für die

Gleichstellung des Erbvertrags mit dem Testament. Nach einer andern Ansicht hat der Übergangene nur Anspruch auf die

Pflichtteilssumme. Das Deutsche Bürgerl. Gesetzbuch kennt kein Recht auf ↔ Erbeinsetzung, sondern nur ein

Recht auf Hinterlassung eines Wertbettags (§. 2303) als Pflichtteil. Für den aus Irrtum Übergangenen wird durch Anfechtung der

Verfügung im §. 2079 gesorgt, und zwar dergestalt, daß diese Verfügung, auch wenn sie in einem Erbvertrage getroffen ist, nur von

dem Verletzten während Jahresfrist seit Kenntnis vom Irrtum angefochten werden kann und ausgeschlossen ist, soweit anzunehmen

ist, daß der Erblasser auch bei Kenntnis der Sachlage den andern übergangen hätte (§§. 2082, 2281, 2285).

Überhälter oder Waldrechter, ältere Bäume, die man beim Abtrieb

eines Waldbestandes vereinzelt oder gruppenweise stehen läßt, um besonders starke Hölzer zu erziehen. Sie sollen das Alter eines

mehrfachen Umtriebes erreichen. Wird eine solche Maßregel in ausgedehnter systematischer Weise angewendet, werden

namentlich viele derartige Bäume auf den Schlägen «übergehalten», so sprechen manche neuerdings von einem

Überhaltbetrieb, einer Betriebsart, die man zum Lichtungsbetrieb (s. d.) im

weitern Sinne rechnen kann.

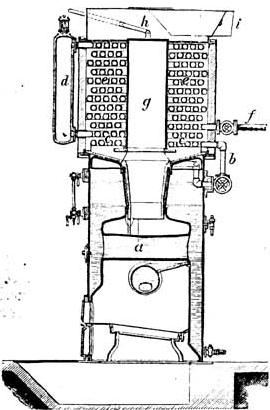

Textfigur:

Überhitzer, Dampfüberhitzer, eine einem

Dampfkessel (s. d.) beigegebene Einrichtung zur Erhitzung von Wasserdampf über die dem Sättigungspunkte

entsprechende Temperatur. Der in den Dampfkessel erzeugte Dampf ist immer naß; es sind dem gesättigten Dampfe einige

Prozent Wasser, welches aus dem Kessel mitgerissen wird, fein verteilt beigemengt. Wird solcher nasser Dampf in

Dampfmaschinen zur Arbeitsleistung verwendet, so kommt der Admissionsdampf mit den von der Austrittsperiode her kalten

Cylinderwänden in Berührung und schlägt sich zum Teil nieder. Den hierdurch entstehenden Arbeitsverlust kann man vermeiden,

wenn man den Dampf, ehe er in den Cylinder tritt, überhitzt. In der That sind schon von Hirn bei Versuchen in dieser Richtung

Ersparnisse von 25 Proz. festgestellt worden. Die Konstruktion eines wirksamen U. bietet aber Schwierigkeiten, deren größte die ist,

daß sich die Überhitzerteile nicht genügend halten, auch greift der überhitzte Dampf die gegeneinander reibenden Teile der

Maschine an

Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 30.