Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Feuerungsanlagen'

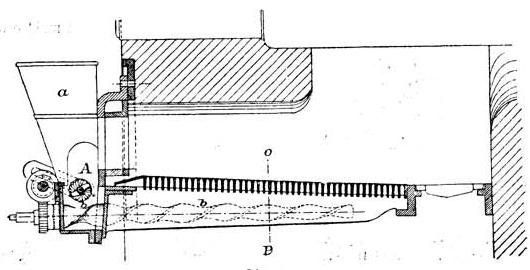

weil sich sonst leicht der Apparat verstopft. Die Schnecken werden durch Transmissionsriemen angetrieben. Ein Beispiel für die zweite Art der mechan.

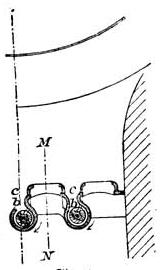

Beschickungen ist die Vorrichtung von Whittaker. Von den Fülltrichtern gelangen die Kohlen zwischen zwei Zuführungs-

und Brechwalzen, die in der Minute etwa eine halbe Umdrehung machen und die zerkleinerten Kohlen zwei Schaufelrädern zuführen, die die Kohlen beständig

über die ganze Fläche des Rostes werfen. Ähnlich sind die automatischen Beschickungseinrichtungen von Proctor, Hodgkinson und Leach.

Figur: 5

Figur: 4

Von flüssigen Brennstoffen finden Teer und Teeröl, Erdöl und die bei der Brennölbereitung fallenden Erdölrückstände

Benutzung. Um die Entzündbarkeit zu erhöhen und die Verbrennung zu beschleunigen, werden dieselben in fein verteiltem Zustande zur Verbrennung gebracht

und hierfür mit Hilfe von Gebläsen zerstäubt, welche gleichzeitig die zur Verbrennung erforderliche Luft liefern.

Werden feste Brennstoffe in Schachtöfen in hoher Schicht und bei mäßigem Luftzutritt verbrannt, so findet neben der Entwicklung von gas- und dampfförmigen

Kohlenwasserstoffen durch Berührung mit dem glühenden Brennstoff eine Rückbildung der unmittelbar am Lufteintritt gebildeten Kohlensäure zu

Kohlenoxydgas statt, das unter Aufnahme von Sauerstoff in einem von der Erzeugungsstätte getrennten Raum wieder zu Kohlensäure unter Wärmeentwicklung

verbrannt werden kann. Solche F. nennt man Gasfeuerungen (s. d.).

Litteratur. H. Valerius, Les applications de la chaleur (2. Aufl., Brüss. 1867); Menzel

und Georg, Handbuch für den Bau der F. (2 Tle., 3. Aufl., Lpz. 1875–76); Ferrini, Technologie der Wärme (Jena 1878); Siemens, Bericht über die

Smoke Abatement Exhibition London, Winter 1881–82 (Berl. 1883); ders., Heizverfahren mit freier Flammenentfaltung

(ebd. 1885); Paul, Lehrbuch der Heiz- und Lüftungstechnik (Wien 1885); Ramdohr, Feuerungskunde oder Theorie und Praxis des Verbrennungsprozesses und der

F. (Halle 1887); Schinz, Die Wärmemeßkunst und deren Anwendung (Lpz. 1858 u.ö.); Siemens, über die Vorteile der Anwendung hocherhitzter Luft für die

Verbrennung (2. Aufl., Berl. 1887); Fischer, F. für häusliche und gewerbliche Zwecke (Karlsr. 1889); ders., Taschenbuch für Feuerungstechniker (2. Aufl., Stuttg.

1893); Lew, Feuerung mit flüssigen Brennmaterialien (ebd. 1890); Haase, Die F. (Lpz. 1893).

Feuerversicherung, Feuerassekuranz oder

Brandassekuranz, der mittels eines besondern Vertrags in der hierfür gesetzlich als unerläßlich vorgeschriebenen

schriftlichen Form der Police (s. d.) gewährte Schutz gegen den Schaden, den bewegliches (Mobiliar) oder unbewegliches (Immobiliar,

Realitäten, Gebäude) Eigentum ohne «Schuld» (dolus) des Besitzers durch Brand (Blitzschlag, Explosion) oder dessen

Folgen, wie Diebstahl beim Brande, sonstiges Abhandenkommen oder Wertloswerden dabei, Beschädigung durch Löschwasser oder beim Retten (Bergen)

erleiden kann. Der diese Verpflichtung zum Ersatze des Schadens eingehende Teil der Kontrahenten (Versicherer, Assekurant) ist in der Regel eine Vereinigung

mehrerer zum Zwecke des Betriebes von Versicherungen, d.h. eine auf Gegenseitigkeit beruhende, selten eine nach genossenschaftlichem Princip begründete

private Gesellschaft oder eine (anonyme) Aktiengesellschaft, oder aber öffentliche Institutionen, wie der Staat, die Kreisvertretung, die Provinzialstände, die

Gemeinde. Die Übernahme von Versicherungen durch eine einzelne Person, wie sie bei der Seeversicherung vorkommt, ist bei der F. nicht wohl durchführbar.

Der Versicherungsvertrag wird stets auf einen gewissen Zeitraum (die Regel ist ein Jahr als Dauereinheit für die Berechnung der Prämie) abgeschlossen. Der

Wettbewerb der Versicherer sorgt dafür, daß die Prämien dem wirklichen Bedarf an Mitteln zur Deckung der Schadenansprüche und Bestreitung der

Geschäftsunkosten entsprechen; sie müssen der Natur des zu schützenden Gegenstandes, dem Risiko, und der mit dessen Schutze verbundenen größern oder

geringern Gefahr, die man gleichfalls Risiko nennt, angepaßt sein und werden in der Regel in Promille (‰) der Versicherungssumme ausgedrückt. (S.

Prämie.) Risiko im allgemeinen ist jeder versicherbare Gegenstand an sich und ohne Rücksicht auf

die Nachbarschaft; sobald diese aber in Betracht kommt, tritt die dritte Bedeutung des Wortes auf, der Begriff ein Risiko,

d. i. die Gesamtheit von Gebäuden nebst Inhalt, deren Bauart und Lage zueinander die Zerstörung durch ein Feuer unter

ungünstigen Umständen als wahrscheinlich annehmen lassen. Als eine Gruppe bezeichnet man einen Komplex von

Risiken, welche durch einen innerhalb desselben ausgebrochenen Brand in Mitleidenschaft gezogen werden können. Das Festhalten an den über die Trennung

der Risiken durch Brandmauern, unbebaute Zwischenräume u.s.w. aufgestellten Principien ist die Grundlage und Voraussetzung für