225

Französisch-Sudan – Fraser (Fluß)

Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Französisch-Spanisch-Portugiesischer Krieg von 1807 bis 1814'

Lond. 1850); Napier, History of the war in the Peninsula (6 Bde., Lond. 1828–40 u. ö.);

Pfister, Geschichte der thüring. Truppen in dem Feldzuge 1810–11 in Catalonien (2. Aufl., Cass. 1868);

Vacani, Storia delle campagne degli Italiani in Ispagna (2. Aufl., Mail. 1840); Memoiren von Marmont,

Saint-Cyr, Masséna, Suchet, Soult, Wellington, Halkett, Hartmann.

Französisch-Sudan, s. Sudan.

Franzweine nannte man früher im allgemeinen sämtliche aus Frankreich kommende Weine, insbesondere aber

diejenigen aus Languedoc, Charente, Orléans, Anjou und der Provence, überhaupt die geringern Weinsorten aus dem südwestl. Frankreich

und selbst noch aus dem nordöstl. Spanien, und zwar vorzugsweise die weißen. Jetzt ist diese Bezeichnung außer Gebrauch gekommen;

man benennt die Gewächse stets nach ihrer engern Heimat.

Frappieren (frz.), schlagen, erschüttern, stutzig machen, befremden; auch Wein u. dgl. in Eis kalt stellen;

frappánt, schlagend, auffallend, treffend.

F.R.A.S., in England Abkürzung für

Fellow of the Royal Astronomical Society (d. h. Mitglied der Königl. Astronomischen Gesellschaft).

Fras., hinter lat. Pflanzennamen Abkürzung für

John Fraser (spr. frehs’r), geb. 1750 in der Grafschaft Inverneß (Schottland), bereiste

zwischen 1780–1810 zu wiederholtenmalen das Innere von Nordamerika und starb 1811 in London. Er führte viele neue Gartenpflanzen ein.

Frascati, Stadt in der ital. Provinz und im Kreis Rom, in 324 m Höhe, an der Linie Rom-F. (24 km) des

Mittelmeernetzes, Sitz eines der sechs Suburbicarbischöfe (Kardinalbischöfe), hat (1881) 7134, als Gemeinde 7510 E., zwei große

Kirchen und zahlreiche Villen, darunter die Villa Conti des Herzogs von Torlonia, Villa Aldobrandini, jetzt der Familie Borghese gehörig, mit

schönen Gemälden, Villa Piccolomini, in der einst Baronius seine «Annales» ausarbeitete, Villa

Mondragone mit Erziehungsanstalt der Jesuiten und Villa Tusculana oder Rufinella (16.Jahrh.), einst im Besitze Lucian Bonapartes. – F. ist

das Tusculum (s. d.) der Römer, von dem Reste von Mauern und einem

Theater erhalten sind. Im frühern Mittelalter Sitz der mächtigen Grafen von Tusculum (s.Tusculanen), aus deren

Familie 904–1058 7 Päpste hervorgingen, geriet Tusculum wie Tibur im 12. Jahrh, in erbitterten Streit mit Rom, dem die Zerstörung der

Stadt 1191 glückte. Neben den Trümmern erhob sich die neue Stadt. In der Nähe ein von Paul V. erbautes Camaldulenserkloster und die

griech. Abtei Grotta-Ferrata (s. d.).

Frasco (span., d. i. Flasche) heißt die Einheit des alten Flüssigkeitsmaßes in den La-Platastaaten, 1/32 des

Barril, s. Barile. Im argentin. Staate Buenos-Aires enthält der F. 2 3/8 l; in Uruguay ist er =

2,372 l, in Paraguay 3,029 l.

Fräse (frz. fraise), Halskragen, Halskrause. – In der

Technik heißt F. ein aus Stahl angefertigtes Werkzeug, dessen Oberfläche mit einer Anzahl

Schneiden versehen ist, die bei der Drehung der F. um ihre Achse Späne von der Oberfläche des Arbeitsstücks abnehmen. Die

Anwendung der F. ist sowohl in der Eisen- als in der Holzbearbeitung eine sehr ausgedehnte; außerdem wird dieses Werkzeug bei

↔ der Verarbeitung von Elfenbein, Horn, Hartgummi u. s. w. benutzt. Die Form der F. sowie die Anzahl und Gestalt ihrer

Schneiden ist je nach der Art der zu bearbeitenden Materialien und nach dem zu erreichenden Zweck sehr verschieden. Als Beispiele von

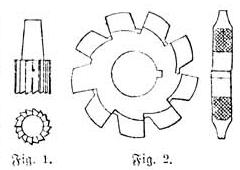

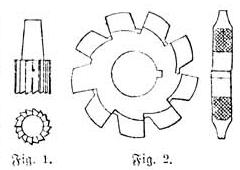

Metallfräsen mögen die in Fig. 1 und 2 abgebildeten dienen.

Figur 1, 2:

Fig. 1 hat Cylinderform (das obere dünnere Ende ist nur ein Zapfen zur Befestigung der F. in der zur Bewegung dienenden Vorrichtung);

sowohl die Cylinderfläche als der Rand der Stirnfläche sind verzahnt. Bringt man die Stirnfläche in Berührung mit der Oberfläche des

Arbeitsstücks (sodaß die Drehungsachse der F. rechtwinklig gegen diese gerichtet ist) und bewegt nun die F., während sie sich stetig

dreht, geradlinig aus der Oberfläche vorwärts, so entsteht eine gerade Ebene; derselbe Zweck wird erreicht, wenn die verzahnte

Cylinderfläche der sich drehenden F. die Oberfläche des Arbeitsstücks berührt und längs derselben fortbewegt wird. Fig. 2 stellt eine F.

zum Ein- oder Nacharbeiten der Zähne von Zahnrädern dar. Die am Umfange der F. angeordneten Zähne besitzen das genaue Profil einer

Zahnlücke zwischen zwei Zähnen. Während die F. sich dreht, wird sie parallel zu der Achse des zu bearbeitenden Stirnrades an der Stelle,

wo die Lücke ausgearbeitet werden soll, geradlinig vorwärts bewegt. Da die F., deren Zähne sehr genau gearbeitet sein müssen, ein

kostspieliges Werkzeug ist, auch jede einzelne F. nur ganz bestimmten Zwecken zu dienen vermag, eignet sie sich mehr für

Massenanfertigung gleicher Gegenstände (in Gewehrfabriken, Nähmaschinenfabriken u. dgl.) als für vereinzelte Verwendungen. Die F. zur

Holzbearbeitung haben nicht viele Zähne, sondern nur eine oder zwei messerartige Schneiden. Die Bewegung der F. erfolgt niemals

unmittelbar von Hand, sondern stets mit Hilfe einer Maschine. Die Drehbank (s. d.) läßt sich dazu benutzen, indem

man die F. an dem Kopfe der Drehbanksspindel befestigt und mit dieser umlaufen läßt, während das Arbeitsstück langsam an der F.

vorbeigeschoben wird; wo indes eine häufigere Benutzung der F. stattfindet, verwendet man besondere

Fräsmaschinen (s. d.), deren Einrichtung häufig derjenigen der Drehbänke ähnlich ist, in

andern Fällen aber in Rücksicht auf die Zwecke, welchen die Maschine dienen soll, wieder erhebliche Unterschiede ausweist.

Fräsen, das Bearbeiten von Metall oder Holz mit der Fräse (s. d.).

Fraser (spr. frehs’r), Fluß in Britisch-Columbia in Nordamerika,

entspringt unter 52° 25’ nördl. Br. am Fuße des westl Arms des Felsengebirges aus vier Seen, fließt erst gegen NW. bis 54 1/3° nördl. Br.,

umzieht dann in einem westl. Bogen die Caribooberge, auf welcher Strecke er Salmon und Stuart aufnimmt, wendet sich dann südwärts

über Fort Alexandria längs des Kaskadengebirges, das ihm den Chilcotin zusendet, während er von O. her den Quesnelle-River und den

Thompson empfängt, und tritt unter 56° nördl. Br. in den sog. Cañon oder die Hohlschlucht, in der er 60 km weit über Lytton bis in die Nähe

von Fort Yale in zahlreichen Zickzackwindungen und

Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 226.