70

Pfortader – Pfreimd

Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Pforta'

Die Grundlage des Unterrichts war und blieb die altklassische Philologie. Wichtige Verbesserungen des innern Zustandes

der Anstalt begannen unter dem Rektor Geisler (1779– 87), die unter des Oberhofpredigers Reinhard Einfluß von den

Rektoren Barth (1787–95) und Ilgen (1802–31) fortgesetzt wurden. Durchgreifende und umfassende Veränderungen

erfuhr die Schule dadurch, daß sie 1815 an Preußen kam. Klopstock, Fichte, Leopold von Ranke sind in P. vorgebildet

worden. – Vgl. Puttrich, Schulpforta, seine Kirche und sonstigen Altertümer (Lpz. 1838); Wolff, Chronik des Klosters P.

(2 Bde., ebd. 1843–46); Kirchner, Die Landesschule P. in ihrer geschichtlichen Entwicklung seit Anfang des 19. Jahrh.

(Naumb. 1843); Bittcher, Pförtner-Album (Lpz. 1843); Corssen, Altertümer und Kunstdenkmale des Cistercienserklosters

St. Marien und der Landesschule zur Pforte (Halle 1868); Böhme, Zur Geschichte des Cistercienserklosters St. Marien zur

Pforte (Naumb. 1873); F. Ranke, Rückerinnerungen an Schulpforta (Halle 1874); Böhme, Nachrichten über die Bibliothek

der königl. Landesschule P. (Naumb. 1880 u. 1883); Hoffmann, P. in seiner kulturgeschichtlichen Bedeutung während des

12. und 13. Jahrh. (Halle 1888); ders., Pförtner-Stammbuch (Berl. 1893); Roßner, Der Name des Klosters P. (Halle 1893);

Böhme, Urkundenbuch des Klosters P. (1. Halbbd., ebd. 1893).

Pfortader (Vena portae oder

portarum, s. Tafel: Die Blutgefäße des Menschen,

Fig. II, 41, und Tafel: Die Baucheingeweide des Menschen I, 25), die große Ader,

die das vom Magen, den Gedärmen, der Bauchspeicheldrüse und der Milz kommende dunkelrote (venöse) Blut sammelt

und sich, nachdem sie einen gegen 7cm langen Stamm gebildet, in die Leber ergießt, in der sie sich wieder zu feinen

kapillaren Zweigen auflöst. (S. Leber und Kreislauf des Blutes.) Das

Pfortaderblut nimmt somit einen Teil der Verdauungsprodukte sowie Stoffwechselprodukte aus der Milz auf und liefert das

Material zur Gallenbereitung; es gelangt sodann mittels der Lebervenen in die untere Hohlader und durch diese in das Herz.

Bei Störungen im allgemeinen Kreislauf (durch Lungenkrankheiten, Herzfehler) sowie Behinderung der Blutcirkulation in der

Leber (Säuferleber) kann es zu Stauungen des Blutes in der P. kommen, die sich als Magen- und Darmkatarrhe,

Hämorrhoiden geltend machen und nicht selten zum Austritt des Blutserums in die Bauchhöhle (Bauchwassersucht) führen.

Einen eigentümlichen Verlauf besitzt die Entzündung der P.

(Pylephlebitis). Dieselbe hemmt durch Gerinnselbildung und Verstopfung des

Gefäßes den Blutabfluß aus der P. oder hebt ihn ganz auf, führt zu Leberabscessen und endet stets tödlich.

Pforten, im Schiffbau die durch thürartige Klappen, «Ober- und Unterpforten», verschließbaren

Öffnungen in Schiffswänden. Man unterscheidet Geschützpforten (für die

Geschützrohre), Kohlenpforten zum Einnehmen der Kohlen in die

Bunker (s. d.), Ladepforten für die Ladung.

Pförten, Stadt im Kreis Sorau des preuß. Reg.-Bez. Frankfurt, am

Pförtener See, Sitz eines Amtsgerichts (Landgericht Guben), hat (1890) 992 E.,

darunter 103 Katholiken, Post und Telegraph. Nahebei Schloß P., in der

Standesherrschaft P., mit 414 E. und dem 1758 auf Befehl Friedrichs d. Gr. zerstörten, größtenteils neu aufgebauten

↔ Schloß des Grafen Brühl, mit kath. Kapelle, Park, Fasanerie und Lustgarten.

Pförtner, die Mündung des Magens (s. d.) in den

Dünndarm.

Pforzheim. 1) Amtsbezirk im bad. Kreis Karlsruhe, hat (1890) 64503 E. in 33 Gemeinden. –

2) P., der Sage nach Porta Hercyniae, Hauptstadt des Amtsbezirks P., am nördl. Fuße

des Schwarzwaldes, am Zusammenfluß der Wurm, Nagold und Enz, an den Linien Karlsruhe-Mühlacker der Bad.,

P.-Wildbad (22,7 km, Enzbahn) und P.-Horb (69,6 km) der Württemb. Staatsbahnen, Sitz des Bezirksamtes, eines

Amtsgerichts (Landgericht Karlsruhe), einer Reichsbanknebenstelle und Handelskammer, hatte 1861: 13854,

1890: 29988 (14567 männl., 15421 weibl.) E., Postamt erster Klasse mit Zweigstelle, Stadtpostagentur, Telegraph,

Fernsprecheinrichtung, Schloßkirche (12., 13. und 16. Jahrh.) mit Grabdenkmälern der ältern fürstl. Familiengruft und dem

1834 von Großherzog Leopold errichteten Denkmal der 400 Pforzheimer (s. unten), Überreste eines alten Schlosses,

vormals Residenz der Markgrafen von Baden-Durlach, stattliches Rathaus, 1892–95 neu gebaut, prächtiges Postgebäude,

neue Kunstgewerbeschule und schönes Museum.

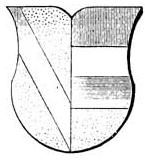

Textfigur:

Von Unterrichtsanstalten bestehen ein Gymnasium, eine Real-, höhere Mädchen-, Kunstgewerbe-, Gewerbe- und

Frauenarbeitsschule, ferner eine Heil- und Pflegeanstalt für Geisteskranke. Hauptindustrie ist die Fabrikation von

Goldwaren (s. d.), Silber- und Bijouteriewaren, die (1891) in 460 Fabriken 10430 Arbeiter beschäftigte

und 6000 kg Gold, 21600 kg Silber im Werte von 20 Mill. M. verarbeitete. Außerdem bestehen zwei chemische, drei

Maschinenfabriken, Eisenhämmer, Gerbereien und Steinschleifereien, in der Nähe ein Kupferhammer, zwei Papierfabriken,

eine große Leinwandbleiche, Öl- und Schneidemühlen. Wichtig ist der Holzhandel, der mittels Enz und Neckar bis nach

Holland geht, sowie der Öl-, Frucht-, Wein- und Viehhandel. P. ist der Geburtsort Reuchlins. P. war 1535–65 Residenz der

Markgrafen von Baden-Durlach. Berühmt ist die That der 400 Pforzheimer, die nach dem Siege Tillys bei Wimpfen

(6. Mai 1622) die Flucht des Markgrafen Georg Friedrich dadurch ermöglicht haben sollen, daß sie sich, um den Feind

aufzuhalten, in einem Engpasse dem Tode weihten. Indessen ist diese That historisch nicht mit Bestimmtheit festgestellt.

– Vgl. Pflüger, Geschichte der Stadt P. (Pforzh. 1861); Gmelin, Beiträge zur Geschichte der Schlacht bei Wimpfen

(Karlsr. 1880); Näher, Die Stadt P. und ihre Umgebung (Pforzh. 1884); Brombacher, Der Tod der 400 Pforzheimer

(ebd. 1888).

Pfreimd, auch Pfreimt, Stadt im Bezirksamt Nabburg

des bayr. Reg.-Bez. Oberpfalz, Hauptort der

Standesherrschaft Leuchtenberg (s. d.), an der

Mündung der Pfreimt in die Naab und der Linie Regensburg-Hof der Bayr. Staatsbahnen, hat (1890) 1502 kath. E.,

Postexpedition, ein Schloß, Franziskanerhospital mit der Gruft des Landgrafen von Leuchtenberg; Tuchweberei.